Découvrir Hatufim (prisonniers de guerre) après la série Homeland qui en est directement inspirée, tient du malentendu. Israël n’est pas les Etats-Unis et – tant mieux pour les spectateurs – les deux séries ne racontent pas la même histoire.

Le soupçon et la crainte, qui sont répandus en Israël, ne sont pas la même chose que la paranoïa yankee. Le voisin, avec qui on a fait la guerre, dont on occupe une partie du territoire (Palestine, plateau du Golan), ce n’est pas l’ennemi lointain qui a envoyé ses espions comme autrefois l’URSS et les USA cherchaient à placer des agents dormants.

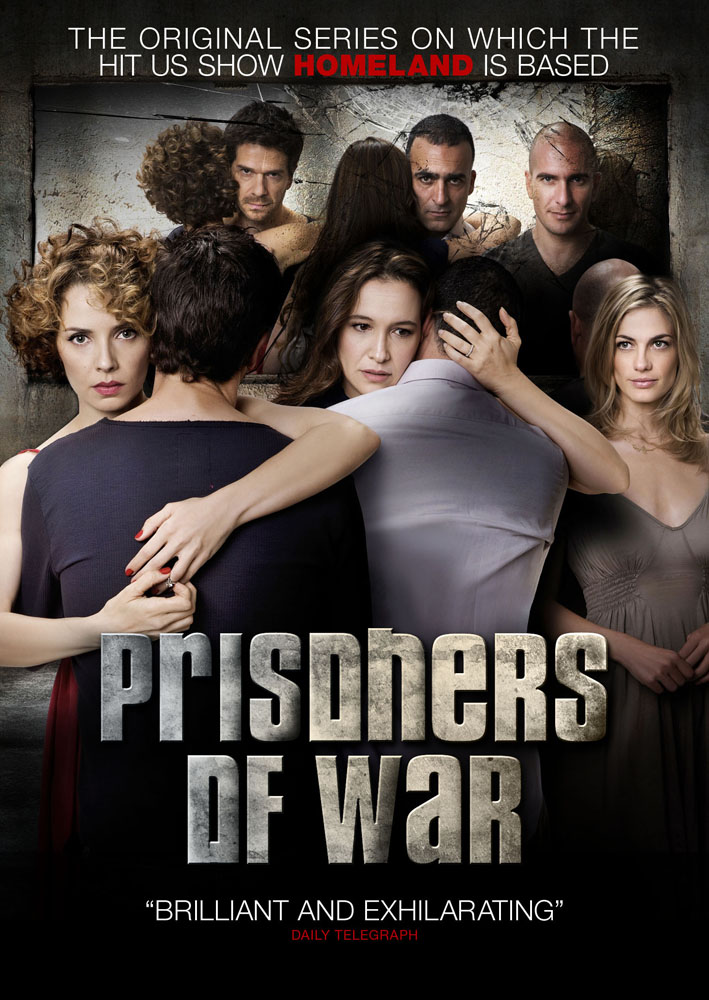

Hatufim a été entièrement créée par Gideon Raff, qui a participé à son adaptation américaine Homeland mais sans la diriger ni l’écrire. L’histoire de Raff est inventée, mais fait écho à la réalité israélienne. Des sources indiquent que 7000 prisonniers auraient été échangés par Israël ces dernières décennies, pour obtenir le retour de 19 soldats et la dépouille de plusieurs autres. C’est dire si le sujet est sensible dans le pays. La série débute par la libération par la Syrie de prisonniers de guerre (“Hatufim” en hébreu) israéliens, après 17 ans captivité et d’une intense mobilisation, comme il a pu en exister pour la libération de Gilad Shalit. Ainsi commence le premier épisode : trois soldats sont attendus. Deux reviennent sains et saufs.

Homeland est une série sur le fantasme, et sur la peur. Elle est une série (remarquable, là n’est pas la question) qui repose sur le doute instillé dans le sentiment de toute puissance des Américains. Elle est aussi un duel entre deux individus, doublé d’une course contre la montre. Hatufim n’est rien de cela. Elle parle du quotidien de milliers d’Israéliens, dont un enfant, un proche, sert les armes à la main, dont un voisin a été impliqué de près ou de loin dans un attentat, sans oublier ceux qui vivent en occupants, en colons.

Hatufim parle des civils. Elle parle des familles, et de l’attente. Elle parle de ce que c’est d’avoir 20 ans et de voir son père pour la première fois. Elle parle de ce que c’est d’être “de retour”, dans une société à laquelle on ne comprend rien, qui ne vous a pas attendu, et dans laquelle vous ne valez rien. La seule valeur du captif rendu aux siens, c’est d’être un symbole. Ravis avant d’avoir débuté des études, isolés du monde et torturés pendant 17 ans, ces anciens soldats n’ont ni travail, ni projet, ils n’ont pas de place dans leur propre famille, qu’elles aient tout fait pour leur retour ou qu’elles aient choisi la vie plutôt que l’attente.

Aux Etats-Unis, l’ennemi est lointain, étranger, même lorsqu’il vit dans votre rue, dans l’imaginaire national c’est le taliban afghan, c’est le retors iranien qui joue profil bas en se faisant passer pour un opposant en exil… La série 24h a décliné ces stéréotypes jusqu’à satiété. En Israël, le voisin est réellement un voisin. Les arabes de nationalité israélienne sont une partie grandissante de la société. Des Libanais, des Palestiniens, travaillent en Israël ou viennent y visiter leurs parents, sans même parler des colonies, qui ne sont pas évoquées dans cette série car tout est centré sur la Syrie et le Hezbollah. La géographie, le rapport à l’espace, la possibilité très concrète de voir le pays voisin à travers la frontière grillagée, tout ceci est rendu avec force par la mise en scène et met visuellement à profit les particularités d’Israël.

On reconnait de nombreuses similitudes entre Hatufim et Homeland, de détail ou plus importantes, mais ce n’est jamais encombrant, tout au plus profite-t-on de cette dimension supplémentaire pour apprécier le traitement qui en est fait. Hatufim pose plus de questions, et des plus modernes, que la paranoïa de Homeland (magistralement mise en scène d’ailleurs). A quoi et à qui est-on loyal, pourrait être la question commune qui traverse ces séries ?

Le suspense n’est pas absent de Hatufim, mais il est un ressort de tension parmi d’autres. L’essentiel tient en 3 moments charnières. Le premier est celui de l’annonce de la conclusion de l’échange : l’un des 3 prisonniers reviendra dans un cercueil. Cette annonce est la clé de tout car elle provoque des questions (comment est-il mort?) et génère des sentiments violents, pourquoi les deux autres familles connaissent-elles le soulagement et la joie tandis que je reste seule avec ma douleur? Un deuxième moment est un jeu furtif, une rigolade improvisée entre la mère courage et ses deux enfants. Ces moments de joie ont disparu depuis le retour du “père”, un des enfants laisse échapper “c’est bien quand on est tous les trois, la famille au complet”. On réalise alors que le retour du prisonnier, si espéré soit-il, est en quelque sorte imposé à sa famille qui avait du apprendre à faire sa vie sans lui. On mesure aussi très concrètement que le faire-famille n’est pas qu’une question d’état civil, sujet ô combien d’actualité. Cette scène enfin a son reflet inversé, lorsque les deux libérés, inséparables et conscients de n’être bien qu’ensemble (comme durant leur captivité !), aux portes de la frontière du Liban, se mettent à en parler comme de “chez nous”, car le pays et la famille où ils sont revenus ne sont plus chez eux.

Une fois revenus, tout reste à faire. Trouver un travail. Vivre avec le regard des passants qui savent tous qui vous êtes et vous jugent, en bien comme en mal (“on a libéré le meurtrier de mon fils pour te faire revenir, salaud!”). Affronter sa famille, chercher à s’y faire une place et à connaître ceux qui la composent. Dompter la peur, les troubles post-traumatiques qui rendent le moindre frôlement terrifiant, le moindre bruit soudain insupportable, la vie normale impossible. Sur qui compter alors ? Les moments passés avec le compagnon de captivité sont des moments en retrait de cette vie nouvelle à laquelle on a été rendu sans préparation. Ils recréent un isolement, d’une autre forme. L’incompréhension et la violence des affrontements est d’autant plus vive que 17 ans ont passé. Cette durée inimaginable, elle a conféré à chacun des droits. Le droit de refaire sa vie. Le droit d’être devenue une héroïne par la mobilisation qu’on a organisée. Le droit d’avoir de vrais parents. Le droit de préférer un fils à un autre, parce qu’il a plus souffert. Le droit de préférer un mensonge à la solitude. Le droit de dire à ses proches “moi aussi j’ai vécu en prison durant ces 17 années!” Chacun de ces droits entre en conflit avec l’autre, et la chair du récit est là, en toute brutalité.

Le retour des captifs n’est donc pas la libération absolue que tous espéraient. Rien ne se passe comme prévu, d’ailleurs qu’avait-on prévu ? Car renouer le fil de l’histoire suspendue il y a 17 ans, c’est inévitablement défaire celui de la vie qu’on a reconstruite durant ces 17 mêmes années. Soudain pour les proches, pour l’ancienne compagne, il faut s’adapter, on vient à se demander s’il ne faut pas carrément choisir. La vie d’aujourd’hui, ou celle d’avant ? Mais cet homme qui est revenu, il n’est pas celui avec qui on a vécu il y a si longtemps. Voilà les questions qui agitent les personnages. Voilà pourquoi il ne s’agit pas d’un thriller d’espionnage mais d’une tragédie antique. Tout découle implacablement de la situation initiale.

Ce qui compte est moins l’histoire, formidablement écrite, que les personnages, tous remarquablement interprétés. Yoram Toledano et Ishai Golan mettent toute leur finesse et leur ambiguïté au service de leurs personnages paumés et fracassés. Mais on est encore plus impressionné par Yaël Abecassis dont l’intensité fait frissonner à chaque scène. Quant au personnage de Dana, dans lequel Yaël Eitan fait merveille, il est le plus perturbant et terrifiant de tous. C’est la grande trouvaille de cette série. Dana, ses névroses, sa perversité, c’est la démonstration de tout ce qu’une société en guerre permanente génère de dérèglements et de dissimulation. Dana est un monstre, et en ce sens elle est le coeur de l’intrigue, sa métaphore incarnée. Par comparaison les personnages secondaires de Homeland sont bien falots.

On pourra songer à des films américains sur le retour des soldats du Vietnam, inadaptés socialement par la faute des combats, incapables de retrouver une place dans leur propre pays. Si l’on doit faire un parallèle avec la culture américaine, il est là bien plus que dans les histoires d’espionnage et de CIA qui font le sel de Homeland.

Les images de captivité sont poussées aussi loin que possible pour une série destinée à un large public. La réalisation rend bien ce contraste entre le confinement et l’étouffement de la captivité et les espaces immenses de la liberté retrouvée. Les décors sont extrêmement variés et les paysages souvent beaux, bien que la misère des quartiers arabes soit rendue dans toute sa crudité.

La première saison s’achève par les réponses aux questions qu’on se posait, mais laisse ouverts de nouveaux enjeux. Le problème principal, comment faire après 17 ans de captivité, reste entier, et il reste une énigme. Lorsque finit le dernier épisode, le pire reste à venir. On peut donc attendre beaucoup de la deuxième saison, plus longue et pleine de promesses.

>> Arte a acquis les deux saisons de Hatufim. La diffusion débutera le 2 avril.

>> Une interview de Gideon Raff (en anglais)

>> Notre analyse des deux premières saisons de Homeland