Sun City Girls #1 : itinéraire d’un groupe marginal

Pour le passionné de musique comme pour l’auditeur ordinaire, la tentation est grande, aujourd’hui, de se contenter d’éphémères amourettes qui naissent et s’éteignent au rythme de nos timelines et de nos médias favoris. On est pris dans un flot ininterrompu d’actualités, de buzz, de promotions tapageuses, de phénomènes viraux qui ne cessent de susciter notre désir. Il est donc normal de vouloir vérifier la crédibilité de ces promesses. De fait, on suit le mouvement : on enchaîne les micropassions. Ce n’est pas un mal : même vécue de cette façon, la musique nous apparaît toujours comme importante, belle et intense. Mais les groupes ou artistes ne nous sont plus perçus qu’en miniature, sous un effet stroboscopique – on ne saisit d’eux que des jaillissements vifs et limités, sans perspective ni continuité. Or nombre de musiciens réclament un autre engagement : on ne peut pas les capter entièrement d’un battement de paupière, il faut les scruter patiemment, méticuleusement, découvrir leur structure profonde. Et lorsque nous prenons cet engagement, c’est à dire du temps et suffisamment d’attention pour ces musiciens-là, alors seulement nous commençons à appréhender leur univers spécifique. L’effort n’est pas négligeable, mais le gain non plus, car il ne s’agit plus de barboter plaisamment entre quelques mélodies doudous et quelques gimmicks étonnants, mais de se confronter à des mythologies tentaculaires, des langages exubérants et des réaménagements complets du monde commun.

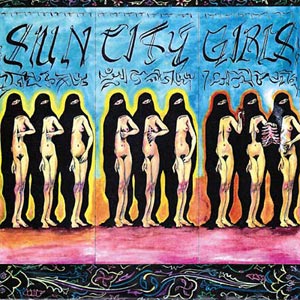

C’est ce type d’expérience inoubliable que proposent les Sun City Girls. Ces trois américains à la discographie foisonnante n’ont pourtant connu aucun succès en dehors des circuits parallèles de la côte pacifique des États-Unis. Leur musique est en fait si subversive qu’elle s’est mise à dos presque tout le monde (public, journalistes, professionnels du secteur compris). Et bien entendu, en étant si fondamentalement clivante, cette musique a aussi attiré son lot d’âmes égarées, créant un tissu de fans, amis et activistes aussi ridiculement mince que solide. Les Sun City Girls sont donc des marginaux assumés écoutés par quelques poignées d’huluberlus. Soit. Mais leur œuvre, elle, possède une toute autre portée. Mêlant une quantité effrayante de genres musicaux et dépeignant une vision hallucinée de notre civilisation, les Sun City Girls ont développé l’un des univers artistiques les plus étranges et démesurés de leur époque, d’une cohérence sans faille entre texte, son, image, vidéo, costumes, prestations scéniques et philosophie de vie.

Formés à l’orée des années 80 dans l’Arizona, ils auront, en trente ans d’existence, sorti plus de soixante albums et exploré un au moins aussi grand nombre de traditions musicales. Formés des deux frères Bishop – Alan et Rick (chant et guitare) –, et de Charles Gocher aux percussions, les Sun City Girls auront lié leur destin pendant ces trois décennies : ils demeureront inséparables, de leur formation à Phoenix jusqu’au décès de Charlie en 2007 qui marquera la fin définitive du projet.

Ces trois-là se sont démarqués au fil des années par la radicalité « Do It Yourself » et le caractère insaisissable de leur musique. Tout au long de leur carrière, ils n’auront visé que la liberté de faire ce qu’ils veulent, quand ils le veulent, et ce au détriment de toute forme de reconnaissance pécuniaire ou publique. Qui plus est, à la différence de tant de groupes underground alimentant des niches spécialisées et socialement constituées, les Sun City Girls sont toujours restés seuls avec leurs idées trop larges. Leur musique ne peut en premier lieu que se définir par la négative : contradictoire, changeante, dégénérée, disproportionnée ; elle résiste par conséquent à toute classification habituelle et va même jusqu’à interroger notre propre épistémologie – c’est-à-dire notre façon de prendre connaissance de ce que nous écoutons et de l’intégrer sous forme de concepts.

Pour comprendre de quoi il s’agit avec les Sun City Girls, il n’y a pas de mots clés à l’effet miraculeux. Il faut se creuser un peu plus. Il faut inventorier, décrire, interpréter. Il faut arpenter longuement leur discographie, combiner nos ressentis entre eux. Et à force, on pourra commencer à voir une figure générale se dessiner, on arrivera à reconnaître un pattern qui ordonnera toutes ces impressions confuses que l’on aura éprouvées. Mais avant d’aller plus loin dans cette analyse et de formuler quelques hypothèses sur cette œuvre si particulière, posons quelques jalons biographiques pour nous échauffer.

Alan et Rick Bishop entament mollement leur carrière en 1979. Avec un dénommé Kevin Hughes, ils forment le groupe de reprises Fuck You. Hughes quitte Phoenix l’année suivante et est remplacé par Joe Musico, avec lesquels ils composent le petit répertoire de The Next. La même année, Alan et Rick font la connaissance sur une scène ouverte de Charles Gocher, qui leur apparaît tout de suite comme un type phénoménal. Charlie est bizarre, mystérieux, il ne veut rient révéler de sa vie passée. Il se contente de boire énormément et de faire rire tout le monde. En outre, il possède une culture musicale démente – jazz et free-jazz en particulier. Alan, Rick et Charlie décident alors de jouer occasionnellement ensemble.

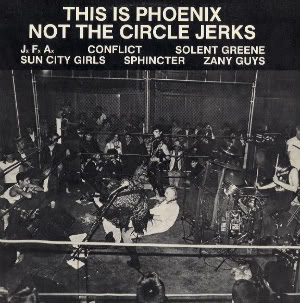

Un an plus tard, en 1981, les trois décident de poursuivre et d’approfondir leur collaboration. Ce sera sous le nom de Sun City Girls – clin d’oeil à Sun City, ville privée arizonienne habitée par 40 000 retraités. Les Sun City Girls commencent alors à tâtonner dans la mouvance punk-rock de Phoenix. Avec ces groupes, ils partagent une même insoumission sociale, quelques techniques d’enregistrement lo-fi et des lieux de rencontre par défaut. Mais les Sun City Girls n’ont jamais fait réellement partie de cette scène underground – pourtant elle-même très hétérogène – : ils étaient déjà bien trop tarés.

Par exemple, pour les importants Meat Puppets, qui furent déterminants dans l’émergence du grunge, pour JFA, un des premiers groupes authentiquement skate-punk, voire pour Black Flag, pour qui ils ont fait quelques premières parties, les Sun City Girls ne sont toujours restés que des voisins énigmatiques et indociles. Car si le punk et tous ses embranchements entendaient rompre avec la grammaire précieuse des années 70, c’était pour mieux inventer d’autres manières « d’être-au-rock » (c’est-à-dire non pas détruire le passé, mais plutôt le réformer, développer à la place d’autres règles musicales et d’autres lignes de conduites à respecter) ; or les Sun City Girls n’ont jamais voulu faire école – même une école des marges —, et dès leur naissance ils ont refusé de modéliser leur musique, de se ranger derrière quoi que ce soit de structuré. Plus que ça, même, ils ont très tôt pris l’habitude de prendre tous les contrepieds possibles, au risque d’embrouiller un peu plus tout le monde. Les Sun City Girls étaient en ce sens beaucoup plus radicaux que leurs collègues d’inspiration punk, puisque sans revendication particulière, sans envie de fédérer, et avec en plus le soucis constant de susciter l’inconfort de tous – une posture si radicale qu’elle déconcerta même les plus antisystèmes.

Après six ans de concerts improbables et d’enregistrements clairsemés, Alan, Rick et Charlie se lient d’amitié avec Tony Victor, qui gère le label Placebo Records. Tony Victor adore cette liberté totale des Sun City Girls, même s’il sait qu’il est bien l’un des seuls. Peu importe, il leur propose tout de même de passer en studio et d’enregistrer quelques disques plus sérieusement. Placebo était alors le label local qui avait permis l’éclosion de JFA et des gothiques Mighty Sphincter. On ne pouvait à l’évidence pas parler de parfaite émulation artistique entre les Sun City Girls et ces différents groupes, mais Placebo était leur seule ouverture, et, pour une fois, ils ont saisi l’opportunité qui se présentait à eux.

Sun City Girls, Grotto of Miracles et Horse Cock Phepner paraissent donc en 1984, 1985 et 1987. Sur ces trois albums, quelques-unes des grandes lignes directrices du trio sont développées pour la première fois : un background free-rock incluant Frank Zappa et Captain Beefheart, un goût prononcé pour la provocation sonore et textuelle et des digressions de toutes sortes, notamment vers des choses ésotériques ou des improvisations free-jazz. Pourtant, malgré l’éclatante qualité de ces disques et le soutien infaillible de Tony Victor, le partenariat avec Placebo semble voué à l’échec. Les scènes partagées entre les Sun City Girls et d’autres membres du label tournent en effet à chaque fois au carnage. Le public, venu écouter une musique brute aux structures prévisibles, assiste à des prestations scéniques qui frustrent toutes ses attentes. Chaque concert devient une guerre ouverte : les spectateurs insultent en cœur les musiciens (des « fuck you » scandés par la salle essaient de couvrir l’insupportable musique), ils leur jettent des objets, les menacent, ils cherchent en fait par tous les moyens à faire stopper cette horreur ; et les Sun City Girls, déguisés de la tête aux pieds, s’amusent de cette réaction, ou n’y font parfois même pas attention : ils continuent leur truc. Et au lieu de se réajuster, ils persévèrent dans leurs délires jazz ou bruitistes, ils jouent des petites scènes de théâtre absurdes, improvisent des spoken words au-dessus de la mêlée… Tout cela n’était bien sûr qu’une performance artistique. Provoquer ce public faisait simplement partie d’un jeu, jeu qui pouvait être interrompu dès la fin du concert quand, une fois les costumes rangés, Rick prenait par exemple la basse de JFA et qu’Alan et Charlie se mêlait à la foule en toute impunité (sans que personne ne les reconnaisse).

Au même moment, entre deux tournées aux ambiances des plus délétères, Rick et Alan Bishop voyagent. Ils partent de longs mois au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et reviennent quand ils n’ont plus d’argent. On ne sait pas trop comment ils vivent, où ils dorment, mais ils sont dans leur élément et arrivent même à négocier quelques dates sur place (au Maroc, dans un hôtel en Indonésie…). À leur retour à Phoenix, ils montent leur premier label, les très artisanales Cloaven Cassettes, qui sont enregistrées à l’arrache et distribuées de la même façon. Ces cassettes sont pour la plupart des improvisations captées avec du matériel bas de gamme. On y trouve du studio (si l’on peut appeler ça comme ça), du live et quelques sessions radio. De 1987 à 1990, vingt-sept cassettes assez pourries sont diffusées dans ce qu’on peut presque considérer comme le vide. Mais, durant cette période, les Sun City Girls enregistrent aussi de nombreux autres morceaux, non distribués d’abord, et qui serviront de base pour les albums studio à venir. C’est dans ces sessions-là que sont notamment composés les titres de Torch of The Mystics, à paraître en 1990, et qui sera l’album qui rendra les Sun City Girls crédibles – au moins à l’échelle de l’underground américain.

Torch of The Mystics est donc sorti chez Majora, un nouveau label à visée expérimentale fondé et dirigé depuis Seattle par Nick Schultz. Ce premier disque sur cette structure restera le plus gros succès à la fois des Sun City Girls et de Majora (label qui ne décollera finalement jamais). Les frères Bishop et Charlie Gocher y poursuivre leur exploration d’un « méta-rock » à la fois savant et grotesque, mais ils simplifient aussi leur propos, épurent certaines lignes mélodiques et évitent les dérapages trop pénibles. En un mot plus accessible, Torch of The Mystics est aussi la première ouverture béante du groupe vers les musiques non américaines. Très tôt biberonnés aux musiques d’ailleurs par un grand-père libanais mélomane et grand joueur de oud, adeptes comme on l’a dit de périples aux quatre coins du monde, les frères Bishop n’avaient besoin que d’un déclic pour laisser libre cours à cette affinité : ce déclic sera l’enregistrement de Torch of The Mystics, plus ceux de quelques formidables EP sorties à la même époque (en particulier Eye Mohini et Borunkgu Si Derita, toujours chez Majora).

L’année 1993 est une année charnière pour les Sun City Girls. Ils déménagent tous les trois à Seattle et lancent un nouveau label, Abduction, sur lequel ils sortiront désormais tous leurs disques. Par ailleurs, ils renoncent aux concerts trop miteux, se concentrent sur leur perfectionnement technique et font l’acquisition d’un ensemble percussif gamelan. Enfin, ils font la connaissance de l’ingénieur du son Scott Colburn, qui deviendra leur collaborateur régulier (et leur colocataire !), et dont le travail sera notamment reconnu par Animal Collective (pour qui il enregistrera Feels et Strawberry Jam).

Tous ces éléments convergent vers ce qui sera la période la plus créative du trio, avec en point d’orgue l’année 1996, où naîtront leurs deux albums les plus denses et osés, à savoir 330,003 Crossdressers From Beyond The Rig Veda – leur disque le plus « non-américain », guidé par les frères Bishop –, et Dante’s Disneyland Inferno, à l’inverse leur disque le plus « américain », emmené cette-fois par un Charles Gocher en roue libre.

Gocher est le membre de Sun City Girls dont l’univers musical est le plus perturbé. Batteur et percussionniste avant tout – même s’il est multi-instrumentiste comme ses deux compères et notamment excellent pianiste – ses obsessions musicales tournent autour des grands courants américains : le jazz en particulier, le rock’n’roll, le minimalisme pour la musique, mais aussi les grands mythes fondateurs de son pays et les événements historiques qui l’ont marqué. Cette culture, Gocher aime la pervertir, la souiller, la moquer ; l’Amérique lui colle un peu trop à la peau et il tente de s’en dégager par tous les moyens – même si lui ne voyage pas et rumine à la maison. C’est le sens de Dante’s Disneyland Inferno, comme c’est le sens de son premier et unique disque solo sorti discrètement en 1997, Pint Size Spartacus. En comparaison, Alan et Rick Bishop auront des carrières solos bien plus prolifiques.

Pour Alan, elle commence à partir 1994 avec ses premiers disques chez Abduction sous le pseudo Alvarius B. Des trois Sun City Girls, Alan est le musicien le plus porté sur la chanson dite classique, c’est en tout cas le plus porté sur le chant ; c’est à lui qu’on doit les titres les plus accessibles du répertoire de Sun City Girls ainsi que les parties vocales de la majorité des titres. Sur ses disques solos, cette tendance est encore plus visible : sa musique y est plus « freak-folk » que réellement expérimentale. Alan aime manipuler sa voix, il aime les bruits de bouche, les longues tirades improvisées en spoken world, mais son amour des mélodies l’emporte aussi souvent. Il est également un showman, adepte de la mise en scène de lui-même et porteur de la dimension théâtrale de Sun City Girls.

Avec Rick, son grand-frère, c’est encore une troisième sensibilité qui se manifeste. Rick Bishop, plus connu sous le nom de Sir Richard, est d’assez loin le musicien le plus accompli du trio. Comme guitariste surtout, adoubé par John Fahey lui-même, il est un brillant soliste de l’american primitivism en même temps qu’un passionné éperdu de musique orientale. Son talent est reconnu auprès de publics très larges, y compris dans le milieu très institutionnalisé du jazz. Son premier album solo, Salvador Kali, paru en 1998, reste à ce jour un disque référence de guitare solo.

À partir de la fin des années 90, du succès des projets solos des deux frères et d’une sortie comme Box of Chameleons, qui annonce clairement une fin de cycle (3 disques rétrospectifs comprenant 128 morceaux rares enregistrés en 1979 et 1996), les Sun City Girls entament une troisième et dernière période qui s’avèrera plus modeste. Les projets parallèles prennent quelque peu le pas sur le parcours du trio. Alan et Rick, en particulier, décident avec leur ami Hisham Mayet de concrétiser leur intérêt pour les cultures non occidentales, avec un label dédié aux angles morts de la world music. Ce sera Sublime Frequencies, qui compilera morceaux populaires et montages radios issus de zones géographiques largement méconnues du grand public (Népal, Irak, Bali, Thaïlande, Pakistan…). Le tout sera réalisé in vivo à partir des expériences de voyage des uns et des autres, et sera parfois complété par des documents vidéos. Travail de titan, Sublime Frequencies occupera une bonne partie du temps d’Alan – Rick préférant vite se recentrer sur sa carrière solo et Charlie Gocher, lui, commençant à ressentir les premières secousses de son traitement contre le cancer. Toutefois, cette période sera aussi celle des Carnival Folklore Resurrection, une série de 14 albums sortis entre 2000 et 2006 sur un modèle des plus décontractés : relifting de vieilles démos, captations live, performances radio, albums collages ou encore sessions studio à thème (gamelan, jazz…). Ces albums à la portée un peu faible sont néanmoins passionnants pour les adeptes de Sun City Girls, le trio témoignant d’une osmose poignante et d’une créativité étonnante – la provocation ayant laissée place, petit à petit, à des expérimentations plus fines et détaillées.

S’ensuivirent quelques sorties sur des labels extérieurs, majoritairement des pressages d’enregistrements anciens, avant le décès de Charlie des suites de sa maladie, en février 2007, à l’âge de 54 ans. Il n’y a aura plus d’enregistrement par la suite, les frères Bishop jugeant inconcevable de poursuivre Sun City Girls sans leur « frère adoptif ». Il y aura tout de même Funeral Mariachi, bouclé quelques temps avant le décès de Charlie, mixé ensuite par Alan et Rick et tiré en CD et vinyle à l’automne 2010, cet ultime album révélant une mélancolie jusque-là jamais entendue au sein du groupe. Alan et Rick poursuivent aujourd’hui leurs carrières respectives, se réunissant ponctuellement sous la bannière inquiétante des Brothers Unconnected pour réinterpréter en acoustique des titres de Sun City Girls.

Tout au long de leurs trente années d’activité, les Sun City Girls ont joué avec un nombre inqualifiable de codes musicaux, dont, sans être exhaustif, ceux du rock (en particulier garage, cowpunk, rockabilly, surf, acid), du jazz (cabaret, smooth, free), de la musique expérimentale (concrète, atonale, bruitiste), de la country, du folklore local et des musiques traditionnelles étrangères (mexicaines, sud-américaines, nord-africaines, japonaises, thaïlandaises, javanaises) ; ce foisonnement invraisemblable est jusqu’à preuve du contraire unique : jamais un groupe – célèbre ou pas – ne s’était à ce point maintenu dans une forme de précarité esthétique. Plonger dans leur discographie n’est donc, en aucun cas, se frotter à un genre de musique en particulier. C’est plutôt essayer de comprendre leur rapport à la musique en général. Car si les Sun City Girls n’ont pas de style à eux, ils possèdent par contre une matrice leur permettant de tous les interpréter dans le même mouvement.

Et c’est de comprendre cette matrice qui est important. L’unité des Sun City Girls repose sur leur manière de faire, leur manière d’envisager la musique et le monde dans son entier. Peu importe ce qu’ils produisent, tout réside dans le processus. Et ce processus en question, nous allons le voir, ressemble à un processus schizophrénique.