Bob Dylan #7 : Bob Dylan et l’humour – “It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry”

“Please welcome the poet laureate of rock’n’roll. The voice of the promise of the ’60s counterculture. The guy who forced folk into bed with rock, who donned makeup in the ’70s and disappeared into a haze of substance abuse, who emerged to “find Jesus,” who was written off as a has-been by the end of the ’80s, and who suddenly shifted gears and released some of the strongest music of his career beginning in the late ’90s.”

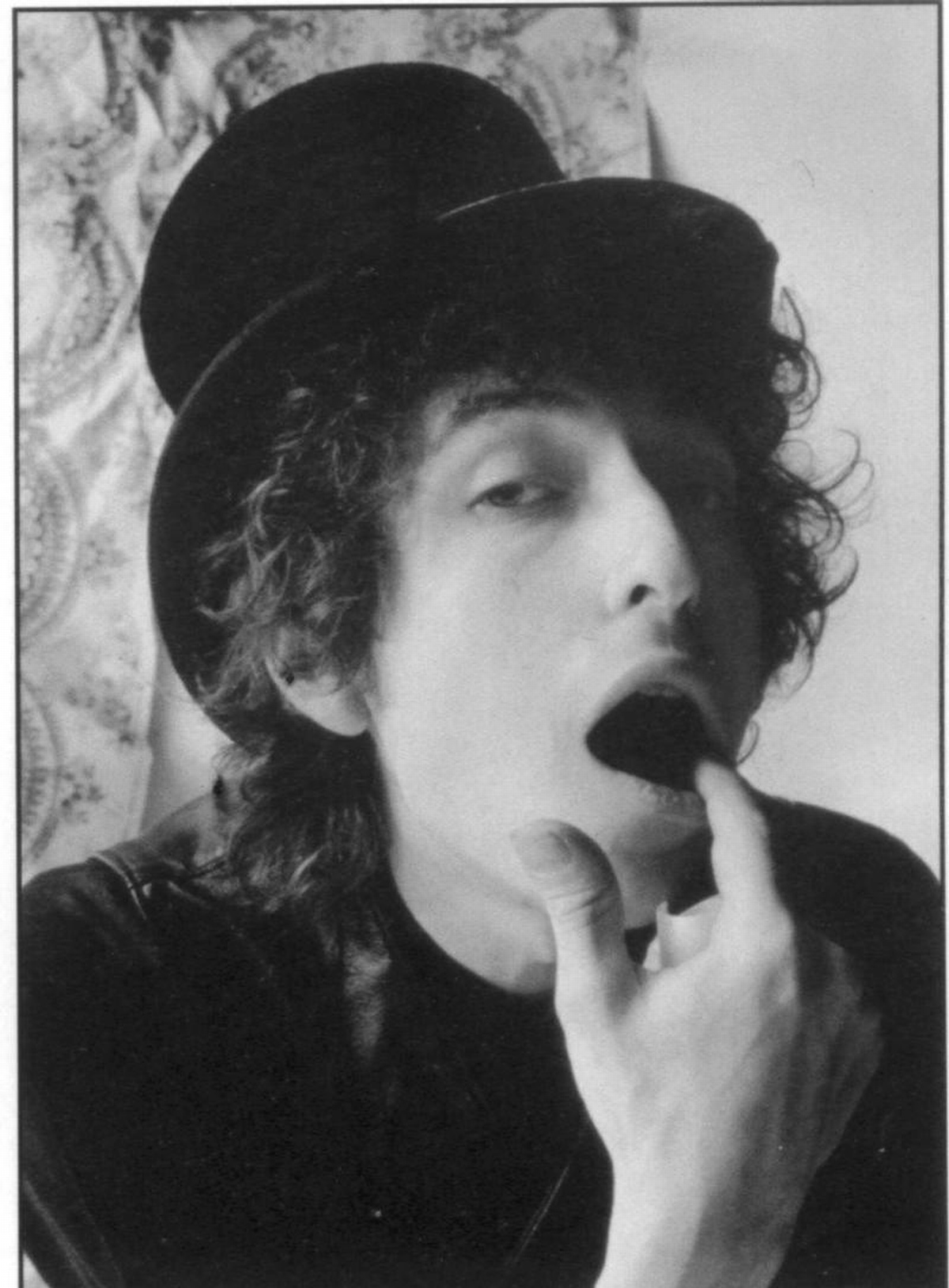

Et dire que tout le monde le voyait comme l’homme providentiel, une sorte de héros bouclé qui révolutionnerait le monde du haut de ses 22 ans. Aujourd’hui, fort de ses décennies de musique, il se fait annoncer comme le prophète d’antan, cette figure paternelle et culte de la musique américaine. Pas bienveillant une seconde, c’est lui qui possède encore les clés du temple de la musique folk, du folk-rock et de la musique mathématique aussi. Bob Dylan n’est peut-être ni un poète, ni un prophète ni un musicien. Une des pierres angulaires de son œuvre, c’est l’humour.

Cette courte introduction aux concerts du Never-Ending Tour résume assez bien la part d’humour dans la carrière de Dylan. L’ironie en bouclier, Dylan avance sur la scène et livre son spectacle, sans lâcher un mot à l’audience. Tout est dans les textes. Ou plutôt dans ces 5 lignes de blabla qui ouvrent le rideau de la scène. On pourrait lire entre les lignes et y voir un message assez cynique de la part du vieux Bob. Une sorte d’annonce moqueuse, un grand « vous vous trompez » adressé aux spectateurs. Dylan a peut-être été celui qui a porté du maquillage dans les années 70, celui qui incarnait le futur dans les 60s et le fils prodigue du folk vers la fin du siècle, mais celui qui va se présenter sur scène, là, tout de suite, est tout autre. Et en annonçant non pas ce qu’il est à l’instant présent mais ses gloires passées, il adresse un sourire moqueur à toutes les personnes présentes dans la salle. L’audience ne vient pas voir la bonne personne. Ils seront déçus, critiqueront le manque de proximité avec le héros, la refonte des classiques et l’absence d’âme. Pourtant ils étaient prévenus. Dylan est certes un caméléon, mais il est avant tout un grand blagueur.

Il serait pourtant malhonnête d’analyser l’humour de Dylan seulement comme un amoncellement de moqueries envers ses adorateurs. Déjà parce que rien ne l’atteste. Ce n’est peut-être qu’un sentiment ou une bonne excuse pour le défendre, lui et ses mauvais concerts, lui et ses mauvaises chansons de Noël. Dire de Dylan qu’il se moque de nous le dédouane de tout. L’humour de Dylan va bien plus loin et commence bien plus tôt, quelque part dans le Village de New York.

Au début des années 1960, Mort Sahl, Lenny Bruce ou un certain Woody Allen traînent sur les planches des théâtres. Ils balancent leurs rimes et leur verve tantôt absurde, tantôt engagée. Le stand-up, c’est prendre ce qu’on voit dans la rue, ce qu’on lit dans les journaux et le tourner en dérision. C’est de la caricature du présent. L’enjeu ? L’identification. Il faut qu’il y ait une connivence entre l’amuseur et l’amusé. Alors quand Dylan arrive en 62 et 63 sur les scènes du Village, avec des chansons, avec de la musique, il faut qu’il créé cette entente avec les spectateurs. D’autant plus dans une musique qui se veut, de la même manière que le stand-up, engagée. Et les deux disciplines prennent souvent les mêmes moyens pour « dénoncer ». Le point crucial, là où tout se joue, c’est de raconter des histoires et de les enrober d’un style, d’un quelque chose assez vaporeux qui fera de l’anecdote une chanson ou une blague. Tout est dans la façon de raconter et de tourner la phrase. L’idée la plus drôle du monde n’est rien sans les micro-expressions, l’énonciation et tout ce qui gravite autour. Dylan l’a bien compris en invoquant Woody Guthrie et Bertolt Brecht. Guthrie n’est pas seulement un modèle et un mentor, il incarne pour Dylan la meilleure façon de raconter les histoires. Woody Guthrie incarne ses personnages, il les rit, les vit et les surjoue à base de « Hey, hey, go waggaloo ». Il faut parler comme les gens, alors Dylan chante et écrit comme il parle. « The times they are changing » devient « they are a-changin’ ». De loin, ce n’est pas grand chose, ce n’est que pour le rythme. Mais c’est là que Dylan fait la différence. Il libère ses vers grâce à Brecht et parle comme les vrais gens.

Robert Zimmerman devient alors Bob Dylan et s’invente sa mythologie, un grand tissu de mensonges tout beau tout neuf pour incarner encore plus son pays. Bob pour Robert, un prénom court et courant. Quant au Dylan, ça pourrait être Dylan Thomas, le poète gallois qui hante le Village et New York. Rien n’est laissé au hasard. Même son passé d’américain moyen à Duluth, Minnesota disparaît au profit d’une autre mythologie encore plus américaine. Dylan se raconte sans famille, vagabond et indépendant. Il a roulé sa bosse dans tous les états avant de conquérir New York. Même son accent ne vient de nulle part. Pourtant, il synthétise les accents américains. Un peu intello, un peu prolo, sa façon de lancer les mots est unique et universelle à la fois. Il construit son mythe comme on construit un lancement de produit. Il sera la voix de l’Amérique, ou il ne sera rien.

Pas étonnant alors de le voir rire au cœur même de ses chansons. L’humour est une des bases de sa musique, et comme évoqué précédemment, ce moyen de créer une complicité avec celui qui écoute. Qu’il le fasse rire ou qu’il le fasse pleurer, Dylan doit être un entertainer, il doit distraire. Amuser le chaland avec ses bons mots. C’est aussi ça le folk. Alors Dylan embraye. Il reprend la bonne vieille méthode de Woody Guthrie, le talkin’ blues. Le talkin’ blues, ce sont les trois accords habituels, des coupures à l’harmonica et surtout un non-chant. C’est la priorité de l’histoire et du bon mot sur la musique. Le meilleur moyen de faire rire, de briller en société par ses aphorismes. Dylan en devient l’expert. « Talkin’ Bear Mountain Picnic Massacre Blues » est une simple application de la méthode d’antan. Le langage des gens, un rythme libre, un picnic qui dégénère et voilà.

Now, I don’t care just what you do

If you wanta have a picnic, that’s up t’ you

But don’t tell me about it, I don’t wanta hear it

’Cause, see, I just lost all m’ picnic spirit

Stay in m’ kitchen, have m’ own picnic

In the bathroom

Dylan décline la méthode pour tout. La John Birch Society, la troisième guerre mondiale, tout y passe. Le talkin’ blues, c’est la forme qui permet à Dylan de faire du stand-up, de déployer son goût pour l’absurde. Il invente le « Talkin’ Hava Neigilah Blues », une chanson qu’il a appris en… Utah. Le chant traditionnel juif devient un blues de 50 secondes où Dylan déclame juste le titre et l’agrémente d’un « yoleahihoo » du meilleur goût. Son apogée, c’est bien entendu le « Talkin’ World War III Blues », démonstration d’écriture et d’humour. Dylan fait bien plus que raconter son rêve de guerre atomique où le pauvre Bobby se retrouve seul dans une ville déserte, c’est plus qu’un miroir de la peur qui obscurcit le ciel, c’est un sketch. Au sens le plus noble du terme. Une succession de gags précis, taillés pour la scène. Entre la Cadillac (« good car to driver after a war ») et l’horloge parlante (« When you hear the beep it will be three o’clock’, she said that for over an hour and I hung up »), il atteint le sommet de sa drôlerie.

Well, now time passed and now it seems

Everybody’s having them dreams

Everybody sees themselves

Walkin’ around with no one else

Half of the people can be part right all of the time

Some of the people can be all right part of the time

But all of the people can’t be all right all of the time

I think Abraham Lincoln said that

“I’ll let you be in my dreams if I can be in yours”

I said that

La forme même du talkin’ blues permet à Dylan d’improviser, de changer à chaque fois sa chanson pour la rendre plus percutante. Lincoln devient alors Carl Sandberg et le Philharmonic Hall explose de rire. C’est cette liberté dans la forme qui permet au chanteur de s’adapter et de fabriquer cette connivence avec le public. Et paradoxalement, c’est en installant cette proximité qu’il devient le porte-parole d’un quelque chose qui n’a pas de sens. Confronté à cela, l’humour de Dylan évolue. Ce ne sont plus seulement des éclairs d’écritures glissés dans les chansons. C’est le personnage lui-même qui se remet en question à grands coups d’ironie.

Symbole de ce tournant, qu’on pourrait interpréter comme une prise de distance entre Dylan et son « nouveau rôle » de prophète, c’est le concert au Philharmonic Hall, et plus largement les concerts à partir de 1964. En plus de l’entente tacite entre lui et le public au cœur des chansons, Bob Dylan recule entre chaque titre. On pourrait se perdre en conjectures sur le pourquoi de cela, mais comme d’habitude, Dylan le fait avec son humour si particulier, teinté d’humour juif, de beaucoup d’absurde et de cynisme. Il gratte trois accords, écoute le public. « Mary Had A Little Lamb ? Oh, is that a protest-song ? ». Non, bien sûr que non. Il faut y entendre un « je n’ai jamais fait de protest-song, arrêtez de m’en demander ». Et ainsi de suite. Lors de chaque pause, il y va de sa méchanceté envers les spectateurs, il leur balance sarcasmes sur sarcasmes. Et, fait intéressant, personne ne rit. Alors qu’en soi, ce sont les parties les plus drôles. Dylan refuse en bloc son statut, et par un retournement de son ironie, il créé de la distance là où il avait construit son statut et sa proximité.

Il ira encore plus loin, plus tard, face à ses amis les journalistes. Les premiers à le mettre en haut de l’affiche vont déguster en conférence de presse les railleries d’un Dylan las.

San Francisco, 1965. En une heure, Bob Dylan est confronté à des dizaines de questions. Aussi idiotes soient-elles, il reste sur sa chaise, à fumer blondes sur blondes et à chercher les réponses les plus absurdes. Du haut de ses 23 ans, avec son sourire hilare, il court-circuite chaque interrogation méticuleusement avec son humour.

Where is Desolation Row ?

It’s somewhere in Mexico. Cross the border man. There’s a Coke factory there.

Mr. Dylan, I know you dislike labels. For those of us who are, uh, well over 30, could you label yourself and perhaps tell us what your role is

Well, I’d label myself as ‘well under 30’. And my role is to just stay here as long as I can.

Quand on évoque les huées, il lance un laconique : « Ils doivent être sacrément riches vous savez… Pour venir à un concert et siffler. Si j’étais à leur place je ne pourrai pas me le permettre ».

Derrière l’humour toujours plus pince-sans-rire et désabusé, il y a un gamin déconcerté qui tente de désamorcer tous les espoirs qui l’entourent. Il fait de l’esprit pour montrer qu’il en a dans le pantalon, mais derrière, il y a un certain malaise. Une foule de journalistes qui attendent les mots d’un messie qui n’a rien demandé. Tout le monde lui demande alors que veut dire ceci ou cela. Comme s’il détenait une vérité sur quoique ce soit. Alors l’humour est sa porte de sortie. Les journalistes sont trop occupés à rire pour voir que Dylan n’a en fait rien à leur dire qui changera leur monde. Dylan ne changera le monde de personne, d’ailleurs. Alors autant en rire.

Bob Dylan enchaîne alors les private jokes avec lui-même. Adieu la connivence, il fera tout pour se détacher de sa meute d’adorateurs. Tarantula se veut être un livre de poésie, mais c’est un amas informe de mots surréalistes. Une vaste supercherie sans queue ni tête. Autre exemple, les enregistrements avec Allen Ginsberg. Ils ne sont certes jamais sortis officiellement. Mais, aux côtés de l’auteur d’Howl, Dylan fait preuve d’un humour potache, utilise « fuck » et autres jolis mots. Son humour si percutant se perd dans le dédale de ses bêtises. Dylan ne cherche plus à faire rire, à toucher par la pointe de son ironie, il cherche juste à s’amuser. Même dans ses chansons, outre quelques rares bons mots éparpillés par-ci par-là, l’humour disparaît dès Blonde on Blonde. Et il ne reviendra jamais sous la forme des débuts. On pourrait même tout extrapoler et lire avec ce prisme. La conversion au catholicisme ? Une blague. Le maquillage dans les 70s ? Une farce. Les chants de Noël ? C’était drôle. Bob Dylan devient alors cet amas flou de blagues empilées les unes sur les autres, loin d’une quelconque sincérité. Un produit 100% cynique et désabusé, avec son ironie en bouclier.

Comme s’il était alors conscient de la machine qu’il avait fabriqué à base de culture américaine, d’harmonica, d’histoires et de blagues, Dylan a décidé de tout dynamiter. Son humour si foisonnant ne sera réservé qu’aux quelques journalistes à qui il accordera des interviews. Le reste ne sera qu’un sourire moqueur et amer à tous ceux qui ont mal compris le message et l’ironie originelle du personnage de Dylan, plus prestidigitateur que prophète. Le testament de foi était déjà dans « I Shall be Free No. 10 », en 1964.

Yippee

I’m a Poet and I know it

Hope I don’t blow it

- Bob Dylan #1 : I Have a Dream par Nathan Fournier

- Bob Dylan #2 : Mama You Been On My Mind par Nathan Fournier

- Bob Dylan #3 : Just Like a Woman par Nathan Fournier

- Bob Dylan #4 : She's Your Lover Now par Nathan Fournier

- Bob Dylan #5 : If You See Her, Say Hello par Nathan Fournier

- Bob Dylan #6 : Au Zénith Arena par Nathan Fournier

- Bob Dylan #7 : Bob Dylan et l'humour - "It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry" par Nathan Fournier