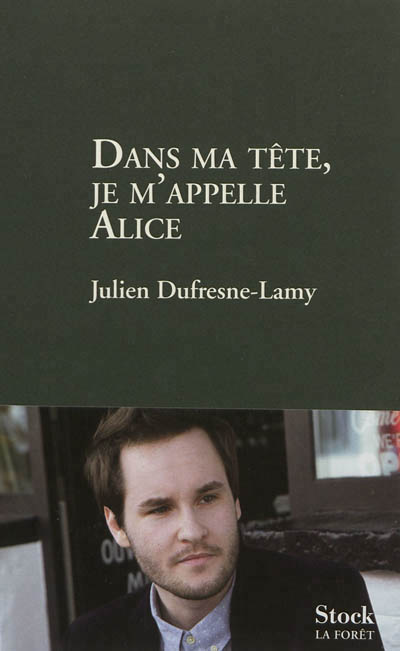

DANS MA TÊTE, JE M’APPELLE ALICE de Julien Dufresne-Lamy : la nuit et l’addiction

Paru le 3 septembre 2012 - Éditions Stock (Collection La Forêt)

Faire face au premier roman de Julien Dufresne-Lamy, c’est se trouver dans la position du quidam qui observe par-dessus l’épaule du grand peintre. On commence par ne pas bien saisir le pourquoi de ces touches de couleur nombreuses et nerveuses. On se sent déstabilisé par le manque de contours clairs et l’absence de ligne d’horizon. On plisse les yeux pour voir enfin apparaître les formes si rassurantes et attendues, nées de l’accumulation de mille mouvements de pinceaux. Reculant de quelques pas pour mieux voir, on finit par être subjugué par la profondeur du regard de l’artiste, et par la naissance miraculeuse à laquelle on vient d’assister : celle d’une œuvre pleine et forte qui vaut bien plus que la somme de ses parties.

Dans ma tête, je m’appelle Alice rejette toute forme d’intrigue ou de fil narratif pour se consacrer au portrait de sa narratrice sans prénom et à celui de sa mère, sorte de super-héroïne à l’envers. Le jour, la matriarche est une infirmière digne et fière ; la nuit, elle devient la Reine, dictatrice alcoolique qui sème le désordre et la honte au sein de sa pauvre famille. « Si je dois attirer la pitié, j’aimerais le faire pour de bonnes raisons », dit la narratrice : pas question de se livrer à un grand déballage misérabiliste sur fond de picole et de pituite. L’essentiel du livre consiste à capter le regard de l’héroïne pour celle qui lui a donné la vie mais ne cesse, depuis, de lui pourrir l’existence. Dans ses yeux, la haine pure côtoie une forme d’admiration inconsciente.

C’est avant tout de dépendance qu’il s’agit : celle de la Reine, tout d’abord, qui planque et écluse nombre de bouteilles une fois la pression sociale laissée sur le pas de la porte, mais aussi celles de la narratrice, qui finit par ne plus vivre qu’à travers celle qu’elle déteste tant. Une forme d’addiction perverse, dans laquelle elle s’installe malgré elle avant de s’y complaire plus ou moins inconsciemment. De ses premiers souvenirs d’enfance à la trentaine dans laquelle elle s’évertue aujourd’hui à ne surtout pas s’épanouir, elle refuse tout lien social, toute tentative d’affection, d’abord parce que son aversion pour les pratiques de sa mère a provoqué chez elle un profond dégoût pour les relations humaines, mais également parce la fascination morbide qu’elle éprouve finit par lui prendre tout son temps. Dans une ruche, si la reine des abeilles meurt, c’est tout une organisation qui se délite : l’absence de référente crée l’anarchie et la panique. Dans ce cercle familial si particulier, le risque semble être le même : aussi néfaste soit-elle, cette Reine semble nécessaire à la survie de ceux qui vivent sous le même toit.

Dans sa tête, l’héroïne s’appelle Alice. Sans doute parce que, la nuit venue, elle se réfugie dans un monde intérieur mais réaliste au sein duquel elle observe et affronte la Reine, comme dans le roman hallucinogène de Lewis Carroll. L’autre dépendance d’Alice s’exprime vis-à-vis des livres : elle s’y réfugie pour oublier un temps qu’elle est elle. Sous la plume de Julien Dufresne-Lamy, cet éden-là ne semble pas franchement rassurant. Entre deux chapitres dits normaux, l’auteur glisse parfois quelques lignes d’un maelström littéraire semblant écrit sous le coup d’une pulsion ou d’un délire nocturne. « Entre lui et moi c’est une histoire ni d’amour ni de sang un combat en secrets dorés je vois Dorian Gray devant mon miroir malgré l’opium inhalé au mois de mai je contemple les fleurs de ma Cerisaie oui j’ai tout dépensé je surgis de derrière les fagots pour prendre Patrick Bateman la main dans le sac lui qui rapporte des vidéos à la boutique il s’aliène dans ma peau je deviens dernier des fous (…) ». Une sueur froide parcourt le dos du lecteur et de cette narratrice accro à sa mère, accro aux héros de ses lectures, accro aux mathématiques puisqu’elle finit par explorer les galeries de cette discipline labyrinthique pour déboucher sur un doctorat.

Le roman est court — deux cents pages —, le style lapidaire mais conquérant, la langue exigeante — de fuligineux à trémuler, la narratrice a vraiment beaucoup lu. Mais de la dureté des mots, de la froideur des sentiments, naît un torrent bouillonnant d’émotions en friche, l’impression d’assister à la naissance perpétuelle d’une femme ayant toujours vécu sous le joug d’une autre et cherchant nuit après nuit à s’extirper enfin de son utérus.

- Les lisières d'Olivier Adam, un premier pas vers l'introspection par Benjamin Fogel

- DANS MA TÊTE, JE M'APPELLE ALICE de Julien Dufresne-Lamy : la nuit et l'addiction par Thomas Messias

- « Oh… » de Philippe Djian par Catnatt

- LE SERMON SUR LA CHUTE DE ROME de Jérôme Ferrari : prêcher dans le désert... par Anthony

- Home, de Toni Morrison : il fait si noir dans la tombe par Arbobo

- Moi et toi, dans l'intimité de Niccolò Ammaniti par Jean-Sébastien Zanchi

- LA THÉORIE DE L'INFORMATION d'Aurélien Bellanger par Olivier Ravard

- RÉSERVE TA DERNIÈRE DANSE POUR SATAN de Nick Tosches par Dominique K