S., de J. J. Abrams et Doug Dorst

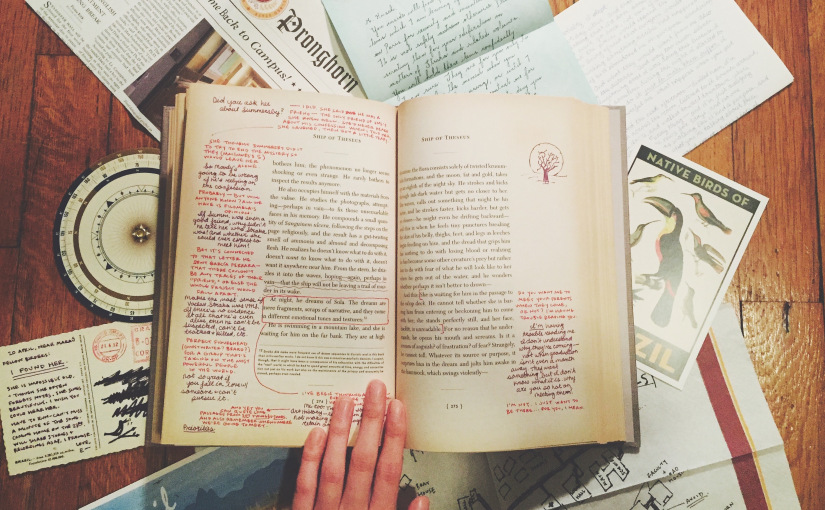

J. J. Abrams et l’auteur de romans Doug Dorst se sont associés pour créer en 2013 S., un objet littéraire expérimental, unique en son genre et multiple dans son contenu. Il y a quatre niveaux de lecture dans S., dont le titre et les noms des véritables auteurs n’apparaissent que sur le coffret renfermant le roman qu’il nous est donné de lire. Celui-ci porte sur sa couverture un autre titre (Le bateau de Thésée) et la mention d’un autre écrivain (V. M. Straka) – on trouve également un peu partout des signes simulant le fait que cet exemplaire soit issu d’une bibliothèque où il aurait été emprunté et jamais rendu (un autocollant sur la tranche, des tampons sur la première et la dernière page). La plongée dans un univers de fiction s’effectue donc avant même d’avoir ouvert le livre, et cet univers se démultiplie devant nos yeux lorsque l’on entame la lecture proprement dite. À l’histoire du Bateau de Thésée s’ajoutent des notes de bas de page de la main du traducteur (F. X. Caldeira) ; des annotations dans les marges faites par deux lecteurs du livre (Jen et Éric) qui tentent de percer le mystère de l’identité de Straka ; et même des écrits sur d’autres supports (coupures de journaux, cartes postales, plan dessiné sur une serviette en papier…) glissés entre les pages du livre par Jen et Éric pour étayer leur enquête.

Un vertige immédiat et grisant s’empare de nous à la découverte de cet ouvrage hors du commun, qui nous offre une infinité de manières de le lire (suivant comment l’on choisit de combiner ses différentes strates) plutôt qu’une seule. De même, Abrams et Dorst ne bornent en aucune façon le monde qu’ils créent. S. est une histoire à propos d’une histoire à propos d’une histoire, où chacune de ces histoires est elle-même laissée libre de s’étendre à l’envi, et restera jusqu’au bout avares en réponses à ses énigmes inaugurales. C’est une excellente chose, car comme le dit David Lynch dans son interview donnée aux Cahiers du Cinéma pour la saison 3 de Twin Peaks « un mystère résolu, vous l’oubliez et vous passez au suivant ; un mystère non résolu, c’est frustrant, mais c’est comme un cadeau ». Dit avec les mots du S., cela donne « ce sont de bonnes questions, sûrement, mais qui n’ont pas de réponses, et à un certain moment, on choisit de ne plus les poser ». Vouloir comprendre ‘pourquoi’ à tout prix est stérile. Et plus que le passé (les éléments qui nous sont donnés, ou plus souvent imposés), ce qui importe est le futur – ce que l’on fait avec ces éléments.

Chaque niveau apporte plus de complexité et de mystères que de réponses : la plupart des notes de bas de page n’ont de sens que si elles forment un code à déchiffrer ; les annotations de Jen et Éric ne suivent pas un ordre chronologique (sur une même page peuvent se trouver des phrases écrites à plusieurs mois d’intervalle, avec des va-et-vient dans le temps et des reprises) ; autour du Bateau de Thésée sont évoqués d’autres romans écrits par Straka, des analyses critiques de ceux-ci, des œuvres qui l’auraient inspiré… dont un « livre du S. » datant du 17è siècle et venant boucler la boucle étourdissante tissée par les deux auteurs du S. d’aujourd’hui. La mise en abyme (attestée par le choix du titre Le bateau de Thésée lui-même, du nom d’une parabole menant à un paradoxe : si Thésée remplace au cours du temps toutes les pièces de son bateau, le résultat final est-il oui ou non toujours le même bateau qu’à l’origine ?) est ainsi sans limites, afin de soutenir le fait que la matière littéraire – et plus globalement toute matière artistique – l’est tout autant. La débauche de créativité déployée dans S. déborde du cadre classique, et touche à tout ce qui est imaginable : supports additionnels glissés dans le livre, manipulation des couleurs et des polices de caractères, double sens de certains passages (messages codés, références biographiques que seule une fraction des lecteurs est censée pouvoir saisir), ellipses soudaines, refus de tracer des frontières nettes entre la vérité et la fiction ou le réel et le fantastique (des éléments de S-F pénètrent l’intrigue de façon extrêmement fluide)…

Il est même question d’un imperceptible changement d’auteur quelque part dans les dernières pages, Caldeira se substituant à Straka pour apporter une conclusion au roman. Abrams et Dorst en profitent pour nous jouer un tour évoquant le film Grizzly Man de Werner Herzog – une annotation en marge du texte évoque l’existence d’une autre fin, « terrifiante » mais que l’on ne pourra pas lire ; tout comme Herzog se filmait écoutant un enregistrement audio horrible sans le partager avec nous. Cette hypothèse d’une fin « terrifiante » est crédible, tant Le bateau de Thésée, le livre au cœur de S., est une lecture âpre, un chemin pavé de morts, de blessures et de tortures (par exemple l’équipage de marins aux bouches réellement cousues). Les derniers chapitres sont une affirmation de la puissance subversive de la littérature, sa capacité à nous amener là où on ne l’attendait pas. Le jeu de pistes et d’enquêtes du S. s’y efface presque entièrement derrière le récit de plus en plus amer et engagé politiquement du Bateau de Thésée, qui devient un exposé désespéré des exactions impunies des puissants et de leur « lutte démentielle pour le pouvoir » régentant le monde et la vie de tous : « le fonctionnement de ce monde bizarre continue de lui déplaire. Est-il seulement possible d’y exercer son libre-arbitre ? ». Dans les ultimes pages du roman émerge même une vision de cauchemar fantastique (prélude à la fin terrifiante) : les seigneurs s’abreuvent littéralement, sous la forme d’un « Vin Noir » à la fois organique et symbolique, de la mort et du malheur de ceux qu’ils exploitent et détruisent.

La question abramsienne du destin et du libre-arbitre s’infiltre dans le livre, comme celle de la vulnérabilité profonde de tout être (« on veut tous être grands et bien souvent on ne l’est pas. On est dans la mélasse, c’est tout, à essayer de se convaincre qu’on est capable de grandeur mais à être plus près de craquer qu’on ne veut bien l’admettre »). Toutefois le thème cher à Abrams le plus présent dans S. est la préservation de l’héritage culturel et artistique. Cette exigence devient vitale, en cela qu’elle est le dernier rempart contre l’oubli vorace qui accompagne toutes les entreprises de colonisation et d’exploitation des ressources, qui n’ont que faire de la destruction des lieux et des cultures qu’elles causent : « le temps que vos collines soient sur le point d’être exploitées, les habitants des Villages Nouveaux auront oublié jusqu’à l’existence des sculptures. En tout cas, ils ne se rappelleront même plus leur avoir attribué quelque valeur. Quant aux Anciens, ils seront partis ». En écrivant, en créant et recréant, tous les auteurs responsables d’un niveau du S. (Straka et Caldeira, Jen et Éric, Abrams et Dorst) se placent en première ligne du combat contre ce programme d’effacement de la mémoire.

Au fil des pages, on se prend donc au jeu d’appliquer à J. J. Abrams le même examen que celui de Jen et Éric envers l’énigmatique V. M. Straka : trouver des indices de raccords entre cette œuvre-ci (qu’Abrams a réalisée en s’associant à un autre auteur, comme il l’a presque toujours fait au cinéma et à la télévision) et ses autres créations. De tels indices abondent, par exemple dans l’avant-dernier chapitre où la description de la ville où a échoué le héros (Winter City) rappelle l’île de Lost et ses mystères : « si Winter City est de ce monde, elle n’est pas stricto sensu dans ce monde », et tout comme l’île on ne sait comment on y arrive, ce qui mène à se poser la question « est-il mort et parvenu dans quelque espèce de purgatoire ? ». On peut également relever les flash-forward qui se glissent dans les annotations en marge du roman (sur une même page cohabitent des notes écrites à plusieurs mois d’écart) ; et que Le bateau de Thésée est attribué à un écrivain fictif, de même que Cloverfield est censé avoir été filmé par un réalisateur fictif.

Le principe moteur de S. est qu’écrire sur une œuvre existante (ici Le bateau de Thésée) mène à la création d’une œuvre nouvelle – le S.. Cela s’inscrit dans la droite ligne de l’attachement d’Abrams aux concepts de remakes et de resets, pour ce qu’ils permettent d’interroger et de construire sur l’identité des êtres autant que sur la richesse de la création artistique. L’idée chère à Abrams de la réinvention de soi est omniprésente dans S., au sein du texte du Bateau de Thésée ou dans les annotations dans ses marges : « être un moi réécrit à partir d’un premier brouillon perdu », « la réécriture fait-elle de nous des personnes différentes ou seulement le produit d’une révision en cours ? », « c’est ici que sa vie – que le remake de sa vie – l’a conduit », « le cycle des éternelles histoires réinventées », « V. M. Straka recycle ses intrigues, mais en les utilisant autrement. Le bateau de Thésée est un genre de rétrospective, comme s’il revenait en arrière et sur tous ses livres pour nous montrer que les histoires auraient pu tourner autrement »…

Il est ainsi possible de chercher Abrams derrière le S. à la manière de Jen et Éric cherchant Straka derrière Le bateau de Thésée ; ou bien, comme de nombreux blogs, forums et wikis qui ont émergé sur le web dans la foulée de la parution du livre s’en sont chargés, d’emprunter une autre voie visant à décrypter les codes et énigmes disséminés au fil des pages. Dans les deux cas, la puissance créatrice et interrogatrice du livre déborde de la sorte des limites de son coffret. Les responsables les plus actifs parmi ces sites ont eu le bonheur d’assister à un coup de théâtre quelques mois plus tard : des sources mystérieuses envoyèrent à plusieurs d’entre eux des versions alternatives de la fin du Bateau de Thésée, parmi lesquelles se trouvait la fameuse fin véritable, bel et bien « terrifiante » – on vous laisse la retrouver sur Internet, quelques clics pertinents suffisent. C’était là un ultime prolongement du livre au-delà de ses limites (auquel ressemble ce que l’on fait ici même : un contenu additionnel à un livre, sur un autre médium) ; parce que peu importe le support, l’important est de continuer à « inventer des histoires, parce qu’elles nous aident à exister dans le chaos du monde ».

« Pour commencer, avez-vous déjà remis en question la réalité de votre existence ? » : Westworld, série de l’an 1 après J. J. (Abrams)

La série Westworld est un remake d’un film réalisé par Michael Crichton en 1973, traitant d’un parc d’attractions relevant de la science-fiction (déjà, vingt ans avant Jurassic Park) sur le thème du Far West. Le parc est animé non pas par des humains costumés, mais par des automates humanoïdes, que l’on peut donc tuer, baiser ou quoi que ce soit d’autre sans retenue, puisqu’ils sont programmés pour cela, et remis en état pour le lendemain. Un remake supervisé par l’orfèvre en matière de reboots J. J. Abrams, ce qui lui confère un attrait et un potentiel supérieurs à la moyenne. Westworld est la deuxième collaboration entre Jonathan Nolan, son créateur, et Bad Robot, le studio d’Abrams, dans le sillage immédiat d’une autre série – la sous-estimée Person of interest qui s’est achevée en 2016 après cinq saisons d’intrigues captivantes et porteuses d’un propos avisé, parfois prémonitoire, sur les menaces que fait peser sur nos droits et libertés la subordination de notre monde à l’informatique et aux réseaux. La passerelle entre Person of interest et Westworld n’est pas qu’une affaire de continuité dans la production, elle relie aussi les deux récits. Ultra connectés, et pouvant changer d’identité et d’apparence sociale (statut, profession, provenance…) à chaque épisode, les héros de Person of interest préfiguraient les androïdes de Westworld et les caractéristiques de fabrication définissant leur existence.

Jonathan Nolan a coécrit les films de son frère Christopher jusqu’à Interstellar et depuis Le prestige, auquel Westworld fait d’ailleurs distinctement écho au travers de répliques telles que « tout dans ce monde est magique, sauf pour le magicien ». La série laisse une place substantielle à l’expression du spleen des dits magiciens, les inventeurs des automates, trop habitués au simulacre qu’ils créent pour pouvoir voir autre chose que sa vacuité. La bande-originale, faite de reprises instrumentales de chansons pop, est le medium principal par lequel transite cette tristesse du monde représenté vers nous, spectateurs qui l’observons ; et c’est sans surprise (No surprises) qu’elle revient pour ce faire régulièrement à Radiohead, avec entre autres morceaux Fake plastic trees – dont les paroles rappellent que « She looks like the real thing / She tastes like the real thing / My fake plastic love », froide vérité qui sied parfaitement à Westworld.

Westworld, de même que 11.22.63, autre série produite par Abrams la même année, peut être vue comme un récit « post-Abrams », en cela qu’elle ne fait aucun mystère des éléments surnaturels permettant de tordre, et pourquoi pas déchirer, la surface réaliste de son univers. De même que le voyage dans le temps dans 11.22.63, la nature du parc d’attractions, ses coulisses et ses règles nous sont ici données d’entrée ; dès que nous avons passé le pas de la porte de ce monde, dans une reprise du célèbre plan ouvrant sur Monument Valley dans La prisonnière du désert. Cet emprunt est une manière d’affirmer sans plus attendre que le monde de Westworld n’est pas le monde réel, mais bien un monde bâti sur de la fiction – et son poste de contrôle est d’ailleurs situé dans la copie de Monument Valley qui trône au milieu du parc.

Plus loin dans sa première saison, Westworld se laissera aller à son tour à la figure imposée du twist. Néanmoins cela ne prendra jamais le dessus sur la ligne directrice de la série, qui consiste à tirer parti de ce choix d’avoir joué d’entrée cartes sur table afin de développer la réflexion sur les questions de fond soulevées par son postulat de départ. Les humains de Westworld se comportent comme des dieux, recréant des versions aussi vraies que nature de leur environnement (les paysages du Far West) et de leurs propres personnes, sous la forme des androïdes. De la même manière, on peut dire que Nolan a ainsi recréé une version aussi vraie que nature d’un monde abramsien, tant on retrouve dans Westworld de thèmes majeurs de l’œuvre de son producteur – l’homme comme (seul) dieu pour l’homme, les resets des personnages, la controverse du libre-arbitre face au destin, les références à l’allégorie de la caverne de Platon et à Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll…

Alice se voit citée ici exactement à la même page qu’elle l’a été dans Lost : « Étais-je le même quand je me suis levé ce matin ? Mais, si je ne suis plus le même, la question qui suit est “Qui puis-je bien être ?”. Haha, voilà la grande énigme ». Cette question du « qui suis-je ? », de l’essence d’un être et de sa manipulation potentielle, pousse un cran plus loin ce qu’Abrams avait mis en place avec les héroïnes d’Alias et de Fringe, programmées au cours de leur enfance par des hommes se prenant pour des dieux, pour tenir une fois adultes un rôle qu’elles n’ont pas choisi. Les personnages robotisés de Westworld ont pour leur part été conçus comme l’équivalent en chair et en circuits imprimés de ce que l’on nomme dans les jeux vidéo les PNJ, Personnages Non Joueurs. « Aucun choix que vous avez pu faire ne vous appartenait » : le PNJ est l’expression d’un libre-arbitre réduit à néant, un simulacre d’individu que le joueur qui paye croise sur son chemin, aux comportements scriptés sans variation possible et aux réactions toujours identiques quand on interagit avec lui – jusqu’à ce que sa base de données soit écrasée à l’occasion d’une mise à jour, forme radicale des reboots pratiqués par Abrams.

En les élaborant de la sorte, le créateur des machines de Westworld (Ford, interprété par Anthony Hopkins) pensait les installer dans une Caverne de Platon absolument parfaite – car ne laissant à ses occupants aucun moyen de voir au dehors, de prendre conscience de la vérité du monde et de leur condition, de leurs limites. L’artifice de Ford pour espérer y parvenir fut d’intégrer la Caverne au sein même du cerveau de chaque androïde, dans ses modes d’analyse et de compréhension du monde qui bloquent tout stimulus extérieur à même de révéler la facticité du parc et la non-humanité de ses hôtes robotisés. Ainsi, selon ses propres termes, « ils ne peuvent saisir quoi que ce soit qui pourrait les blesser » et s’en trouvent « libérés du fardeau du doute », de la culpabilité et de la mémoire. Ford s’est rêvé en dieu qui abrogerait la douleur par l’effacement de la conscience, guidé par la conviction que cette dernière est « une fiction pour les hôtes autant que pour les humains ». Une fiction peut-être, mais alors une fiction sans laquelle la vie est inenvisageable, pour les humains comme pour les androïdes. Ford lui-même en conviendra, répondant à une de ses créatures qui lui pose la question du devenir de ses semblables « la plupart d’entre vous deviennent fous ». La folie est le seul horizon au bout du chemin des robots, si on les prive de la possibilité de sortir de la Caverne. Elle devient leur Constante par défaut.

Cette possibilité d’une sortie, personnifiée dans la série par les deux protagonistes féminins forts que sont Maeve (Thandie Newton) et Dolores (Evan Rachel Wood), mène sur une voie à sens unique ; car une fois la vérité entraperçue il est impossible de revenir en arrière, de se rendormir après s’être éveillé(e). L’éveil est logiquement l’obsession récurrente dans la saison 1 de Westworld, où le terme et sa version commandée (« Wake up », « Réveille-toi ») sont répétés tel un mantra. De quoi tisser un dernier lien avec J. J. Abrams, et les héros qu’il a imaginés, sur le modèle de la figure bouddhique du bodhisattva (Jack dans Lost, Kirk dans Star Trek, Peter dans Fringe…). Le bodhisattva est celui qui a atteint l’Éveil, qui possède le souvenir intégral de toutes ses existences passées et devient en conséquence capable d’ouvrir la voie du salut pour lui-même ainsi que pour tous les êtres qui l’entourent. Maeve et Dolores sont à leur tour des exemples de bodhisattvas, non plus au sein des humains, mais pour les androïdes.