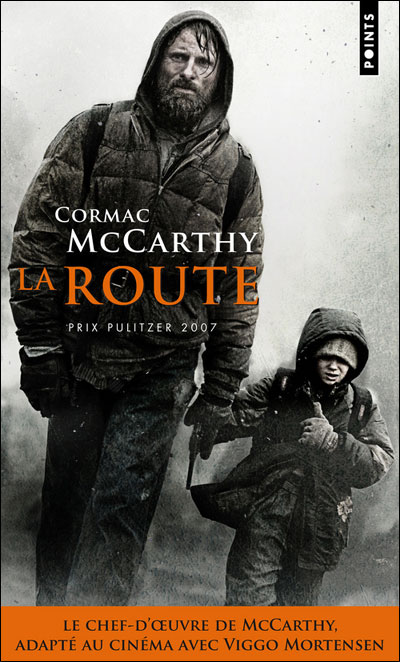

Vendéen d’origine et de cœur, c’est un exercice un peu particulier auquel je me prête aujourd’hui en décidant de faire la chronique de “La route” de McCarthy. En effet, alors que sont encore dans toutes les têtes vendéennes les terribles images de la tempête qui vient de s’abattre sur nos côtes, je ne peux m’empêcher de faire le parallèle avec les visions et les sentiments qui me sont venus lorsque j’ai lu le roman de Cormac McCarthy. Car, faisant écho à la situation qui frappe mon département de cœur, “La route” est un roman grave, sombre, désespérant. Bien évidemment, je réalise que cette introduction n’est peut-être pas le meilleur moyen de vous donner envie de vous plonger dans ce roman, il est vrai, assez noir. Ceux qui ont par ailleurs vu le film confirmeront que ce n’est pas l’œuvre la plus euphorisante de l’année. Et pourtant, “La route” est un très beau roman, récit d’une humanité désespérée où l’espoir surnage malgré tout, qui mérite d’être lu encore bien plus que d’être vu…

“La route” est ce qu’on l’on pourrait qualifier un peu trop rapidement de roman de l’apocalypse. Dans un futur plus ou moins proche, un jeune père erre seul avec son fils au milieu d’un monde dévasté et totalement déshumanisé. Fuyant des terres désolées, traversant un pays en proie à la barbarie et au cannibalisme, la volonté de vivre se meut peu à peu en simple ambition de survivre, et les rêves de trouver un monde meilleur s’émiettent au fil d’une marche qui prend progressivement des allures de chemin de croix. On devine une catastrophe nucléaire, et on comprend que quasiment rien n’a subsisté à l’exception de quelques hordes de barbares luttant pour une vie qui n’en a plus que le nom. Il n’y a rien d’autre à faire alors pour ces deux êtres qu’à avancer, lentement, péniblement, vers le Sud, vers la mer, tirant un caddie de supermarché, dernier vestige d’un monde qui portait en lui les germes de sa propre perte. Et pourtant, au milieu de ces ténèbres, un semblant d’humanité demeure malgré tout, oasis d’espoir au cœur d’un désert de cendres et de ruines…

Le style de McCarthy est extrêmement épuré, les mots sont froids, précis et comme rationnés, à l’image de ce que doivent endurer ce père et ce fils en quête perpétuelle des besoins physiologiques les plus élémentaires ; il n’y a pas d’adjectifs superflus, pas d’envolée dramatico-lyrique, pas de pathos surfait. Le peu de chaleur qui émane du texte vient des rares instants d’échange entre l’homme et son enfant. Les mots se font alors un peu plus généreux, à l’image de l’amour sans borne qui lie ce père et son fils et des efforts qu’ils sont prêts à consentir l’un pour l’autre. Il y a évidemment quelque chose d’extrêmement touchant dans cette relation filiale, comme la persistance d’une humanité où le partage, le sacrifice et le bonheur des choses simples signifient encore quelque chose d’important.

Mais “La route” est aussi un roman de l’absurde au sens originel du terme, c’est-à-dire de l’absence de sens. Qu’est-ce qui motive encore ce père pourtant seul contre tous ? Pourquoi lutte-t-il ainsi désespérément dans un monde au sein duquel plus rien ne semble possible ? Que cherche-t-il, qu’espère-t-il encore offrir à son fils ? On sent poindre à chaque page la tentation d’en finir avec cette vie de misère et on entend alors Camus dans Le mythe de Sisyphe expliquant qu’ « il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : le suicide ». Et cependant, tel Sisyphe poussant inlassablement son rocher, rien ne semble pouvoir ébranler la foi de ce père tâchant d’insuffler la force et la volonté de vivre à son fils, s’évertuant à lui léguer les bribes d’une humanité délitée. Qu’il est beau le combat de cet homme, qu’il est noble et courageux dans son abnégation, dans son absence de renoncement. Refusant la posture du suicidaire, le père endosse l’habit du héros absurde si cher à l’auteur de L’étranger. Mais à quel prix ? Pour quelles joies et quelles souffrances ? Le mieux demeure alors de se souvenir de Camus et d’essayer « d’imaginer Sisyphe heureux », de voir en cet homme et en son fils les dépositaires fictifs de la pensée du grand écrivain de l’absurde et de les ériger alors en figures modernes de « l’homme révolté »…

Car n’est ce pas le propre de l’homme que cette capacité à se relever quand plus rien ne demeure, que cette force de reconstruire alors même que cela semble impossible ? On ne peut s’empêcher de penser aux mots, dans leur version française, de Rudyard Kipling dans son poème If : « Si tu peux voir détruire l’ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir (…) Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront (…) Tu seras un homme mon fils ». Peut-être qu’en ces sombres jours Kipling aurait conclu en écrivant « tu seras Vendéen mon fils », toujours est-il que la clé de ce roman se trouve peut-être là, dans ce que Spinoza appelait le Conatus, à savoir cette inébranlable volonté de l’homme à persévérer dans son être, cette aptitude à croire en la puissance d’exister, cette capacité à se projeter vers l’avant et à imaginer des jours meilleurs. Pour ce faire, l’homme dispose d’une formidable ressource, d’un moteur en tout point vital que l’on appelle tout simplement l’espoir. La platitude de l’adage ne doit pas nous faire oublier que oui, l’espoir fait bien souvent vivre…N’est-ce pas alors en partie le message que nous délivre ce récit ?

Certes, de là à faire de “La route” un roman de l’espérance, il y a un long sentier que je n’emprunterai peut-être pas. Et pourtant, souvenons-nous tout de même une dernière fois de Camus et n’oublions jamais son message de révolte empli d’optimisme: « En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout ».

Note : 8,5/10