Noah Baumbach partage définitivement avec Wes Anderson cette volonté de produire un cinéma qui réinvente les émotions en dressant le portrait de personnages profondément fantasques tout en étant bien réels. Leurs films ont l’air de se dérouler dans une dimension parallèle, dans un monde qui pourrait être une copie conforme du nôtre mais qui différerait par une succession de micro détails pourtant à première vue insignifiants. En décalant d’une fraction de seconde les réponses, en se focalisant sur les tics, sur les schémas de répétition, les deux réalisateurs (dont le premier a par deux fois été scénariste pour le second) s’efforcent à trouver de nouveaux tons et de nouvelles fréquences.

Tout ici est une question de dosage : la juste proportion touche (« Les Berkman se séparent ») tandis que le moindre déséquilibre dans la formule pousse à la déception (« Margot va au mariage ») ; le tout en sachant qu’il n’y a évidemment pas de solution miracle. C’est peut être là que se trouve le principal défaut de « Greenberg ». Noah Baumbach semble avoir oublié qu’il n’y pas de recette et s’efforce à appliquer rationnellement des idées de cinéma dans un monde qu’il a lui-même fondé autour de la spontanéité. Il se retrouve ainsi à imposer des réactions, des situations et des plans dejà testés et retestés par le cinéma indépendant. Malheureusement ce dernier n’est pas une science parfaite.

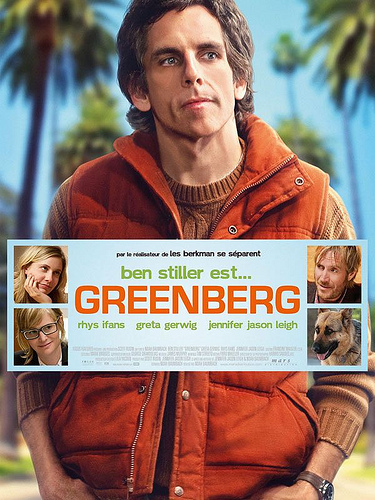

« Greenberg » emprunte beaucoup à certaines séries de HBO dans le sens où l’histoire globale importe peu et que seuls les personnages et les mises en situations ponctuelles comptent. Ben Stiller livre ainsi une prestation brillante où son physique se met au diapason de sa personnalité – il se tient bizarrement, opte pour des postures bancales, fait onduler ses épaules et laisse la caméra sonder au plus prêt sa psychologie – tandis que la nature Greta Gerwig et le salement raffiné Rhys Ifans créent le répondant nécessaire. Le trio fonctionne parfaitement, le pilote est réussi.

Malheureusement, les ponts qui relient les situations ne sont pas assez solides pour porter l’ensemble du film. Noah Baumbach fait tout pour suggérer avec finesse la transposition d’un mal être adolescent chez un Roger Greenberg qui ne conduit pas et est dépendant des autres, qui pense pouvoir assumer sa vie mais qui est incapable de surveiller une maison, de s’occuper d’un chien ou de ne pas participer à la fête qui est amenée chez lui. Ben Stiller y est un gamin qui se retrouve seul pendant les vacances de ses parents et qui doit apprendre la vie. Il voudrait prouver sa maturité mais ne cesse de réaliser qu’il ne peut se débrouiller seul. La thématique est intéressante mais la mise en œuvre manque de mise en perspective et n’évite pas les écueils du rock band et de la cocaine.

Roger Greenberg est un enfant qui ne travaille pas mais qui construit des choses de ses mains, un enfant qui est incapable de ne pas extérioriser ses caprices, un enfant qui veut échapper à l’innocence alors que tout le rattache à elle : les premiers baisers, les premières étreintes mais aussi les déceptions amoureuses. C’est forcément attachant mais pas toujours réussi dans le sens où le message ne permet pas de donner de la consistance. On aurait aimé y voir l’affirmation d’une vie qui réfute le modèle classique et impose la possibilité d’une douce marginalité, on aurait voulu y ressentir la négation du monde codé des adultes au profit d’une procrastination insouciante, mais certaines scènes nous écartent définitivement de cette orientation.

« Greenberg » est un film étrange, une sorte de demo enregistrée dans un parc de LA, des chansons folk rendues charmantes par leur fragilité mais dont on réalise trop souvent que le moindre arpège a été savamment prémédité. Mieux vaut alors se rattacher à la voix de James Murphy qui supervise une BO bien plus humaine que son dernier « This Is Happening » (et qui se fend également du brève apparition).

Note : 6/10

>> A lire également, la critique de Rob Gordon sur Toujours Raison et la critique de Voisin Blogueur sur Tadah ! Blog