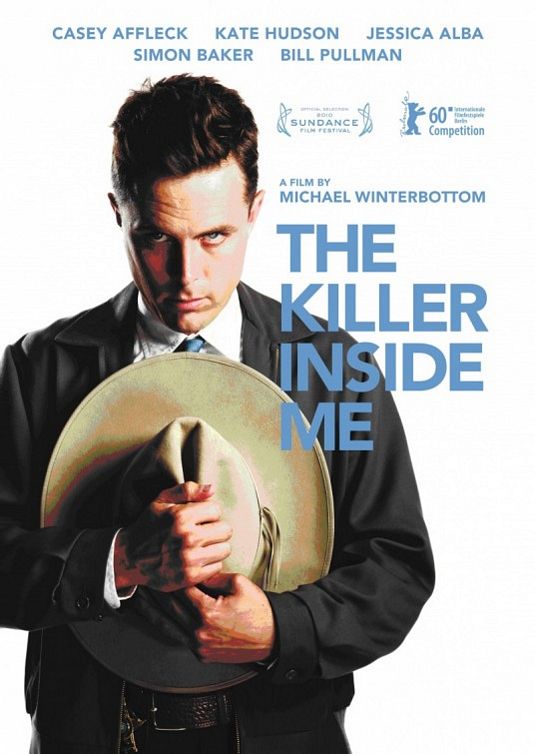

Animé par une volonté politique (« Welcome to Sarajevo »), par un besoin de raconter des histoires entre fiction, biographie et documentaire et par l’envie coquine de désarçonner le spectateur (« 9 Songs ») le tout en restant toujours cool et branché (« 24 Hour Party People ») Michael Winterbottom est devenu un cowboy qui tire dans tous les sens sans prendre le soin de viser, et au final beaucoup de balles sont perdues pour peu de cibles touchées. « The Killer Inside Me » souffre de cette incapacité à se poser sur un thème, de cette confusion entre les choix dictés et les choix pensés. D’abord citoyen cartésien et manipulateur qui murit depuis des années une vengeance contre l’homme qui est responsable de la mort de son frère, Lou Ford se transforme en quelques semaines en tueur impassible qui frappe les femmes à mort sans mobile. Sur le papier, une telle évolution peut s’avérer intriguante et susciter des questions sur les thèmes du meurtre comme fruit défendu et de savoir si l’homme tue par nécessité ou s’il s’invente une nécessité pour tuer. Malheureusement le film prend garde à ne jamais mettre les pieds là où il pourrait se laisser déborder par la réflexion et évite soigneusement tout analyse de fond. On pourrait louer le fait que Michael Winterbottom ne rabaisse pas le spectateur en lui livrant de manière trop frontale les clefs, mais la vérité est qu’il ne semble lui-même pas comprendre le pourquoi du comment du comportement du personnage de Jim Thompson. Du coup le film ne tarde pas à s’écrouler sous un déséquilibre pesant : d’un côté l’aspect psychologique qui est laissé à l’abandon à grand coup de mélanges hasardeux entre viol d’enfant, traumatisme sado-masochiste et culpabilité, le tout saupoudré d’une petite dose de folie et de vision délirante de diapositives imaginaires – Rousseau rigole de tout ce pataquès pour quelques claques sur les fesses tandis que les psychiatres s’arrachent les cheveux devant ce puzzle dont les pièces ne concordent pas ; de l’autre une lisibilité trop forte au niveau des intentions secondaires où l’on nous surligne au marqueur rouge que Lou Ford n’a pas le profil de l’assassin et qu’un tueur peut se cacher derrière chaque être humain, derrière voisins, collègues et amis. L’habit ne fait pas le moine, soit.

Parallèlement à ce postulat, « The Killer Inside Me » est sensé fonctionner sur deux soi-disantes scènes de violence froides et ultra-réalistes. S’il n’y a pas matière à trouver cette violence vaine et gratuite, on reste vide face à la terreur : le sang ne se glace pas, Jessica Alba reste inexpressive, la brutalité ne passe que par le visage déformé et jamais par les regards. Il n’y a rien ici qui puisse rappeler le traumatisme de la scène du viol du « Irréversible » de Gaspard Noé, car bien que souhaitant jouer sur le même niveau, Michael Winterbottom évite le plan séquence étouffant et n’affronte pas les pesantes secondes de la destruction. Non si comparaison il devrait y avoir ce serait plus avec la prenante introduction de « Irréversible » et avec la haine d’un Albert Dupontel armé d’un extincteur ; et c’est là qu’on réalise encore mieux les effets en demi-teinte de « The Killer Inside Me ». Ici ce n’est que démonstration qui n’offre même pas le luxe d’être jouissive ou subversive, une sorte de violence en toc qui se focalise sur des gros plans et oublie de prendre de la densité par le contexte. Ainsi l’autre décalage qui ne tarde pas à peser sur le film est celui du traitement de la sexualité face à celui de la violence : un corps sanguinolent, oui ; un corps nu non ! Certes, nous connaissons les clauses contractuelles des acteurs, mais ne fallait-il pas alors porter son choix sur une autre que la fade et pudique Jessica Alba ? Car au fond on se serait bien passé de ces poses lascives et surjouées tirées d’une pub pour un parfum.