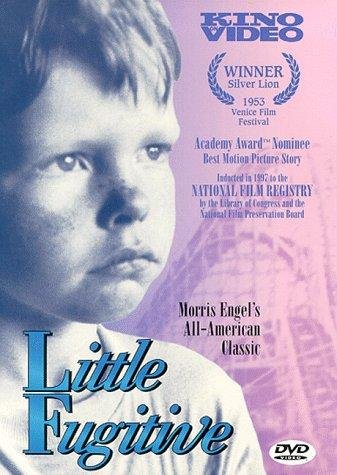

THE LITTLE FUGITIVE de Morris Engel, Ruth Orkin et Ray Ashley

Sorti le 06 octobre 1953, Durée d'1 h 17 min

Quel temps donc faisait-il ce 2 septembre 1953 à Venise ? Une question apparemment anodine qui se révéla peut-être importante, au final.

La Mostra, comme à l’accoutumée, avait programmé ce jour-là quelques films que l’on sacrifiait bien volontiers sur l’autel de la critique. A l’ombre et à la fraîche, une poignée de journalistes et de badauds courageux restèrent pour regarder The Little Fugitive, un film américain. Ils n’avaient aucune information sur ledit film. Pas une miette à se mettre sous la dent, autant dire que ce dernier n’avait pas toutes les cartes en main pour figurer à un quelconque palmarès. Cependant, à la stupeur générale, quelques jours plus tard, il reçut un Lion d’Argent et eut ensuite une carrière hollywoodienne tout à fait honorable, avec une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario en 1954. Ainsi, une petite oeuvre indépendante fit bon an mal an un honnête parcours cinématographique dans l’esprit de ses spectateurs, éclipsant sur son passage quelques grosses productions d’alors.

Pourtant, The Litte Fugitive fut longtemps le secret le mieux gardé du cinéma. Durant plus de cinquante ans, on occulta volontiers son influence, le film disparaissant petit à petit des écrans pour ne plus être programmé. Il marque un tournant dans l’histoire cinématographique pour deux bonnes raisons : il est le premier film indépendant jamais réalisé et il a tout bonnement influencé la Nouvelle Vague française. D’ailleurs, François Truffaud saluera le film en ces termes : “Notre Nouvelle Vague n’aurait jamais eu lieu si le jeune Américain Morris Engel ne nous avait pas montré la voie de la production indépendante avec son beau film, Le Petit Fugitif.” Et il en va de même pour certains réalisateurs américains comme Martin Scorsese.

The Little Fugitive est un film sans acteurs, du moins sans acteurs professionnels, un film d’amateur dira même André Bazin dans les Cahiers du Cinéma. Il fut réalisé par trois journalistes : Ray Ashley, Morris Engels et Ruth Orkin. Ces trois-là réunirent leurs maigres économies (5 000 dollars !) pour commencer à filmer l’étrange histoire de ce petit garçon, Joey, qui s’enfuit à Coney Island, persuadé d’avoir tué son grand-frère d’un coup de carabine. Ces premières minutes de pellicules convainquirent et avec l’aide de quelques milliers de dollars en plus, ils purent terminer leur film.

Voilà pour l’histoire. Voilà pour le cadre.

Quel temps faisait-il le jour où j’ai vu pour la première fois The Little Fugitive ? Très franchement, je ne m’en rappelle plus. Ce dont je me souviens, en revanche, est m’être déplacé expressément au Quartier Latin, dans une de ces salles aujourd’hui disparues. Le film était à l’affiche pour trois séances, autant dire qu’il ne fallait pas louper la fenêtre de tir. Je me souviens de l’odeur légèrement rance de la salle. Une toute petite salle avec un écran aussi large que les écrans plasma de nos jours, des strapontins en guise de siège et la désagréable impression de devoir se plier pour s’asseoir. Je ne regrette pas le non-confort de ces salles. Néanmoins, je ne regrette pas la dépense de mes quelques francs d’alors pour voir ce film.

Suivre les tribulations de ce petit homme, qui, absorbé par le monde enchanteur de Coney Island, en oublie sa mère et son frère, est l’assurance d’entrer dans un cinéma de la vie, celui d’un enfant et d’évoquer sans jugement adulte son univers, ses frustrations, ses peurs et ses joies. La bouille de ce gamin, avec ses dents de devant manquantes, nous renvoie à nous-mêmes, lorsque gamins, nous collions aux basques de nos grands-frères qui, exaspérés de voir les morveux que nous étions, inventaient des raisons, plus ou moins brutales, pour nous expulser de leurs jeux. Au-delà des déambulations de Joey, je me suis retrouvé confronter aux rapports parfois conflictuels qui nous unissent à nos frères. Je comprenais ce petit gars, qui n’a que son frère pour jouer, je comprenais la frustration de Lennie de devoir s’occuper de son jeune frère, encore et encore, jeune pré-ado à qui l’on demande une responsabilité d’adulte et qui simule un accident de carabine pour se débarrasser de l’inopportun – un geste aux conséquences qui auraient pu être dramatiques.

Et ce sentiment est d’autant plus fort, que la technique de réalisation proche du documentaire photographique à la Life nous révèle des aspects de la vie américaine d’alors que nous n’aurions pas soupçonnés dans un cadre plus formaliste d’un film à gros budgets. Nos trois réalisateurs refusent absolument de juger les actes des deux garçons, de même ils ne jugent pas la mère qui doit partir en urgence et laisse ses deux petits livrés à eux-mêmes. La caméra se veut factuelle et réaliste, jusque dans les moindres détails. Car, même dans le monde merveilleux de Coney Island, lorsqu’on est petit et seul, on a aussi faim et soif, et Joey doit subvenir rapidement à ses besoins. Etrange et belle scène que celle de la plage. Joey y trouve refuge pour dormir et sous un soleil de plomb, il apprend comment subvenir à ses besoins en ramassant les bouteilles de coca et en les ramenant à la consigne. Le contraste est ici perturbant. On suit à hauteur de bonhomme, le ramassage méticuleux de Joey entre les corps allongés, on devine sa faim et sa soif et pourtant, il prend ça pour un jeu. Il sait que les quelques menus cents récupérés lui permettront de survivre, mais il finira par tout dépenser en faisant des tours de manège de poney. On oublie souvent qu’un enfant n’a pas les mêmes besoins qu’un adulte, sa soif de jeu (et de découvertes) étant immense et rarement rassasiée. Appliqué à un film traditionnel, le scénario n’aurait donné que le point de vue de l’adulte à ce sujet, oubliant que parce que l’enfance nous est devenue un monde étranger et impénétrable, il est parfois nécessaire de l’observer sous différents angles, pour mieux en saisir les contours flous.