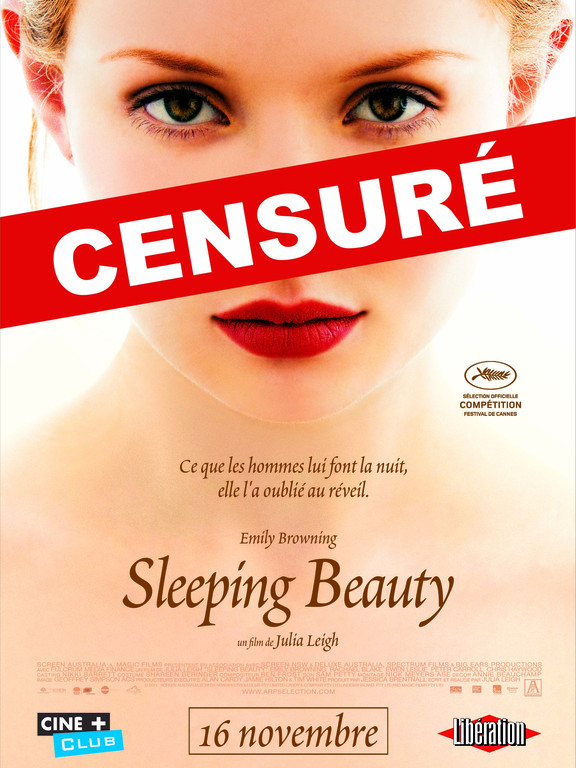

SLEEPING BEAUTY de Julia Leigh

Sortie le 16 novembre 2011 - durée : 1h41min

Le programme est on ne peut plus clair : pas de pénétration. Dans un échange un brin surréaliste, Lucy (Emily Browning) accepte un job des plus étranges. Lors de soirées privées, elle fera le service en petites tenues. Très vite, elle joue à la belle aux bois dormants (d’où son titre). Elle s’endort profondément et laisse son corps à des inconnus. A son réveil, elle ne se souvient de rien. Julia Leigh, portée par le soutien de Jane Campion, ambitionne de filmer le sexe frontalement. Son sujet aseptise pourtant jusqu’à l’assèchement. A vouloir prendre des gants d’auteure, Leigh confond subtilité et froideur théorique. Par un éclairage, au demeurant très subtil, Sleeping Beauty lisse les contours et rend la peau d’Emily Browning aussi douce que la soie.

Sauf que l’injonction à la non-pénétration n’a rien de superficielle. Elle illustre très bien le rejet total « d’entrer en profondeur » dans le sujet le plus fascinant. A savoir, comment lâcher le corps aux pulsions d’autrui sans égarer son âme avec. La bande-annonce vendait le film comme une sorte de Salo et les 120 jours de sodome. L’interdiction aux moins de 16 ans, transformée par les joies du marketing en « censure » (n’importe quoi !), a fini d’éveiller l’attention. Le choc n’a pas lieu, en dépit de sa citation à Pasolini lorsque des femmes se prosternent en avant, mettant en évidence leurs anus à peine dissimulés par leurs mains. Les scènes de groupe sont d’un effroyable ratage. Le dîner d’un glauque total ne perturbe pas. Il attire une curiosité un brin amusée. Lucy porte du blanc, vierge de toute expérience. Ses collègues arborent des tenues noires plus évocatrices. Le pubis ne dépasse qu’en étant quadrillé de lianes de sous-vêtements. Leigh ne veut aucunement exciter. Elle crée un décalage. Si l’effet ne prend pas, c’est bien le seul moment où cette ambivalence des mondes saute aux yeux.

Le principal défaut vient bien de l’erreur de caractérisation du personnage principal. Pour offrir un intérêt initial à son histoire, il aurait fallu que Lucy soit pleine de vie, en émancipation sociale possible. Dès lors, la voir livrer son corps décharné aurait constitué un trouble. Or, elle n’est qu’une étudiante dans sa bulle, sans vraie volonté ni avenir. Ses quelques passages en fac ne nous renseignent ni sur le sujet de ses études (des maths ?) ni sur ses amis (à peine deux sourires à une étudiante typée asiatique). Rien. Elle drague froidement des mecs dans un bar, se laisse embarquer la nuit. Ses colocataires la foutent dehors, preuve de ses soucis de communication. Elle n’est qu’un fantôme toujours habillé pareil, stoïque et sans entrain. Comme pour prendre de la hauteur, elle loue un appartement avec vue sur la ville. Sans rideau bien sûr, afin d’offrir des possibilités aux voyeurs. Rien de tout cela n’est bien réel. Serait-ce un songe ? Pas dit. La maîtresse de maison a bien précisé que le somnifère ne fait pas rêver. Nous sommes donc dans un monde réel aseptisé, à l’image de sa scène d’ouverture où une sonde médicale rentre dans sa gorge. La seule chose qui la pénétrera.

Signe de la propreté abusive pour un sujet crasseux : les tables du bar qu’elle nettoie sont déjà clean. A l’image aussi de la mise en scène. Leigh utilise souvent un cadre de situation pour ensuite zoomer sur son héroïne. Une manière d’évacuer le monde extérieur. Lucy focalise l’attention, elle, la belle qui ne sait pas dire « non ». Les rares fois où elle abandonne ce dispositif, la réalisatrice se contente de poser des cadres aux travellings sommaires, insuffisamment pernicieux pour donner une impression de voyeurisme. Une partie de la critique et du public avait rayé L’Apollonide sur sa prétendue vacuité. Or, Bonello en une scène en racontait déjà plus que Sleeping Beauty. L’une de ses prostituées se grimait en poupée de cire. Là, un client la manipulait en toute liberté. L’âme était là, posée sur une étagère. Le corps se laissait prendre. Puis, la femme retrouvait ses deux composantes, reprenait le cours de sa vie. Toute la fascination du film s’exerçait sur cet entremêlement corps/âme. Spleeping Beauty répudie le sexe sans fioriture en le noyant sous des discours abscons. Les seuls instants de vie surviennent en fin de parcours, lorsque la mort s’invite dans la danse. Lucy exprime enfin sa rage, ses tripes. Ce ne sont plus des larmes de crocodile, mais bien le for intérieur qui rugit en accord avec la crinière savamment féline de la belle.