Jérôme-David Suzat-Plessy : ce prénom et ce nom composés évoquent pour moi une sorte d’aristocratie artistique, le nom d’un domaine de province, dont Jérôme-David aurait été le seigneur, il y a longtemps, mais personne ne s’en souvient. Il a quelque chose de Debussy dans le regard, un nez de boxeur, la barbe et le front d’un poète du XIXème siècle. Il porte sur lui l’idéal de la marginalité, avec son air de gentilhomme et sa casquette d’ouvrier, l’histoire et l’intensité de la lutte des classes.

Il est né en 1967. Depuis, il ne fréquente le monde des trivialités adultes que par intermittences. Je devais le voir bientôt. Nous devions prendre un café, « à la terrasse du rêve » (ainsi qu’il le chante dans “Ma ville”), mais comme dans un cauchemar j’ai perdu l’adresse du rendez-vous, ou l’usage de mes jambes pour atteindre ce lieu. On ne s’est pas revus. Il a quitté Paris. Je ne sais pas où il se trouve. J’espère qu’il va bien.

Je l’ai rencontré il y a bientôt cinq ans dans feu le squat du Cercle Pan! qui se situait au 45, rue du Faubourg-du-Temple : Matthieu Diebler et Mathilde Tixier y organisaient de grand-messes d’avant-gardes, punk et psychédéliques, réunissant tout ce que Paris avait de freaks et d’idéalistes. Nous avons vite discuté. Il aime parler de philosophie. Moi j’aime comme il se tient, désinvolte, avec une sorte d’élégance situationniste, très sage et très rebelle, tout dans l’esprit de ses chemises boutonnées jusqu’au col et de ses costumes sombres de collégien.

De quoi il vit ? Je ne sais pas. De la sollicitude de quelques amis, de rêves de campagne à la ville, de leçons de piano. Il “étudie le deuil et la mélancolie”. Parfois, il me pose des questions, avec ce genre d’humilité qui intimide, sur Heidegger ou sur Adorno. Il aborde les concepts avec une précaution religieuse. Il a trop peur de les prendre en flagrant délit de mensonge. Alors il les admire de loin, depuis la poésie, qu’il a apprise sur des claviers de téléphone portable ou d’ordinateur, en écrivant des aphorismes par sms, des poèmes en prose sur un blog. Sur les réseaux sociaux, on voyait surgir des phrases, des fulgurances, sans ponctuation ni majuscules, des appels à l’aide, des déclarations de haine ou d’amour universels. Surtout, revenu d’un projet plus tonitruant et plus populaire, il s’est mis au début des années 2000 a écrire des chansons, sous le nom de Cheval Blanc. Et le blanc lui va bien, tout comme l’idée de cet animal échappé de l’enfance, venu de l’origine ou de la fin des temps, et qui poursuit sa course, peut-être absurde, vers un horizon incertain.

Je me souviens encore du concert épiphanique où je l’ai entendu pour la première fois : ce devait être en 2009. Il jouait seul, avec une jazzmaster et un gros ampli derrière lui. Je me souviens d’un son de lampes, vibrionnant. Il égrenait des accords de neuvième saturés, et il chantait, légèrement saoul. Je me souviens de cette chanson, « Isolement », écrite d’après un poème de Houellebecq, et sa coda intense : “Et la nuit n’est pas finie, et la nuit est en feu/ Où est le paradis ? Où sont passés les dieux ?” Le texte n’a rien de très neuf, il évoque Nerval. Mais la façon dont Cheval Blanc le chantait, dans ce mouvement légèrement ascendant des notes, c’était comme un chant d’espoir lesté de désespoir, qui ne peut pas aller trop haut sans mentir, et qui traîne, pour faire durer dans les mots cette nuit qui est bien en train de finir. J’y ai cru comme je croyais en Dieu enfant. Ces dieux désuets auraient paru en toc dans un tout autre contexte, mais dans l’ancienne salle de l’International, Cheval Blanc avait su les rendre réels.

Dans toutes ses chansons j’éprouve cette force, cette capacité à rendre la poésie frappante, à faire briller les traces de ces poèmes parnassiens qui pourraient paraître scolaires et adolescents, ailleurs, mais qui chez lui, passée entre ses bras, sa personne, sa fatigue, éclatent de vérité. Le romantisme noir des « Amants morts », les accents baudelairiens d’”Indolence », ne sont plus des clichés littéraires : ils se mettent à brûler. Quelques enregistrements sont disponibles, dans les deux volumes de The Art of Demo, Révélations et Révolutions, parus en 2010 chez Bruit Blanc. Ce sont des versions brutes, enregistrées en ville, dans une chambre mal isolée. Leur élan expressif et mélodique se donne sans artifice, avec ses heurts, ses accrocs, au fil d’une voix brisée et tendre. Pourvu qu’on s’y abandonne, il fait gagner des paradis.

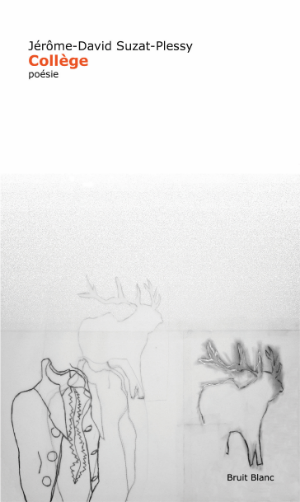

Reste que ces deux disques n’étaient qu’une antichambre, des maquettes préparatoires à un album qui devait sortir, mais qui jusqu’ici n’a pas encore vu le jour. Entretemps, Jérôme-David a sorti Collège, un recueil de poèmes, qui sont autant de textes possibles de ses chansons. Le titre joue sur l’idée de collage, mais le collège aussi lui va bien : c’est l’âge où s’ancre sa sensibilité propre, un âge où la pureté est vraiment désirée mais soudain difficile, où l’amour devient plus cruel.

Reste que ces deux disques n’étaient qu’une antichambre, des maquettes préparatoires à un album qui devait sortir, mais qui jusqu’ici n’a pas encore vu le jour. Entretemps, Jérôme-David a sorti Collège, un recueil de poèmes, qui sont autant de textes possibles de ses chansons. Le titre joue sur l’idée de collage, mais le collège aussi lui va bien : c’est l’âge où s’ancre sa sensibilité propre, un âge où la pureté est vraiment désirée mais soudain difficile, où l’amour devient plus cruel.

“Dans les bras d’un bébé

J’ai su que les dieux

priaient pour nous deux”

Jérôme-David croit aux êtres vulnérables et à la compassion des tout-puissants. Son art lui aussi a besoin d’attention. Il a déposé sur le net, derrière une porte virtuelle codée, trois ou quatre dizaines de chansons en sommeil. On peut tirer de cette caverne au moins deux albums essentiels. Dans le silence de cette tombe informatique, toute cette beauté attend le baiser de l’industrie ou de n’importe quel mécène éclairé, qui aurait l’argent et la force de la réveiller et de lui donner la vie publique qu’elle mérite. Avant qu’il ne soit trop tard, avant “la mort du monde”, écoute Cheval Blanc; il te parle. Et prends-le dans tes bras.