J’ai mis un moment à trouver quel humain pouvait se cacher derrière Boy, et même où l’humain pouvait se cacher dans Boy. Pourtant, je lui concède une justesse de ton sans pareille, une vision du monde dans lequel nous vivons on ne peut plus aigue. Je sais qu’il y a une forme de réalité derrière ce roman mais je la rejette. Je la rejette, violemment, physiquement. Tenir ce livre entre mes mains me donne une nausée tout sauf métaphorique. Et si mon corps dit non, mon esprit, lui, est attiré. Lire Boy a été un combat contre moi-même. À l’image de celui mené par ses personnages.

Car Boy, la jeune femme qui donne son nom au titre du livre, s’est enfermée dans le monde des romans inachevés de son père. Elle vit dans un jeu, une réalité virtuelle où les autres la déçoivent toujours. Joueuse dévouée corps et âme au scénario, elle s’épanouit en parallèle dans son travail de videuse d’un bar lesbien. Elle rend visite à ses amis, s’occupe de son père, survit dans une routine qui n’a rien de classique. De quoi en faire la cible idéale pour Bill, un hacker psychopathe.

C’est un monde glacé, en deux dimensions. Les descriptions relèvent du naturalisme et tout a un sens sobre, concret. Il y a les rues de Paris, les arrondissements, les décors qui prennent vie comme s’ils s’étaient imposés à l’auteur. Et puis il y a les bruits aussi, la musique. Les morceaux de musique ou les chansons omniprésentes qui donnent à la lecture comme des airs de playlist, un lien tangible vers le réel. Pour compléter ce tableau sensoriel et définitivement étouffer le lecteur dans des références qu’il connaît et qui viennent à lui sans qu’il le veuille, l’auteur dresse aussi une playlist olfactive complète. Les personnages ont une odeur, un parfum qui en dit long sur leurs désirs et leurs personnalités. Dans le monde de Boy, on s’épanche peu, mais les stimuli visuels, auditifs et olfactifs font figure de dialogue. Chaque personnalité contamine l’action avec ce qu’il produit comme son et comme odeur, et dans cet amas sur-personnifié, Boy se révèle encore plus neutre, plus étouffée, comme une page blanche.

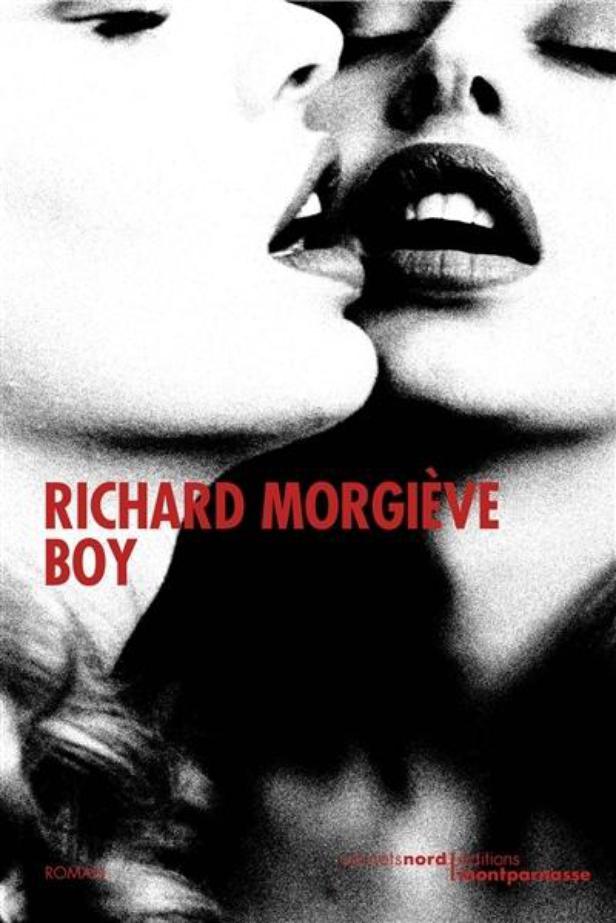

Il y a aussi les autres sensations. Des sensations simples, évidentes, quotidiennes mais qui dérangent pourtant. Le goût du lait sur la langue de Boy, les lèvres rouges graissées par le rouge à lèvres bon marché et choisi au hasard dans un Monoprix de l’Est parisien, la lumière maladive de l’écran d’ordinateur, le bruit des bus. Il y a les sensations écrites et celles qui s’imposent d’elles-mêmes : l’odeur des toilettes du bar, la lumière de la rue quand Boy sort de chez elle, le corps sec qui ne ressent plus la douleur d’être bandé, le poids du portable qui reçoit les SMS de Franz.

Les scènes s’enchaînent, un peu artificielles comme dans un jeu vidéo. Mais Boy, aussi unique soit-elle, est au centre d’une réalité palpable, étrange. Sa réalité, Paris, son sexe, ses relations ont les contours flous d’une trop grande définition, comme un extrême gros plan qui révèlerait une montagne de pixels. Et la violence froide de ces pixels.

Tout est réel et tout fait peur. Le lait et le sang qui coulent, le désir sexuel qui s’impose n’importe où et n’importe quand, l’obscénité permanente des pensées, et les relations filiales perverties. Boy est forte mais Boy est perdue. Elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas qui elle veut, elle pleure son père disparu qui lui donnait une raison de vivre, mais la vie lui a appris à ne pas être nostalgique.

Le roman lui-même n’est pas nostalgique. La réalité est ce qu’elle est, c’est tout. Richard Morgiève, autodidacte furieux et déjà auteur d’une grosse vingtaine de romans, met en place tout un langage spécifique pour en transcrire les moindres aspérités. Son histoire prend la forme d’un thriller noir, très noir, parce que c’est le reflet du fantasme collectif de la société hyper sexuée et hyper violente ; mais il y a aussi de la douceur et de la poésie dans ses mots. Il y a de la douceur chez la femme du placard, dans le désir de Boy. Il y a du regret dans les notes de musique désincarnée. Il reste encore Boy et des sentiments nobles, tout n’est pas encore perdu.