Il y a des artistes qui sont tellement adaptés à leur contexte qu’on a du mal à réaliser leur impact sur leur époque, si l’on ne l’a pas vécue. Blue Öyster Cult est de ceux-là. Inconnu de ceux qui n’ont pas été adolescents dans la première moitié des années 70, sauf à être fan de metal. Ou méconnu, uniquement à travers “(Don’t Fear) The Reaper”, l’unique tube du groupe, régulièrement joué sur les ondes des radios vouées à la nostalgie et au classic rock.

Un tube dont l’enregistrement a été parodié dans l’un des sketchs les plus populaires du show télé satirique Saturday Night Live, où Christopher Walken campait un producteur exigeant du groupe “more cowbell” (plus de cloche), et Will Ferrell un percussionniste en total ego trip.

Il n’empêche. Avant de devenir sujet à plaisanterie, Blue Öyster Cult – ou BÖC pour les intimes –, le temps de ses trois premiers albums, a tenu un rôle crucial de passeur, en faisant muter les rêves psychédéliques des hippies des sixties en cauchemars définissant ce que serait l’esthétique seventies. À la fois outsiders de la scène new-yorkaise, en étant basés à Long Island, dans les lointains faubourgs bourgeois de la Grosse Pomme, et insiders par leurs connexions, ils ont formé le chaînon manquant banlieusard et teinté de metal entre le Velvet Underground et les débuts de la scène punk de Manhattan, parallèlement aux New York Dolls ou à Suicide downtown.

D’ailleurs, nul à l’époque ne s’étonne de voir BÖC partager la couverture du n° 1 de Sniffin’ Glue, le tout premier fanzine punk anglais, avec les Ramones, en 1976, ou de les retrouver dans les colonnes de Punk Magazine, la bible irrévérencieuse de la scène underground de Manhattan. Et, parmi leurs fans, on compte(ra) nombre des figures du rock alternatif US, de Thurston Moore (Sonic Youth) à Robert Pollard (Guided By Voices), en passant par Mike Watt (Minutemen, fIREHOSE, Stooges), qui les prennent toujours en référence. Ou, plus près de nous Daniel Darc, qui n’aura jamais jusqu’à sa mort manqué une occasion de les citer parmi ses héros, entre Elvis Presley et Gene Vincent. Sans parler d’écrivains comme Maurice G. Dantec et Stephen King.

Et ce n’est pas par hasard si ces New-Yorkais captent l’attention et l’imagination des adolescents en quête de frissons et d’électricité, dans un début de décennie un peu morne où ils ont l’impression d’arriver après la fête. Le groupe fait tout pour cela. Non seulement les cinq musiciens, mais aussi et surtout leur manager, producteur, démiurge et éminence grise, Sandy Pearlman.

Pearlman n’a rien du classique impresario à gros cigare. Étudiant en littérature, en sociologie et en anthropologie à l’université de Stony Brook, à Long Island, il est aussi poète à ses heures et compte parmi les tout premiers critiques de rock américain, collaborant à la revue Crawdaddy!, fondée dès 1966 par Paul Williams, avec son condisciple et ami Richard Meltzer, tout en organisant les concerts pour l’union des étudiants, dont il s’est fait élire président. Non sans bonheur, puisqu’il y attire Jimi Hendrix, Janis Joplin ou le Grateful Dead.

Dans une maison jouxtant le campus vit en communauté un groupe au personnel fluctuant, qui finit par prendre le nom de Soft White Underbelly, puis de Stalk-Forrest Group. Dans la meilleure tradition hippie, ses musiciens fument beaucoup d’herbe et jamment à longueur de journée. Sans grandes perspectives, ils laissent volontiers Pearlman prendre en main leurs affaires, et Meltzer leur écrire des textes, à défaut de prendre le micro – ses essais sont trop catastrophiques. Imprégnés par le son West Coast de Love, Quicksilver Messenger Service, Spirit ou des Byrds, ils enregistrent l’équivalent de deux albums pour Elektra, qui se dégonfle (le second finira par sortir chez Rhino Handmade en 2001).

Lorsque Pearlman, en 1971, apprend que Columbia recherche une réponse américaine à Black Sabbath, il propose un pacte quasi faustien à ses poulains : prendre un virage metal. Pearlman a une vraie vision de ce que doit devenir le groupe. Un concept. Sous sa direction, BÖC va délibérément cultiver une image aussi forte que nimbée de mystère et d’ésotérisme. Le tréma gratuit sur le O – qui sera imité jusqu’au cliché par Motörhead, Mötley Crüe, ou les parodistes de Spinal Tap – donne une connotation germanique et sulfureuse. Le logo adopté, dérivé du symbole astronomique de Chronos ou Saturne, associe la croix et la faux. Saturne, en alchimie, est justement associé au plomb, métal lourd – heavy metal, c’est cela… Et, puisqu’il ne compte pas en ses rangs de sex symbol évident façon Robert Plant (les cinq musiciens ont du mal à atteindre les 160 cm sur la pointe des pieds), le groupe opte pour une solution alternative et reprend à son compte l’imagerie biker, cuir noir et lunettes assorties, en mettant en évidence Eric Bloom, le chanteur barbu, pour le côté sombre, et Donald “Buck Dharma” Roeser, le guitariste soliste, en costume ou en jumpsuit blanc, pour le contraste.

Le logo adopté, dérivé du symbole astronomique de Chronos ou Saturne, associe la croix et la faux. Saturne, en alchimie, est justement associé au plomb, métal lourd – heavy metal, c’est cela… Et, puisqu’il ne compte pas en ses rangs de sex symbol évident façon Robert Plant (les cinq musiciens ont du mal à atteindre les 160 cm sur la pointe des pieds), le groupe opte pour une solution alternative et reprend à son compte l’imagerie biker, cuir noir et lunettes assorties, en mettant en évidence Eric Bloom, le chanteur barbu, pour le côté sombre, et Donald “Buck Dharma” Roeser, le guitariste soliste, en costume ou en jumpsuit blanc, pour le contraste.

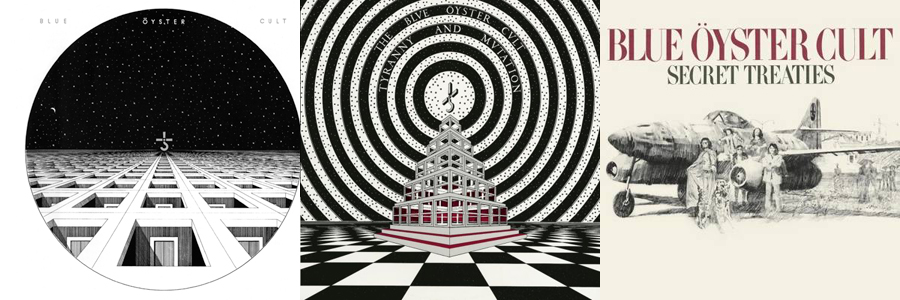

Mais, tout au long de ses trois premiers albums, également connus sous le nom de trilogie noir et blanc, de 1972 à 1974, c’est bien du côté obscur de la force que BÖC se situe. Quelque part entre Philip K. Dick, J.G. Ballard, H.P. Lovecraft, l’ultraviolence d’Orange mécanique (le film est sorti en 1971) et les collections de livres de poche ésotériques. Le nom du groupe même, la secte de l’huître bleue, qui donne son titre au premier album, puis Tyranny and Mutation (1973) et Secret Treaties (1974), ainsi que leurs pochettes, et ses thèmes fétiches, naviguent entre la dystopie, le conspirationnisme, l’ufologie, le grotesque, le sadomasochisme, les drogues dures, le vaudou, le jeu avec les symboles nazis, non sans une dose calculée de provocation.

Rien que les trois premières chansons de l’album initial se déploient comme un programme : “Transmaniacon MC” revient sur Altamont, l’anti-Woodstock apocalyptique des Rolling Stones, dernier clou symbolique refermant le cercueil des utopies des années 60. Et c’est le point de vue des Hell’s Angels, engagés comme service d’ordre et se livrant à des débordements de violence – « We’re pain, we’re steel, a plot of knives » – qu’adopte le groupe ; “I’m On The Lamb (But I Ain’t No Sheep)” se délecte des “exploits” des membres les plus cuir de la police montée canadienne ; “Last Days Of May”, enfin, relate tout en légèreté l’histoire d’un petit deal de drogue entre amis qui se finit en bain de sang. Et l’on pourrait s’amuser à continuer l’énumération de titres qui frappent l’imagination : “Dominance And Submission”, “She’s As Beautiful As A Foot”, “7 Screaming Diz-Busters”, “Harvester Of Eyes”, “Mistress Of The Salmon Salt (Quicklime Girl)”, “Subhuman”, “Flaming Telepaths”.

L’imagination de l’auditeur est d’autant plus sollicitée que les thèmes sont presque toujours abordés de biais, codés. Pearlman, lorsqu’ils ne signe pas lui même des textes d’autant plus hermétiques qu’ils sont souvent extraits d’un cycle de poèmes inédits, fait souvent appel à ses amis journalistes et poètes de Creem ou Rolling Stone. Des gens comme Richard Meltzer, toujours, l’un des premiers enfants terribles parmi les rock critics, avec Nick Tosches et Lester Bangs. Ou une certaine Patti Smith, qui vit alors avec Allen Lanier, l’organiste et guitariste rythmique…

Cela vaut à Blue Öyster Cult de se voir coller l’étiquette de “groupe de heavy metal pour intellectuels”. Voire de groupe de “heavy metal pour ceux qui n’aiment pas le heavy metal”. Ce qui n’est pas entièrement faux. Si, comme disait Baudelaire (avant Kayser Söze dans Usual Suspects), « la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas », alors celle de BÖC est de faire mine de s’inscrire dans ce style sans vraiment l’adopter.Au moins en studio, et sous la houlette de Sandy Pearlman et son acolyte Murray Krugman, qui veillent au grain. Certes, on retrouve dans la trilogie noir et blanc quelques chansons aux riffs martelés, de “Cities On Flame With Rock And Roll”, ouvertement inspiré de Black Sabbath (mais aussi de King Crimson sur le dernier break) à “Dominance And Submission”, en passant par “The Red And The Black”. Mais même là, les musiciens ne misent pas sur la distorsion et la lourdeur, préférant jouer sur l’effet de surprise, les breaks inattendus, les ponts diversifiés, de brefs solos exécutés au scalpel plutôt que sur de pesantes démonstrations. En rupture avec les clichés du genre, Eric Bloom ne hurle pas, il se montre délibérément insinuant, menaçant, sarcastique. Et BÖC ne s’est pas coupé de ses racines, jamais très loin du rock de Chuck Berry (“ME262”, “O.D.’d On Life Itself”) ou de son cher psychédélisme (l’orientalisant “She’s As Beautiful As A Foot”, “Wings Wetted Down”). Lorsqu’il ne se fait pas baroque (“Flaming Telepaths”), lyrique (“Astronomy”), ou se mette à swinguer carrément (“Before The Kiss, A Redcap”et son pont jazzy). Au risque de dérouter. Le revers de la médaille lorsque l’on fonctionne comme un collectif, qui outre l’apport extérieur des paroliers, compte en son sein pas moins de quatre compositeurs principaux – Bloom et Roeser, mais aussi les frères Bouchard, Albert, le batteur, très prolifique, et Joseph, le bassiste –, chacun s’installant à l’occasion au micro.

Deux approches seront d’ailleurs essayées pour gérer au mieux cette multiplicité de styles, après le saupoudrage un peu hasardeux mais non dénué de charme du premier album : Tyranny And Mutation appuie sur le fléau de la balance sur la première face, dite noire, pour mieux renouer avec le côté le plus fantasque du groupe sur la seconde, dite rouge (oui, les faces d’album avaient leur importance, et même leur personnalité) ; alors que Secret Treaties constitue l’apogée du groupe, en travaillant non seulement la couleur de chaque chanson, mais aussi leur enchaînement, particulièrement sophistiqué et sans temps mort, à l’exemple de la boîte à musique incongrue faisant la jonction entre “Harvester Of Eyes” et “Flaming Telepaths”.

Sur scène, c’est une autre histoire : là, BÖC joue plus délibérément la carte metal, en instituant d’invariables rituels. Bloom et Roeser croisent leurs manches de guitare, façon bretteurs, en un geste théâtral, un peu comme un équivalent du pasteur Mitchum dans La Nuit du chasseur mettant en scène la lutte de l’amour et de la haine avec ses phalanges tatouées. Et, en point d’orgue, les cinq membres du groupe empoignent une guitare pour tisser des solos entrecroisés.

Pourtant, On Your Feet Or On Your Knees, le double live – l’arme absolue à l’époque pour faire sortir de l’ombre les artistes de série B, cf. Kiss, Peter Frampton ou Bob Seger – qui devrait couronner la période noir et blanc, tombe à plat, et ne parvient pas à faire de BÖC davantage qu’un groupe culte, justement.

Du coup, le groupe changera d’approche, en cherchant plus délibérément le succès, entre tentatives plus pop et crispations metal. Sans totalement démériter, en continuant à multiplier les collaborations avec des auteurs extérieurs, comme les écrivains Jim Carroll, Michael Moorcock ou John Shirley. Mais en ressemblant presque parfois à Spinal Tap, avec un personnel qui s’effiloche, des procès entre ex-membres, et un public qui se réduit comme peau de chagrin.

Peu importe… L’espace de quelques années, Blue Öyster Cult aura su, en suivant une voie unique, mener à bien l’œuvre au noir, la première partie du grand œuvre alchimique qui permet de transformer le plomb en or.