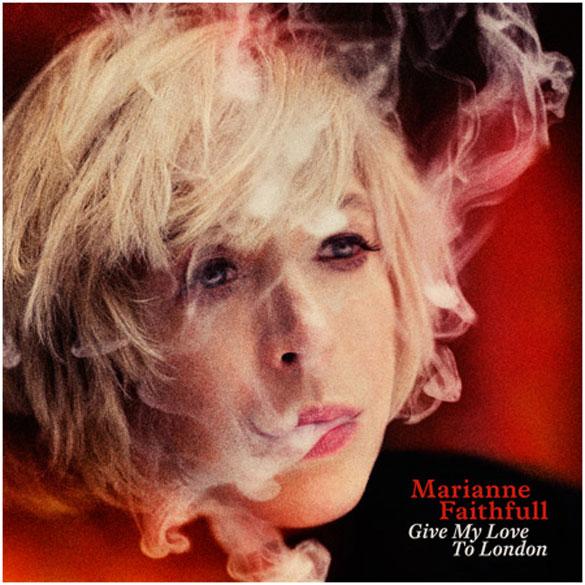

Marianne Faithfull, Give my love to London

C’est quoi un monstre sacré ?

A Londres, New York, Los Angeles, le nom de Marianne Faithfull fait pétiller les pupilles et met de la tension dans l’air.

En France, où l’on s’ébat dans de nombreuses traditions musicales, tous les monarques du rock n’ont pas connu l’heure de gloire. Alice Cooper, Emmylou Harris, Peter Green… ou encore Marianne Faithfull, doivent choisir soigneusement la taille des salles où ils se produisent.

On s’inquiète parfois pour nos artistes étendards, lorsque Neil Young sort un album insipide, ou que Mc Cartney joue petit bras. Ce fut le cas pour Easy comme, easy go de Marianne Faithfull, une série de reprises maîtrisées mais un peu sages, assez pour trouver leur place dans un live mais pas assez pour justifier l’achat d’un disque.

Faithfull est pourtant seule en son genre. Moins moderniste et aventureuse que David Bowie, moins obsessionnelle de son propre style que Neil Young, sa trajectoire diffère de ces monstres avec qui elle n’a qu’un an d’écart. Beaucoup, comme moi, considèrent Broken English (1979) comme un des plus grands disques de l’histoire. Son plus avant-gardiste, flippant et suintant le musc. Mais ce joyau est une anomalie.

Marianne, c’est l’inspiratrice de Sister morphine, comme on le lit dans les bonnes histoires du rock. Marianne, c’est la Dora Maar du swinging London des années 60, à la fois muse, fantasme incendiaire, et artiste à part entière. Durer, c’est le plus difficile. Patti Smith y parvient, avec de grands détours dans la poésie scandée, le spoken word. Marianne Faithfull dure, elle aussi, Give my love to London est son vingt-troisième long, dont seulement deux live. Cinquante ans de carrière. Qui dit mieux ? Aretha Franklin, peut-être, mais sinon, personne.

Marianne Faithfull, comme son nom l’indique, est une fidèle. Le blues est le fil conducteur de sa discographie. Ecoutez son disque de 1999, dont le morceau-titre, Vagabond ways, est un bijou intemporel. Du blues. Ecoutez l’album du mitan de son existence, Rich kid blues (1985), recueil de chutes de studio dont n’importe qui aurait fait des singles. Encore du blues, et sur un mode indémodable. Plus récemment, la grande Marianne a publié son autobiographie, mélange d’humour et de sincérité, donné son onction à Cat Power, monté les marches de Cannes, et tutoyé (en anglais, elle n’a pas de mérite) les nouvelles légendes indé. L’autre partie de sa carrière, dont Broken English est l’acmé, est plus électronique, plus groovy parfois aussi, et moins marquante. On en réentend des accents sur la production de certains albums des années 80, mais toujours mâtinés de blues. En 2002, pour renouer plus franchement avec l’électro, elle enregistre paradoxalement avec Beck, Etienne Daho, Edith Fambuena, Blur, Pulp. Mais aussitôt c’est le retour aux basiques en 2005, son album éminemment classieux Before the poison est forgé avec PJ Harvey et Nick Cave. Indémodable.

Ajoutez à cela que dans chaque film où elle met le pied (autant que de disques), Marianne Faithfull habite son rôle et lui donne de la vérité. Non ce n’est pas une déesse, et depuis longtemps elle n’a plus besoin d’être un fantasme sexuel pour impressionner et être chérie. C’est juste une sacrée artiste, qui se plante encore moins souvent que les autres.

En 2014, comme d’habitude il suffit à Marianne de décrocher son téléphone pour qu’on lui dise oui. Nouvelle avalanche de noms qui claquent. à la production, du lourd, du gros calibre, rien moins que Flood, l’artisan de la moitié de la discothèque idéale des 30 dernières années, secondé par un autre ténor, Dimitri Tikovoï. On trouve encore quelques jeunes à la composition, Ed Harcourt, Anna Calvi. La liste est interminable, Mick Jones, Brian Eno pour des choeurs, et à la guitare le troisième homme de Portishead, Adrian Utley. Ce n’est plus un défilé, c’est une anthologie. La même année où Pink Floyd brise le silence, c’est à Faithfull que Roger Waters écrit un morceau inédit, Sparrows will sing.

Comme au cinéma, les casting pléthorique donnent souvent des résultats un peu trop sages, le tout manque d’aspérité et de morceaux de bravoure. Ici, on s’interroge encore, les ingrédients sont réunis pour un disque si exceptionnel qu’on peine à se satisfaire d’un excellent album. Gamins dans le magasin de bonbons, ingrats, on aimerait encore mieux. Et puis maintenant qu’elle a fait connaissance, et qu’elle nous fait franchement plaisir, on se reprend à rêver. Avec Flood et Utley, elle est prête à présent pour donner enfin à son Broken English sa véritable suite, pour ses 70 ans, après les tentatives de 1995 et 2002. Elle n’a plus l’âge de calculer les risques, et on doute qu’elle l’ait jamais fait.

En vrai monstre sacré.

– Une interview en anglais dans Vogue