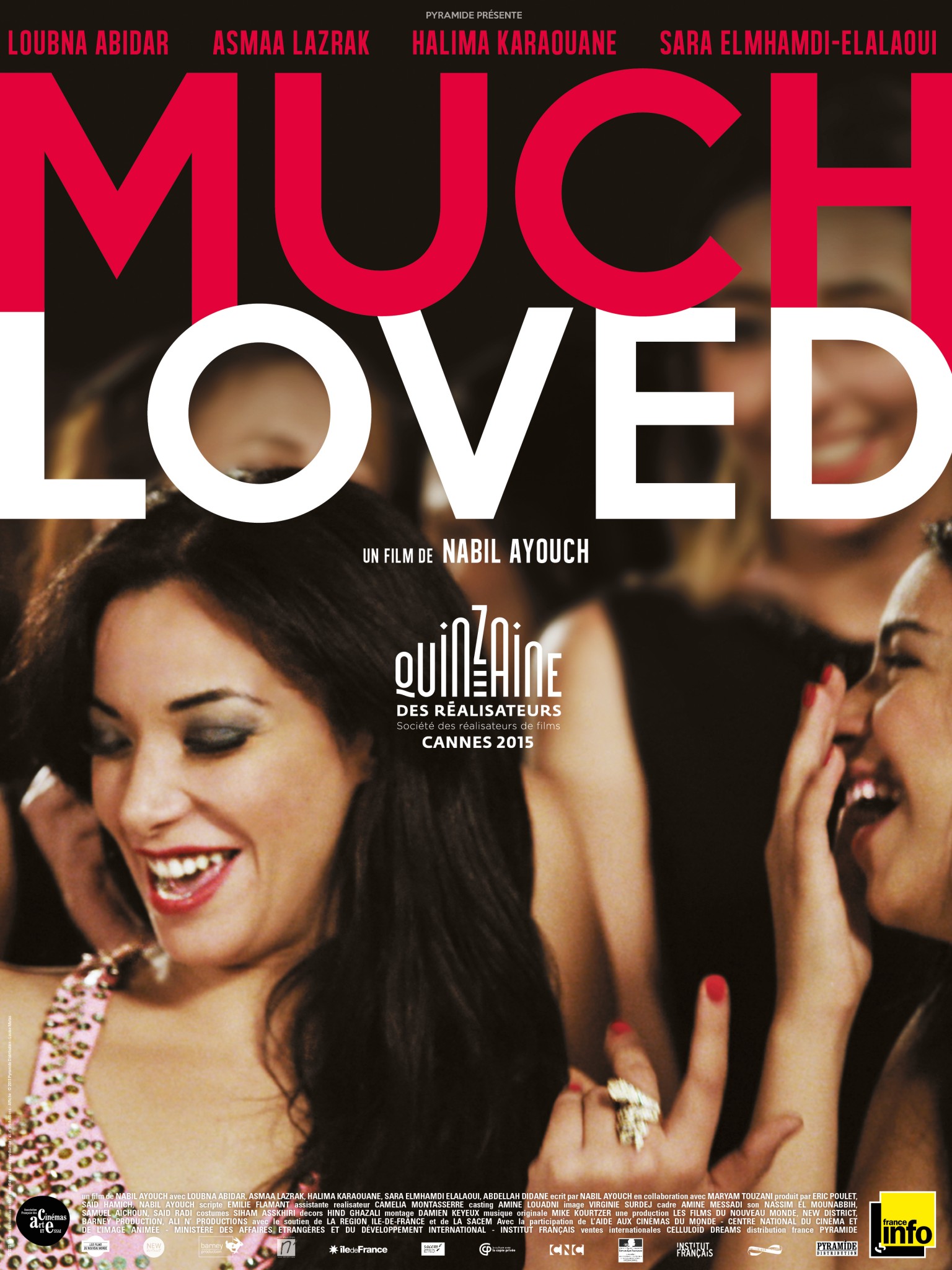

Much loved a beaucoup fait parler de lui entre sa présentation à Cannes (à la Quinzaine des Réalisateurs) et sa sortie en salles – en France, puisqu’au Maroc le film est malheureusement mais évidemment censuré. Ce qui n’a pas dû surprendre outre mesure le réalisateur Nabil Ayouch et ses comédiennes, qui ont composé ensemble une œuvre de rébellion frontale contre l’enfer feutré qu’est devenu le Maroc pour ses habitants, les femmes et les enfants d’abord. Much loved refuse d’être un film résistant précaire de plus, cantonné à opposer aux brutalités du régime en place des escarmouches (trop) discrètes, lancées furtivement à travers les interstices du récit. Ici la dénonciation est frontale et crue, plaçant le long-métrage d’Ayouch haut dans la liste des films durs à regarder et dont tel est précisément le but. Le cinéaste n’a peur ni du sujet qu’il aborde, ni des puissances qu’il dérange, ni du déplaisir qu’il prescrit à ses spectateurs. Il n’a pas peur car sa colère est bien plus forte, face au tableau formé par ce qu’il voit et entend dans son pays.

Les maux du Maroc de Much loved se condensent en une phrase, lâchée par l’une des héroïnes prostituées à un client saoudien : « Le pétrole du Maroc, c’est nous ». À défaut d’autres ressources pareillement monnayables, et parce chaque pays est jugé par le reste du monde à l’aune des monnaies d’échange qu’il détient, le Maroc met en vente les corps et les sexes de sa population. Seule vaut la loi de l’offre et de la demande, ce qui fait du pays un marché parfaitement dérégulé où les riches étrangers, d’Europe et du Moyen-Orient, peuvent se servir au rayon de leur choix, hétérosexualité, homosexualité, femmes enceintes, travestis… et même pédophilie, sans plus de soucis que pour les autres. Un rêve pour les consommateurs, qui ne se font pas prier pour en profiter, et un cauchemar pour ceux qui se voient rétrogradés en produits de consommation. L’intelligence et la force du film d’Ayouch tiennent au fait qu’il regarde la prostitution au-delà de sa seule expression concrète (les actes sexuels), afin de décrire comment sa pratique généralisée et sauvage ronge le pays de l’intérieur, détruisant tous les liens sociaux et remplaçant la structure saine de la communauté par la sienne, morbide – à l’image de ses arbres parasites qui colonisent d’autres arbres et les tuent à petit feu en se nourrissant de leur activité.

En filmant moins les scènes de sexe que leurs à-côtés dégradants (l’obligation tacite de tout accepter tant que la prestation est payée), despotiques (l’absence de recours ou d’échappatoires), violents (les coups et blessures), Ayouch évite le piège de faire de nous des voyeurs, profiteurs passifs du système. Il nous désigne au contraire comme témoins de l’étendue de la faillite humaine du pays. Lever tous les obstacles à la mise à disposition tarifée des corps des êtres d’une part, et imposer une chape de plomb à la pratique consentante du sexe d’autre part, a inévitablement un effet ravageur sur les esprits. Much loved montre comment l’idée même d’un rapport sexuel gratuit, mû par un simple désir mutuel, s’efface ; et comment, à l’inverse, tout le monde, dans toutes les strates de la société, a intégré le fait d’être un potentiel vendeur (les femmes et enfants à la rue n’ont qu’à s’offrir pour récupérer de quoi manger) ou acheteur – pour les riches avec de l’argent, pour les pauvres en ayant un moyen de pression forçant l’autre à se laisser dénuder.

Dans ce monde où la prostitution a insidieusement suppléé toute autre forme de sexe, et l’avilissement toute autre forme de relation humaine, Ayouch a la belle idée de conférer aux prostituées « officielles » et établies la faculté et la sensibilité propres à reconstituer autour d’elles une société différente, apaisée. Entre ses douloureuses séquences d’humiliation par plus nanti que soi, Much loved ouvre des parenthèses qui nous laissent respirer avec ses héroïnes, lorsqu’elles brisent la chaîne de cruauté en prenant soin de plus désespérés et démunis qu’elles. Le temps d’un repas ou de manière plus durable, Noha, Soukaina et Randa créent une bulle, un havre de paix où les biens de consommations redeviennent des individus humains et traités comme tels. Où ils peuvent être eux-mêmes, s’affirmer, s’engueuler ; où tous sont, temporairement mais inaliénablement, libres et égaux en droits.