« On ne peut pas aller dans un endroit où un million de gens ont été tués, où les tueurs sont au pouvoir, faire un film sur les atrocités qui ont été commises, et rester propre. »

Joshua Oppenheimer était parti en Indonésie pour recueillir les témoignages de victimes d’un massacre de grande ampleur ayant eu lieu quarante ans plus tôt. Sur place, il découvre que les anciens tortionnaires sont considérés comme des héros de l’histoire nationale et fanfaronnent à propos de leurs crimes. Il leur propose alors de tourner leur propre film pour représenter ça. Les joyeux papis se replongent donc dans leurs souvenirs de jeunesse : « On tuait pour ainsi dire dans l’allégresse », racontent-ils entre deux pas de danse. Ils arpentent les lieux des massacres, reconstituent les scènes de crimes, évoquent le bon vieux temps.

Très vite, on se croirait propulsés dans une uchronie, un monde dans lequel le syntagme « Droits de l’homme » a autant de sens qu’une anagramme générée aléatoirement sur Internet. Un système politique de la loi du plus fort, où aucune valeur de justice ou de respect de la personne n’existe – même pas comme une hypocrite référence langagière. Les vainqueurs sont en roue libre, d’une arrogance sans limite : c’est comme ça depuis quarante ans et ça n’est pas près de changer.

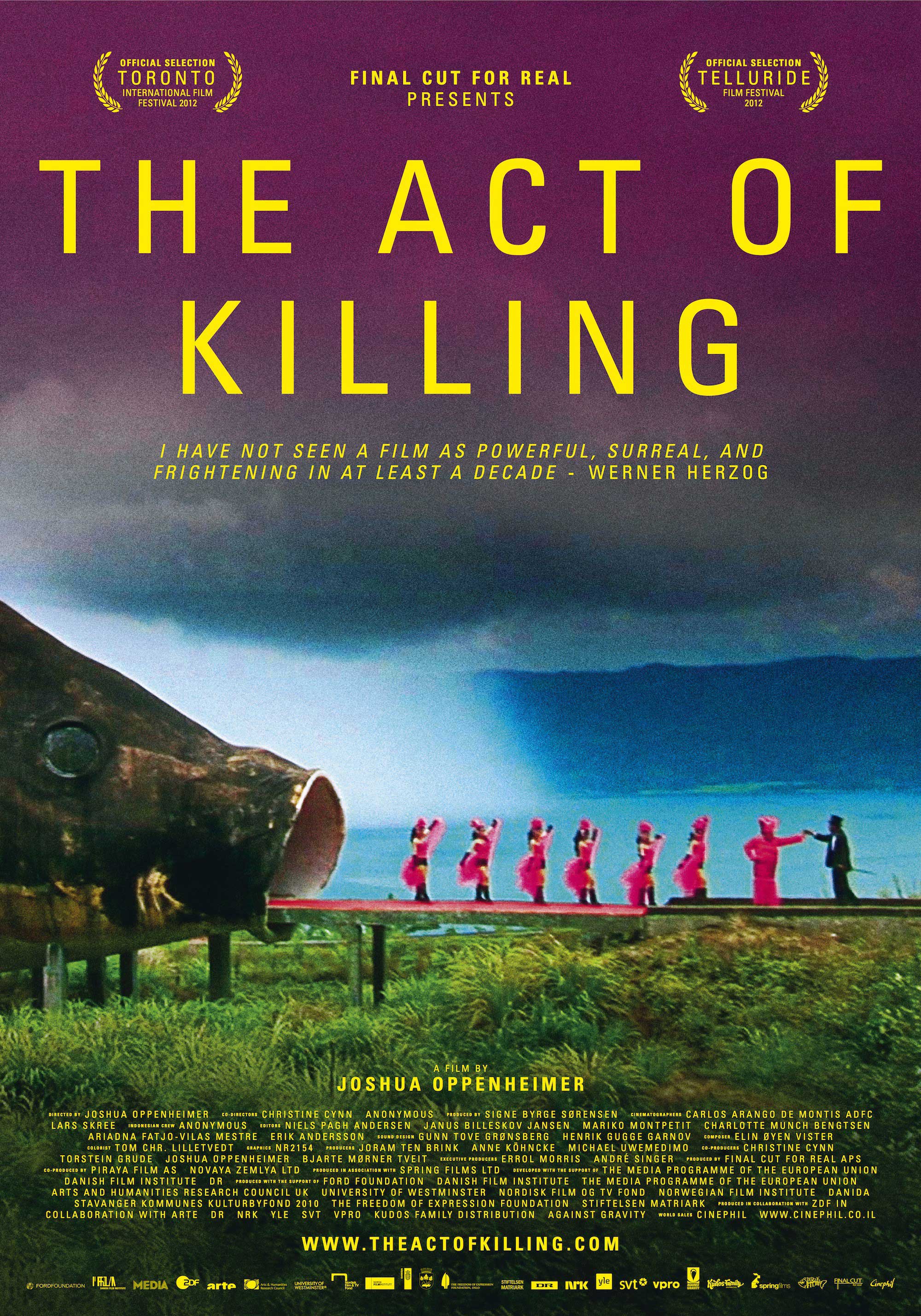

Fans de cinéma, ces hommes sont d’abord fiers d’être les héros d’un film qu’ils imaginent à leur gloire, montrant ce qu’ils ont fait pour servir leur pays. Ils vont donc parler, parler, parler et commencer, tout doucement, à se questionner sur leur discours et la manière dont ils veulent se représenter. À l’aide de pastiches de toutes sortes de films de genre, jusqu’aux fantaisies les plus kitschs, ils rejouent leurs crimes dans tous les décors, en incarnent tous les rôles. Répétition, variation du dispositif, entêtement. Ad nauseam.

Je ne sais même pas par où commencer tant chaque scène est hallucinante :

- cette salle où, déguisés en cowboys d’opérette, les anciens tueurs entonnent gaiement des vieilles chansons, assis sur une table sous laquelle, expliquent-ils, les corps des victimes étaient écrasés pendant qu’ils chantaient.

- cette séquence où, après les discours des dignitaires du pays vantant les gangsters, la violence et l’illégalisme, on peut en voir l’application concrète dans la vie quotidienne : se promenant sur un marché chinois, les membres des Pancasila [une milice paramilitaire] rackettent les marchands avec force menaces et humiliations, sous l’œil ébahi de la caméra.

- cette scène onirique, écrite par les tueurs/apprentis cinéastes, où le fantôme de l’une des victimes décerne une médaille à son assassin sur fond de cascade féerique.

- ce dialogue qui a lieu sur le plateau télé d’un talk show : « – Le général a eu cette idée : si on exterminait les communistes ? Les jeunesses Pancasila étaient au coeur de l’extermination. – On applaudit bien fort les jeunesses Pancasila pour leur vision du futur ! »

- ces moments où on ne sait plus si c’est du jeu ou si le dispositif dérape : quand les enfants pleurent à la fin d’une scène de destruction d’un village, quand une femme s’effondre pendant le tournage, ou quand le fils d’une victime supplie les acteurs de l’épargner. Au milieu de tout cet attirail, des décors de carton-pâte et des costumes grotesques, on atteint une vérité. Mais c’est aussi le moment où le spectateur s’arrête, désolé, et peut se demander à propos de la démarche du cinéaste : qu’a-t-il fait ? Quand le signifiant et le signifié correspondent exactement, alors le jeu n’est plus du jeu, et la tension est insupportable.

C’est précisément sur cette ligne de crête incroyablement périlleuse qu’avance Oppenheimer, questionnant ce que peut le cinéma parmi tant d’horreur et d’oubli. En passant par la parole des bourreaux, il développe une figure d’ironie très fragile : le discours tenu par les tueurs doit se discréditer de lui-même tant son atrocité saute aux yeux. Le cinéaste accompagne ainsi ces prises de parole en pariant sur le fait que la dissonance créée entre leurs propos et un certain bon sens fera naturellement éclater ce discours de l’intérieur. Mais pour que l’ironie marche, il faut un contexte commun, des valeurs communes ; cela présuppose que les spectateurs sauront saisir l’impropriété des énoncés. D’ailleurs, dans le film, rien n’est jamais souligné, le montage reste sobre, et ce n’est qu’en ayant confiance dans l’évidence de nos valeurs communes (comme le simple respect de la dignité humaine) que le cinéaste peut miser sur cette ironie. Et ainsi faire ressortir l’absence vertigineuse de ces valeurs chez les gens qu’il filme. Mais le pari est incroyablement anxiogène – car, pour cela, il doit feindre d’épouser leur discours –, au point qu’il est difficile de regarder le film d’une traite. La nausée guette au détour de beaucoup de plans, toute une variation de malaises et de moments effarants. Personnellement, j’ai rarement vu un documentaire qui en demande autant à ses spectateurs.

En braquant une caméra sur un angle mort de la mémoire traumatique du pays, il propose aussi à ses personnages une expérimentation digne d’une thérapie de groupe et des méthodes du psychodrame, pour réactiver la mémoire du sang, la mémoire d’un crime contre l’humanité. Refaire les gestes, encore et encore, pour finir par ébranler les certitudes des vainqueurs. En leur faisant regarder les scènes qu’ils ont tournées, Oppenheimer leur met littéralement leurs actes sous les yeux : mais regardez ce que vous dites, regardez ce que vous faites ! J’ai l’impression, aussi, que la mise en abyme pourrait se multiplier, et les plans s’encastrer comme des poupées gigognes, tant même ces scènes où ils se regardent devraient être regardées. La première fois qu’Anwar Congo, personnage principal et ancien tortionnaire, visionne les images du tournage, il commente sa tenue en badinant : « Je n’aurais jamais porté un pantalon blanc pour faire ça » ; à l’écran, il est en train de mimer l’ingénieux dispositif qu’il avait mis au point pour étrangler des dissidents à la chaîne. On reste bouche bée.

Pourtant, étrangement, ce n’est pas un ton accusateur qui domine le film. On imagine bien qu’une approche frontale du cinéaste aurait été impossible dans cet État totalitaire. Mais aurait-ce même été efficace ? Il faudra louvoyer, construire un discours en biais et mener un long processus pour faire affleurer la prise de conscience de l’horreur. Bien plus, c’est une vraie relation de confiance, presque d’amitié qui semble s’être établie entre Joshua et Anwar. Car sans doute, au-delà du dégoût, le cinéaste comprend que toute atrocité commise par un être humain sur un autre nous concerne tous. Et c’est avec une certaine douceur qu’il pourra donner la réplique au vieil homme à la toute fin du film :

– Là, je me sens comme ceux que j’ai torturés [il parle d’une panique qui l’a envahie en jouant un prisonnier].

– En fait, ceux que tu as torturés ont ressenti bien pire…

On ne sort pas indemne de ce film, et nul doute que le réalisateur lui-même s’est impliqué jusqu’à se salir un peu dans ce procédé déconcertant. Pourtant, l’intégrité de sa démarche force le respect. Et la puissance de The Act of Killing en fait un film indispensable.