Présentés tous les deux en séance de minuit au Festival de Cannes, les films coréens The strangers et Dernier train pour Busan ont illuminé de leur énergie furieuse notre été au cinéma. On en avait bien besoin tant Hollywood, qui règne habituellement sur cette saison, s’y est montré une fois de plus désespérément terne et sans entrain. La seule force motrice des studios américains semble être un peu plus chaque été celle impulsée par les seules équipes marketing, réduisant chaque film à une formule, un public-cible et une stratégie de communication, dont est absente toute substance narrative, toute velléité de cinéma. Le problème n’est pas qu’il ne reste que des suites, des reboots et des franchises. Le problème, c’est que les films conçus dans ces conditions n’ont plus aucune existence propre.

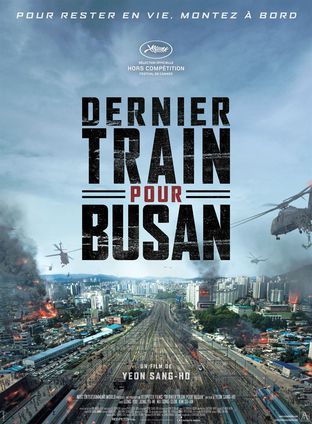

Déjà excellents en soi, The strangers et Dernier train pour Busan enthousiasment d’autant plus qu’ils émergent d’une étendue sans fin de divertissements qui ne savent plus divertir, ni raconter d’histoire. L’un et l’autre sont de pures séries B, aux références américaines évidentes, revendiquées et parfaitement assimilées – un signe de qualité qui ne trompe jamais en matière de cinéma de genre. Commençons par Dernier train pour Busan, avant de finir par The strangers qui lui est (légèrement) supérieur. Le synopsis de Dernier train pour Busan a le double avantage de l’évidence et de l’immédiateté : alors qu’une épidémie transformant instantanément les humains en zombies dévaste la Corée du Sud, une poignée de gens s’est retrouvée par hasard à prendre un train presque à temps pour y réchapper. Presque, car une personne infectée est parvenue à monter à bord juste avant de muter. S’en suit évidemment un premier carnage, qui réduit massivement le nombre de rescapés.

La suite du film restera entièrement centrée sur la lutte des survivants pour le rester jusqu’à Busan, leur terminus. Le réalisateur Yeon Sang-ho fait tout ce qu’un film de zombies doit faire. Il tient un rythme fou et ininterrompu, il découpe et utilise parfaitement l’espace, il provoque en nous une peur viscérale à l’idée qu’advienne la morsure fatale. Il accomplit tout cela parce qu’il a compris que les zombies sont à traiter comme une force brute de cinéma, qui renverse les lois narratives et physiques de l’univers du film qu’ils envahissent sauvagement. L’un des derniers à l’avoir aussi bien réussi était Zack Snyder, dans son remake de Zombie (L’armée des morts) auquel Dernier train pour Busan fait fortement penser par son urgence à avancer pour survivre, ainsi que dans ses visions dantesques où les zombies s’entassent par dizaines pour ne plus former une addition d’individus, mais une nuée informe et monstrueuse.

Le parcours du combattant de ses héros voit Yeon Sang-ho générer des échos portant au-delà du film de zombies – ici Cloverfield pour la catastrophe globale vue à une toute petite échelle (une quasi unité de lieu, de temps, d’action), là Pitch black via ce personnage tout en muscles qui porte sur ses épaules la résistance du groupe. Dernier train pour Busan passe un palier supplémentaire lorsqu’à mi-parcours il substitue à la fuite des humains face aux zombies une lutte opposant les humains entre eux. Sort alors du lot un protagoniste qui va devenir le méchant le plus abject (donc génial) vu depuis des lustres, en entretenant sa survie non par l’entraide comme les héros, mais par son reflet inversé : un égoïsme intégral qui le fait employer les passagers qui l’entourent comme autant de boucliers humains, sacrifiés délibérément les uns à la suite des autres. Le génie cinglant de Dernier train pour Busan est de montrer que du point de vue du résultat, les deux stratégies se valent – l’égoïste et l’altruiste se retrouvant face à face pour le duel final. Dont le dénouement est l’occasion d’une ultime référence à un film dont les zombies sont absents : L’ombre d’un doute, choix idéal pour conclure une aventure sur un train lancé à pleine vitesse.

The strangers évolue de façon comparable, avec des influences nettes au départ (ici un mélange de Memories of murder et L’exorciste) qui à l’arrivée s’effacent au profit d’une autre. Vingt-cinq ans après, le film de Na Hong-jin prend la relève de Twin Peaks comme nouvel avatar d’une œuvre observant le mal pénétrer et détruire une humanité rendue sans défense. Dans The strangers, comme dans la série de David Lynch, les humains sont les jouets de forces qui les dépassent, ce dont la mise en scène montre les effets (la folie, la sauvagerie) sans en expliquer les causes ou montrer un possible contrepoison. Cette neutralité indéracinable est terrible : l’œuvre qui suit la lutte et les malheurs des personnages ne joue pas dans le camp de ces derniers, pas plus qu’elle ne joue dans le nôtre. Elle laisse faire le mal qui met à terre, meurtrit et tétanise.

Pourtant, le début du film semblait nous installer en terrain connu. La campagne coréenne déjà sillonnée par Bong Joon-ho dans Memories of murder, avec ses faits divers sordides, ses policiers peu préparés à résoudre des crimes, et ses villageois rouvrant la porte à des superstitions pour dresser une barrière face à l’impénétrable. Quand la fille de Jong-goo, le héros flic, se trouve à son tour atteinte du mystérieux virus qui pousse ses victimes à la démence et au massacre de leurs proches, sa grand-mère fait ainsi appel aux services d’un chaman pour réussir là où Jong-goo est en train d’échouer. Cette décision est le premier des changements de direction marquant le cours du récit et le transformant progressivement en une errance hystérique. De plus en plus affolés, de plus en plus conscients de l’étendue de leur impuissance, les personnages vont épuiser leurs ressources d’idées, d’énergie, de capacité à sortir de leur zone de confort pour comprendre finalement, et trop tard, la chimère que constitue l’idée même de se débattre contre la force brute qui les assaille.

Ce qui rend The strangers extraordinaire est la faculté de son auteur à transmettre à sa mise en scène cette force brute, impérieuse. Le film devient un raz-de-marée sensoriel et émotionnel dont chaque vague nous heurte plus rudement que la précédente, et nous concasse comme une poupée de chiffon dans le tambour d’une machine à laver. Ces vagues sont des séquences dont la durée inhabituelle ne vient que tout en bas de la liste de ce qui les rend sidérantes, tant il est fou de voir un cinéaste faire dérailler de la sorte des scènes entières. Na Hong-jin y parvient au moyen d’éléments de base de la réalisation (le montage, le son) dont l’exploitation dans le cadre de The strangers crée un résultat proche de la transe. Le film ne communique pas avec notre intellect, il prend possession de nous viscéralement. C’est un sortilège de magie noire qui nous dévore de plus en plus, d’un exorcisme à une course-poursuite, d’une bataille sauvage à un dilemme final cornélien – une question de vie ou de mort sans bonne réponse, car le jeu était truqué depuis le départ par un mal dont la plus grande duperie était de nous faire croire qu’il habitait le récit sous une seule forme.