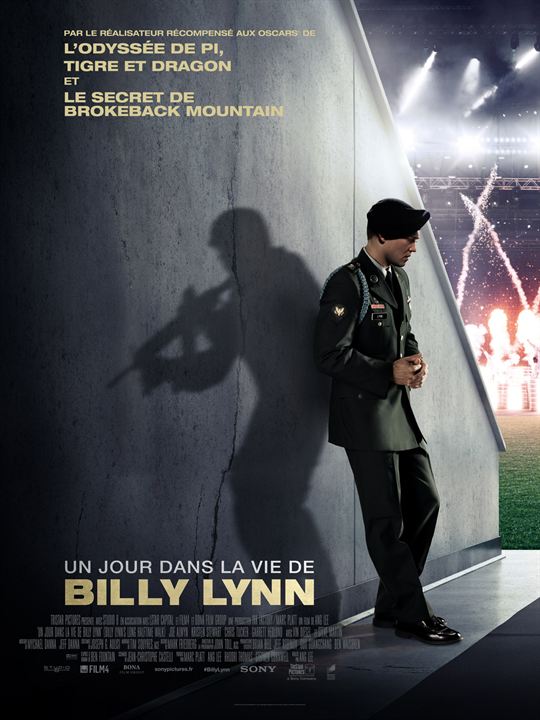

Un jour dans la vie de Billy Lynn, le premier PTSD-movie

Sortie le 1er février 2017. Durée : 1h52.

Avec à peine plus d’un million de dollars de recettes pour quarante millions de budget, Un jour dans la vie de Billy Lynn a connu l’un des échecs les plus cinglants de ces dernières années au box-office américain pour un film hollywoodien. La date de sortie du film – quelques jours après le dénouement de l’élection présidentielle la plus vile de l’histoire, celle qui a vu le triomphe d’un candidat nationaliste et arrogant – n’y est forcément pas étrangère. On ne peut imaginer pire contexte pour accueillir le regard porté par Ang Lee sur l’Amérique ; lui qui observe celle-ci comme un médecin diagnostiquerait un patient atteint d’une tumeur généralisée. Ce mal qui habite les États-Unis, c’est le rapport vicié qu’ils entretiennent avec leurs propres soldats, réduits à l’état d’outils, et menant des guerres lointaines (ici, la deuxième invasion de l’Irak au début des années 2000) afin de donner un sens aux existences des civils américains.

Le film d’Ang Lee (habitué des projets casse-cou puisqu’il avait déjà emprunté des chemins à même de rebuter le public avec Hulk, Le secret de Brokeback Mountain et L’odyssée de Pi) renverse la situation des soldats : le plus grand péril pour eux est moins l’éventualité d’être privés de leur vie physique quand ils partent au front, que la certitude de se voir dépossédés de leur essence quand ils rentrent au pays. La démonstration prend la forme d’une expérimentation, conduite le temps d’une journée dans l’enceinte d’un stade de football américain. Sur le terrain résonne l’hymne national chanté avant le match, et sourdine la lutte des classes. L’infrastructure centralise un échantillon représentatif de la population. On y croise : des spectateurs fortunés dans les tribunes, des employés qui peinent à joindre les deux bouts en coulisses, des cheerleaders, un patron multicartes (qui investit son argent dans le sport autant que dans le cinéma), des membres du service de communication… Tous ces groupes sont observés dans leur rapport aux soldats, sur lesquels chacun projette une part conséquente de son âme, de ses aspirations, et du sens donné à sa propre vie.

Invités à suivre un match de football dans le cadre d’une tournée médiatique – rappelant celle figurée dans Mémoires de nos pères –, Billy Lynn et son bataillon vont en réalité vivre une embuscade pire que celle subie en Irak, qui leur avait valu les honneurs, mais aussi coûté la vie de leur sergent-chef. Dans l’enceinte du stade, on s’arrache les soldats en tant que symboles, tout en leur refusant le droit à être des individus en chair et en os avec qui on établit des interactions d’humain à humain. Les spectateurs assis à côté des soldats sont ravis de les voir sur l’écran géant du stade, mais se révèlent incapables de les écouter et de dialoguer en personne avec eux. Le patron veut acheter leur histoire pour l’adapter en un film de propagande, mais sans payer de façon décente les personnes qui ont vécu cette histoire. La cheerleader qui s’entiche de Billy préfère qu’il reparte au front et devienne pour elle un objet de prière, plutôt qu’il reste avec elle pour vivre une histoire d’amour. Enfin, dominant tout le reste en termes d’horreur, le show-business digère avec gloutonnerie le trauma brutal enduré par les soldats, et le transforme en pur spectacle – la chorégraphie d’une chanson interprétée à la mi-temps du match, dont les militaires deviennent des figurants exploités et dénigrés.

Ainsi le pays des soldats, leur maison telle que l’affirme l’expression back home, est devenu le front ; faisant dès lors du lieu où ils combattent, quel qu’il soit, la seule demeure véritable qui leur reste. Dans ces circonstances de cauchemar, pas étonnant que le PTSD (Post Traumatic Stress Disorder, trouble psychiatrique qui s’est répandu comme une traînée de poudre parmi les vétérans des guerres d’Irak) rôde et se jette voracement sur les conscrits l’un après l’autre. La déshumanisation sauvage que ces derniers subissent à l’endroit même où ils devraient se sentir en sécurité, cette négation totale de leur existence concrète par le comportement des autres à leur égard, rendraient fou n’importe qui. C’est de la schizophrénie imposée depuis l’extérieur de leur cerveau, avec la pire des violences. La force de Un jour dans la vie de Billy Lynn est de s’être laissé posséder (au sens de hanter, contrôler) par ce PTSD, afin d’en devenir l’expression à l’écran.

Ce syndrome, qui grandit en Billy Lynn et ses semblables, les amènent au bord de la rupture, que ce soit par les larmes ou par les coups de poing. Il fait également main basse sur la substance du film lui-même, et prend le contrôle total de son déroulement. C’est lui qui orchestre les va-et-vient imprévisibles du récit entre présent et passé. C’est lui qui fait dérailler dans la tête de Billy une conférence de presse en juxtaposant aux réponses réelles et politiquement correctes les pensées profondes des soldats à l’énoncé de chaque question. C’est encore le PTSD qui génère cet extraordinaire plan de la scène finale, où un Hummer se dédouble devant les yeux de Billy entre sa version originelle (un véhicule de transport de troupes sur le front) et sa déclinaison civile (une limousine). En un faux-raccord se voit résumée toute la dissociation de l’existence des soldats, leur esprit coupé en deux.