Born to Run : plaies et Boss

Traduction : Nicolas Richard

Même si des spécialistes de la vie et l’œuvre de Bruce Springsteen existent dans le monde entier – citons Dave Marsh aux États-Unis, Christopher Sandford en Angleterre, Antoine de Caunes et surtout Hugues Barrière en France –, les amateurs du Boss restaient jusqu’à présent frustrés par une chose : mis à part un ou deux recueils de paroles de chansons commentées, la vie de Springsteen vue par le principal intéressé manquait à l’appel. Avec la parution de ce volumineux Born to Run, 600 pages bien tassées, le vide est comblé. Mais un autre appel d’air s’installe et c’est là une règle du genre. Car après avoir si longtemps fantasmé cette autobiographie, comment la vaste fanbase du Boss peut-elle ne pas rester un poil sur sa faim ?

Ainsi le style de Springsteen écrivain, sa petite musique en grand format, surprend plus d’une fois. Le verbe est forcément moins ramassé mais il est aussi parfois moins convaincant que dans ses textes. On est souvent plus proche de la figure imposée que du véritable élan littéraire. On pense ainsi à l’évocation de son épiphanie rock quand, à sept ans, il voit Elvis à la télévision. C’est dans le Ed Sullivan Show tout début 1957, avec en Monsieur Loyal exceptionnel l’immense Charles Laughton. Les formules qu’emploie Springsteen se veulent lyriques mais sont empruntées, poussives et, au final, tout sauf rock’n’roll. Rendez-vous manqué. Pas pour le jeune Bruce, qui n’arrêtera plus jamais de tracer sa route, mais pour les lecteurs qui restent quelque peu sur le bord de celle-ci.

Un autre moment étonnant surgit quand il parle de l’aînée de ses sœurs cadettes, Virginia. L’histoire de son mariage très jeune avec un col bleu du coin qui l’a mise enceinte est au centre d’un des plus beaux titres du Boss, The River, sorti en 1980 sur l’album du même nom. Tentant ici d’en dire un peu plus et dévoilant le véritable parcours des protagonistes évanescents de la chanson, on le surprend à diluer son talent comme on allongerait un thé millésimé avec une eau étrangement tiède. L’effet ressenti désarçonne et l’ensemble n’a pas un goût très agréable, mais à la réflexion cela renforce aussi la beauté du songwriting en question et la puissance évidente du morceau que l’artiste a si souvent illuminé de son jeu d’harmonica, dans les innombrables salles et stades de ses concerts mythiques.

Et en effet, ces quelques remarques sont sans doute bien cruelles pour un artiste qui n’aspire pas, contrairement à d’autres, à briller de la même façon sur tous les tableaux. Il veut avant tout raconter ce que la vie lui a donné – comme joies, comme coups aussi – et témoigner de la grâce qui lui est tombée sur le coin de la tronche depuis le plus jeune âge. Il faut saluer ici l’excellente traduction du membre fondateur du collectif Inculte Nicolas Richard, dont on perçoit les nuances sans ambiguïtés tout au long de l’ouvrage, comme par exemple quand Springsteen évoque le charme fané des petites villes côtières du New Jersey, d’où il saluera le monde par une carte postale que représente la pochette de son premier album Greetings from Asbury Park.

On lit ce livre en étant bercé par les lieux et les noms, à commencer par la litanie de ceux des groupes successifs : The Merchants, The Rogues, The Castiles, Earth, Speed Limit 25, Child, Steel Mill, The Bruce Springsteen Band pour finir par la légende : Bruce Springsteen and the E Street Band. Et puis les anecdotes se suivent, toutes plus incroyables les unes que les autres. Ainsi le rocker tout feu tout flamme que l’on connaît, notamment sur scène, confesse qu’il est devenu tel pour rester à jamais le petit-enfant-roi de sa grand-mère à Freehold, New Jersey, sa Hometown. Autre choc : le working class hero qu’il est bien vite devenu – il n’a pas commandé de repas au restaurant avant l’âge de 25 ans – a effectué une seule fois dans sa vie un travail manuel, pour repeindre en été une bicoque défraîchie du quartier. À 35 ans il devient propriétaire de sa première maison dans un patelin où enfant il n’osait même pas aller, un quartier de rupins qui n’était pas pour lui. Avant cela il aura fait les poubelles en attendant l’avance sur son premier disque paru début 1973 chez Columbia, où il a été remarqué par les fameux John Hammond et Clive Davis partis peu après.

Encore un détail qui n’en est pas un : le jeune homme qui a débuté sa carrière comme une vedette des groupes de bars de la côte Est boit sa première goutte d’alcool à 23 ans, l’image exécrable de son père buveur aidant. Bien qu’embarqué dans la déferlante d’un rock psychédélique adepte de substances en tout genre, Springsteen se sera longtemps tenu éloigné de toute dépendance, jusqu’à ne pas boire même une goutte de café. Pour la bouteille, elle aura suffisamment détruit son père sous ses yeux pour qu’il s’en tienne éloigné – du moins jusqu’aux doutes des premiers contrats discographiques. La relation filiale est au centre d’un trauma du Boss dont le succès monumental de Born in the U.S.A. tiendra lieu de catharsis : à 18 ans il se fait réformer pour éviter le Vietnam, ce que son père, laconique, saluera d’un simple “That’s good” lourd de sens, alors qu’ils étaient en plein conflit d’ego permanent.

La présence de ce père-repoussoir ne cessera de le tarauder durant son adolescence et encore bien après l’âge où, jeune adulte, il n’arrive pas à partager son émotion alors qu’il visite avec lui à Los Angeles le navire Queen Mary dans lequel le paternel a servi pendant le Seconde Guerre mondiale. On comprend aussi que les muscles du Boss – très en avant dans sa période bandana mid-80es – correspondent à une volonté de faire le poids, au sens propre, face à cet imposant ascendant. Les pages qu’écrit Springsteen sur la vieillesse de son père et sur l’éternel espoir de pouvoir le comprendre sont parmi les plus touchantes du livre. Malgré tout, Springsteen aura su transmettre et décrit les enfants – il en a trois avec sa chère choriste rousse Patti Scialfa, qu’il avait d’abord recalée par téléphone alors qu’elle était encore une lycéenne aspirante rockeuse –, sa descendance donc, comme “des parties gratuites que la vie vous offre”.

Born to Run, le titre du livre, est aussi celui de l’album et surtout de la chanson qui rendit Springsteen célèbre en 1975, chanson qu’il mit plus de six mois à peaufiner. Mais une fois la bonne recette trouvée – “Un énorme hit donne l’impression qu’on le connaît depuis toujours et en même qu’on n’a jamais rien entendu de tel” –, plus rien n’arrêtera le Boss. Par parenthèse, il a rapidement acquis ce surnom tant, au long de ses groupes successifs, il s’est naturellement imposé comme “le maire, le shérif et juge”. On pense ici notamment au sort funeste du fougueux batteur Vinnie “Mad Dog” Lopez ou à celui, ambivalent, du vieux pote Stevie Van Zandt. Sur Born to Run, la voix de Springsteen est volontairement maintenue en arrière des guitares qui résonnent comme le vrombissement d’un puissant moteur. Car le Boss veut véhiculer l’idée qu’il faut se tirer à n’importe quel prix.

Et ce n’est pas pour rien que parmi ses meilleures chansons figurent des hymnes à la bagnole comme Thunder Road, Racing in the Street ou encore la sublime Stolen Car, mélange d’apprentissage par la peur – où l’on retrouve la figure du père irascible à l’irlandaise, aigri et sans patience pour apprendre à conduire à Bruce qui finira par le faire seul à grand renforts de risques mortels dans les Rocheuses – et d’errance dans un bercail où personne ne l’attend. Si le Boss mit si longtemps à trouver la bonne formule de Born to Run, c’est aussi que, pour lui, trouver des mots qu’il peut chanter sur scène est son “premier, dernier et unique critère”. Performeur né, il convoque l’énergie du King ou de James Brown pour communier avec le public, ce qui fait souvent de ses concerts des mélanges de rock et de louange, voire de prédication religieuse devant un parterre de fans conquis d’avance.

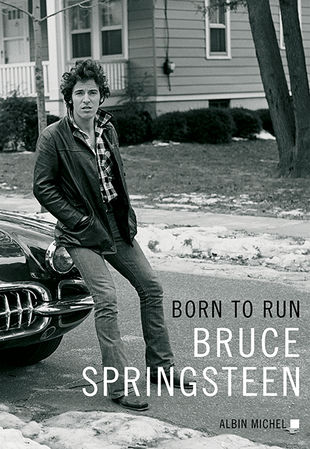

Si l’influence et l’importance de Springsteen sont énormes aujourd’hui, c’est qu’il a su constamment ré-interroger son style, notamment dans une alternance d’albums pleinement rock et d’autres plus folk, parmi lesquels les superbes Nebraska, The Ghost of Tom Joad ou encore le plus récent Devils and Dust. À ses débuts, Springsteen a fait la première partie de Ike et Tina Turner ou encore celle de son idole Roy Orbison. Il a offert à Patti Smith son plus grand succès, Because the Night et en retour celle-ci l’aura ouvert au monde de ses amis photographes new-yorkais (on doit à Frank Stefanko outre la jaquette de ce livre les belles pochettes de Darkness on The Edge of Town et The River, avant celles plus clinquantes d’Annie Leibovitz dans les années 1980).

Mais son influence s’étend aussi au cinéma, lui qui très jeune s’en inspire – “I could walk like Brando right into the sun” chante-t-il dès ses débuts en solo –, rencontre Scorsese, De Niro et Jack Nicholson qui vient comme lui du Jersey Shore. Springsteen s’inspirera de John Ford (Tom Joad est le héros de Steinbeck porté à l’écran sous les traits de Henry Fonda), de Terrence Malick pour Badlands – hymne absolu des fans pendant ses concerts – et à son tour Sean Penn s’inspirera de sa chanson Highway Patrolman pour son premier film, The Indian Runner. Et c’est rien moins qu’un oscar qui en 1994 viendra récompenser sa chanson Streets of Philadelphia composée pour le film de Jonathan Demme narrant la lutte d’un avocat atteint du sida.

L’engagement du Boss est une composante aujourd’hui indissociable de son image, mais cela n’a pas toujours été le cas. Il faut pour le comprendre analyser le grand malentendu au coeur du plus gros succès de Springsteen, Born in the U.S.A. Ce n’est pas pour rien que ce morceau n’est pas repris par l’auteur comme titre de son autobiographie : c’est à la fois sa chanson la plus connue et la plus mal comprise. Elle est la complainte d’un ancien du Vietnam dont personne ne veut plus et si elle est à ce point martiale, c’est qu’elle se veut un cri contre l’injustice. Le Boss déclinera l’allégeance que Ronald Reagan aura voulu lui faire, en pleine campagne de réélection, lors d’un concert à Pittsburgh parmi les ouvriers déclassés. Mais le mal était fait.

Depuis lors Springsteen aura soutenu publiquement John Kerry et Barack Obama – à l’intronisation duquel il chantera aux côtés du protest singer Pete Seeger – et sa chanson American Skin, écrite en 1999 suite à l’homicide par le NYPD d’un jeune immigré malien sans arme atteint de 41 coups de feu – le beau mantra “41 shots” – lui vaudra les foudres de la droite tradi. Ce qui n’empêchera pas le Boss, sur la deuxième partie de carrière, d’être sujet à un grand nombre de critiques sur son embourgeoisement, l’inspiration le quittant parfois – notamment en 1991 avec le très faible double album Human Touch / Lucky Town, enregistré sans son E Street Band fétiche – et les frasques s’accumulant : trajet en jet privé pour fuir L.A. où la terre a tremblé, voitures et guitares à foison, ranch privé avec rodéos dans son New Jersey natal, suite au George V pour ses concerts parisiens.

La pratique de tarifs élevés pour ses concerts peut ainsi paraître bien éloignée des thèmes de ses chansons. Mais le Boss se sera sans cesse renouvelé dans une certaine fidélité à ses valeurs prolétaires, ou en tout cas à ce que son grand sens de l’observation et ses belles capacités d’écriture lui ont permis d’en dire au long de ses années menées tambour battant. Son talent de songwriter et ses formidables dispositions scéniques en ont toujours fait le témoin de l’Amérique modeste, même si lui en est sorti à quarante ans. Il est conscient d’être aujourd’hui “un riche dans une chemise de pauvre” et la route de crête qu’il poursuit en fait une sorte de Chaplin du rock. Born to Run est, à ce titre, un bloc de sincérité qui se lit comme la fresque d’un géant à taille humaine.