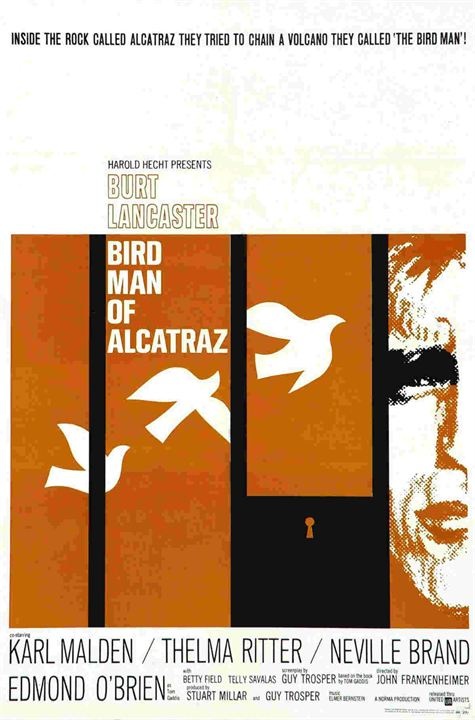

Le Prisonnier d’Alcatraz : l’illusion de l’humanité

Sortie en France en Blu-Ray et DVD le 6 juin 2018 (édité par Wild Side). Durée : 2h27.

Le Prisonnier d’Alcatraz s’inspire d’une histoire vraie : celle de Robert Stroud, détenu américain qui passa toute sa vie d’adulte derrière les barreaux – il entra en prison à ses dix-huit ans et y mourut cinquante-quatre années plus tard, dont quarante-deux passées à l’isolement. Le récit de la vie de Stroud donna lieu de son vivant à un livre de Thomas E. Gaddis, dont Le Prisonnier d’Alcatraz est l’adaptation. Le livre et le film ont pris quelques libertés avec les faits réels, faisant de Stroud un martyr presque pur dans le but de rendre leur charge contre le système carcéral encore plus édifiante ; ce qu’elle aurait de toute façon été, tant il est difficilement justifiable d’infliger une privation de liberté d’une telle ampleur à un homme quel qu’il soit.

Le Prisonnier d’Alcatraz ne fait tout de même pas l’erreur d’exonérer Stroud de tous ses crimes. Le récit débute alors qu’il est déjà en prison, suite à un meurtre, et le premier acte nous met en présence d’un être antipathique, brutal, incapable de maîtriser ses accès de rage et de violence – jusqu’à commettre l’irréparable, un deuxième meurtre ayant pour victime un garde l’ayant privé pour une raison fallacieuse d’une visite de sa mère. Ainsi le film a l’honnêteté de ne pas forcer d’entrée notre empathie envers son antihéros ; ce sentiment doit se construire patiemment, au fil du temps, en parallèle de la propre reconstruction de Stroud lui-même. Laquelle reconstruction démarre lorsque, placé à l’isolement pour une durée indéterminée (en représailles infligées par le ministre de la justice, suite à la grâce présidentielle commuant la peine de mort de Stroud en prison à vie), le détenu voit la compagnie des hommes être remplacée pour lui par celle des oiseaux qu’il recueille dans la cour de la prison, les nourrissant, les soignant et les étudiant. Cette bascule est moins ironique que tragique : si Stroud redevient humain seulement une fois séparé de ses semblables, c’est parce que ces derniers sont le principal obstacle au fait d’être humain.

Par la suite, c’est d’ailleurs à chaque fois que Stroud se retrouvera confronté à l’humanité évoluant en dehors de la prison que la violence resurgira dans sa vie. Devenu au cours des années un ornithologue de renom, Stroud monte une petite entreprise de vente de remèdes en compagnie de son épouse, qu’il a rencontrée par le biais de leur passion commune pour les oiseaux. Ce succès lui vaut l’inimitié de l’administration pénitentiaire, et surtout l’abandon de sa mère, vexée de ne plus être son seul lien avec le monde et de devoir partager ce statut avec une autre femme. Plus tard dans le film, alors qu’il a été transféré à Alcatraz (où il est privé de tout lien avec les oiseaux), Stroud se retrouve malgré lui au milieu d’une mutinerie de détenus, dérisoire – deux hommes avec une arme chacun et un plan mal pensé – et néanmoins réprimée avec une férocité inouïe. Le directeur de la prison va jusqu’à faire appel à l’armée, transformant les lieux en un champ de bataille qui évoque à Stroud et au spectateur les récits des atrocités inhumaines de la Seconde Guerre Mondiale tout juste achevée : le film mentionne de manière explicite Iwo Jima et la bombe atomique.

Par la suite, c’est d’ailleurs à chaque fois que Stroud se retrouvera confronté à l’humanité évoluant en dehors de la prison que la violence resurgira dans sa vie. Devenu au cours des années un ornithologue de renom, Stroud monte une petite entreprise de vente de remèdes en compagnie de son épouse, qu’il a rencontrée par le biais de leur passion commune pour les oiseaux. Ce succès lui vaut l’inimitié de l’administration pénitentiaire, et surtout l’abandon de sa mère, vexée de ne plus être son seul lien avec le monde et de devoir partager ce statut avec une autre femme. Plus tard dans le film, alors qu’il a été transféré à Alcatraz (où il est privé de tout lien avec les oiseaux), Stroud se retrouve malgré lui au milieu d’une mutinerie de détenus, dérisoire – deux hommes avec une arme chacun et un plan mal pensé – et néanmoins réprimée avec une férocité inouïe. Le directeur de la prison va jusqu’à faire appel à l’armée, transformant les lieux en un champ de bataille qui évoque à Stroud et au spectateur les récits des atrocités inhumaines de la Seconde Guerre Mondiale tout juste achevée : le film mentionne de manière explicite Iwo Jima et la bombe atomique.

Cette séquence d’assaut, filmée comme un cauchemar de fin du monde, est la seule où la mise en scène de John Frankenheimer se fait (à raison) voyante. Le reste du temps, le cinéaste s’en tient à l’humilité et à la retenue requises par le sujet – et par le fait d’être au service de la star Burt Lancaster, en remplacement du réalisateur que ce dernier avait fait virer du tournage. Le Prisonnier d’Alcatraz est un des quatre films faits en commun en quatre ans par Frankenheimer et Lancaster, le premier des deux où Lancaster congédia le metteur en scène d’origine (l’autre étant Le Train ; les deux où Frankenheimer était présent dès le début sont Le Temps du châtiment et Sept jours en mai). L’association des deux hommes fonctionne à merveille, dans la succession de longues scènes qui jalonnent le récit et nous font partager, autant que possible, l’expérience de ce que doit être le passage du temps pour un individu isolé décennie après décennie, un ermite malgré lui. L’unique manière de s’en sortir sans devenir fou est de concentrer toute son attention à la compréhension du monde, ses êtres (les oiseaux) et ses systèmes (l’administration pénitentiaire).

Stroud finira par rédiger un ouvrage de référence sur chacun de ces sujets ; sa façon de répondre à l’inhumanité du traitement qui lui est infligé par une des plus remarquables expressions de l’humanité, à savoir la réflexion, l’apprentissage, et leur transmission via l’écriture de livres. Notre empathie trouve sa source dans ce parcours personnel, en particulier lorsqu’il amène Stroud à démonter, dans une scène aussi sobre que déchirante, la logique dévoyée du système carcéral. Il lui suffit de citer au directeur la définition du mot « réhabilitation », qui implique des considérations de dignité et d’humanité dont la prison, et les sociétés qui les bâtissent, n’ont en réalité que faire. Elles leur préfèrent la sujétion et la contrainte, qui viennent nourrir l’engrenage de la violence dont on voyait le funeste résultat dans les premières minutes du film.