Imaginez un essai s’ouvrant et se refermant sur la description du fugace et de l’ouvert, en l’espèce celle de la rencontre presque impossible et pourtant réelle avec notre alter ego animal, au cœur d’une forêt qui l’accueille et qui n’est qu’une « immense cachette à ciel ouvert ». Entre les deux, la faune sera abordée toujours avec esprit, par le biais du récit de voyage, de réflexions diverses ou de l’explication d’œuvres choisies.

Tour à tour conteur, poète, voyageur, conférencier, penseur ou dramaturge, Jean-Christophe Bailly est rarement là où l’attend. À bientôt soixante-dix ans, il est l’auteur d’une œuvre riche et foisonnante. Ce livre est la réédition par les éditions Bayard d’un titre paru en 2007 et qui était épuisé depuis quelques années. Lors d’une soirée de présentation de l’ouvrage en librairie, Bailly conclut par ces mots : « l’oiseau vole, l’homme nomme ».

Et il faut bien dire que lui nomme beaucoup, qu’il louange à tout va, passant en revue ses auteurs de prédilection – au premier rang desquels figure le romantique allemand Novalis – et ce dès l’entame, sans mauvais jeu de mots, quand il évoque Plutarque se demandant « s’il est loisible de manger chair ». Car la question de la disparition des espèces, d’une part, et celle de l’élevage, d’autre part, sont deux points centraux autant qu’aveugles pour Bailly.

Il ne les nie pas mais écarte la possibilité de les traiter d’emblée, inversant en cela l’approche d’un J.M. Coetzee qui dans son vibrant recueil Moral Tales (dont la traduction française paraîtra à la rentrée prochaine aux éditions du Seuil) imagine à travers une sorte de testament de son personnage d’Elizabeth Costello ce que pourrait être un abattoir de verre installé en plein cœur de la ville, plaçant au vu et au su de tous l’origine de nos forces et le destin de nos bêtes.

Le rapport de Bailly à la cause animale est moins frontal, il est davantage de l’ordre de l’évocation. Ce n’est pas pour rien qu’il oppose Rilke et Rodin – qui pourtant s’estimaient – dans un lumineux chapitre où il explique que la contemplation des oiseaux fut longtemps considérée comme une activité intellectuelle, jusqu’à une période plutôt récente durant laquelle, à l’instar de la célèbre statue du Penseur, pareille activité n’est plus associée qu’à une intense concentration réclamant un repli loin de tout volatile.

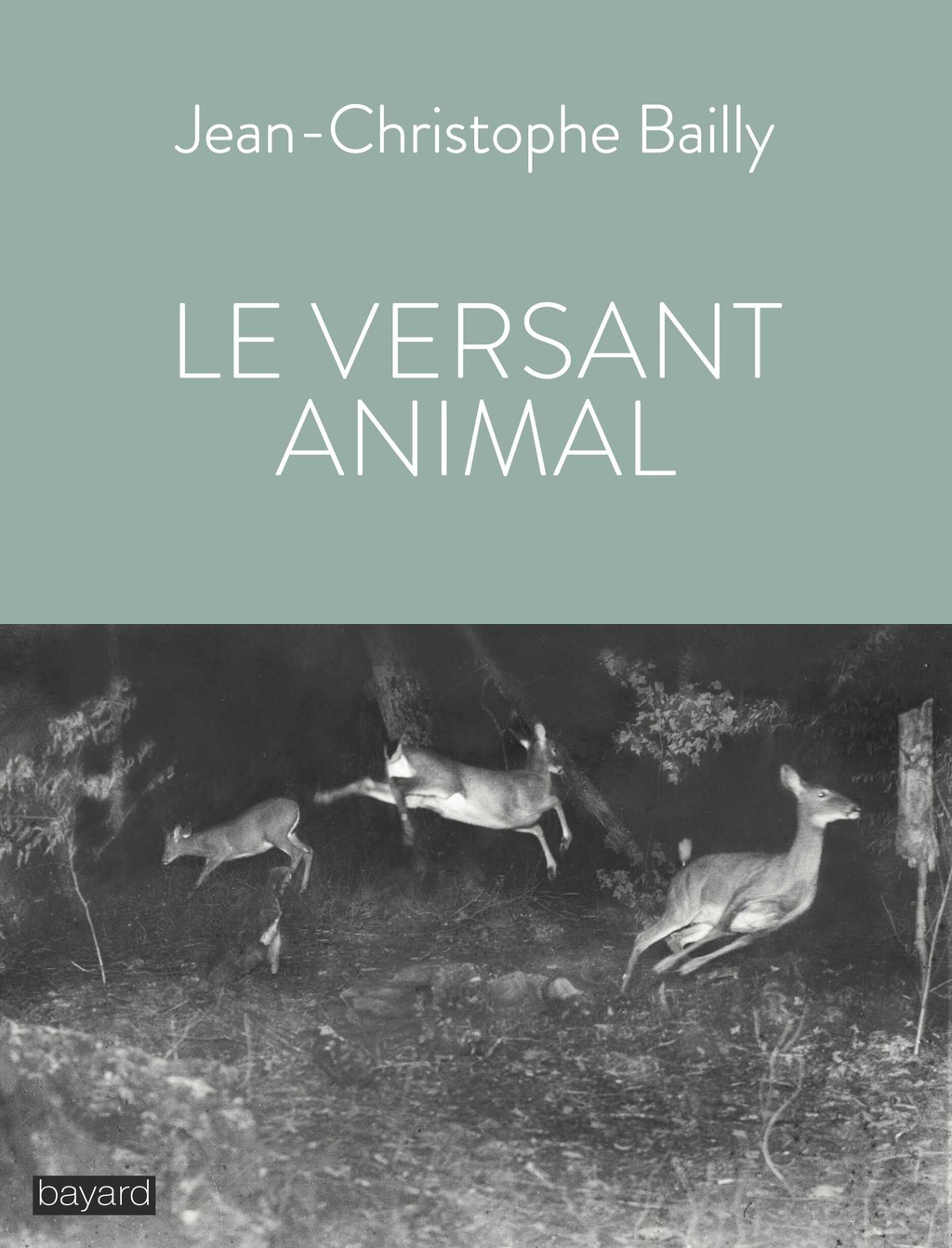

L’animal est vu ici comme une matière à penser, comme une surface révélant nos émotions. Et par révéler il faut entendre le verbe notamment dans le sens que lui donne l’espagnol « revelar » : développer, par exemple une photo. Bailly a toujours adoré la photographie, illustrant par l’une de ses propres prises de vue de Verdun son nécessaire Dépaysement (essai à travers les paysages de France et les disciplines de tout temps) et collaborant par quatre fois avec son ami Bernard Plossu – dont un superbe cliché orne la couverture de l’essai de Bailly La Phrase urbaine.

Pour terminer par le commencement, il faut expliquer le contexte de la photographie illustrant la couverture du Versant animal, car elle dit tout sur le rapport sensible de Bailly à la faune qui nous entoure et au regard que nous portons sur elle. Il s’agit d’une image de la toute fin du 19ème siècle capturée dans le Michigan par George Shiras, chasseur devenu photographe, dont l’ingéniosité dans la traque des biches fut mise en deuxième instance au service du dévoilement d’une vie mystérieuse, celle des animaux qui « conjuguent les verbes en silence ».