Once Upon a Time… in Hollywood : 69, année traumatique

Présenté le mardi 21 mai en compétition officielle du Festival de Cannes 2019.

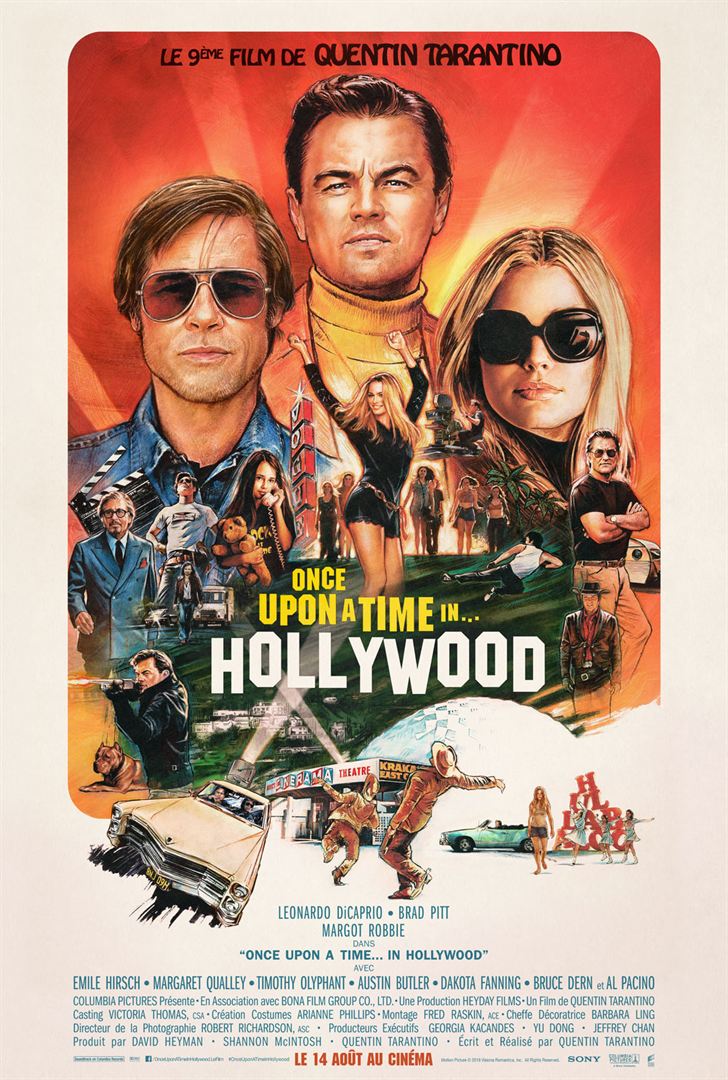

Projeté en compétition au 72ème Festival de Cannes plus de deux mois avant sa sortie en salles, le neuvième film de Quentin Tarantino (dixième si l’on considère Kill Bill 1 et 2 comme deux films distincts) était attendu au tournant. Ce Once Upon a Time… in Hollywood, dont le récit se situe en 1969, semblait annoncer une épique description de la grande mutation culturelle et politique qui a saisi les États-Unis il y a pile cinquante ans. L’été 1969 fut en effet celui de La Horde sauvage, d’Easy Rider ou de Macadam Cowboy, films qui marquèrent pour Hollywood la fin d’une époque et l’entrée dans une ère cinématographique plus sombre et désenchantée. Et si le mois d’août donna naissance au Festival de Woodstock, il vit aussi une semaine auparavant le sauvage assassinat à Los Angeles de l’actrice Sharon Tate par des adeptes de la Manson Family, pic de violence cauchemardesque qui mit fin à l’insouciance des soirées californiennes et commença à faire vaciller l’utopie hippie. La promotion de Once Upon a Time… in Hollywood avait du reste annoncé que Sharon Tate serait représentée à l’écran (sous les traits de Margot Robbie) et que les évènements sanglants d’août 1969 seraient traités par le film.

Les deux personnages principaux sont néanmoins ici les fictifs Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), acteur de séries télé réalisant que sa carrière est entrée dans une dangereuse impasse, et Cliff Booth (Brad Pitt), cascadeur banni des plateaux et employé par Rick comme chauffeur et homme à tout faire. Ce qui frappe rapidement ici est la façon dont Quentin Tarantino orchestre une lente déambulation à travers les états d’âme de ses protagonistes sans offrir d’emblée un fil narratif limpide. Le rythme, proche en cela d’un film comme Jackie Brown, prend la forme d’une errance mentale mêlant la molle dépression de Rick – qui doute désormais de ses talents de comédien et de ses choix de carrière – à l’impassibilité patibulaire de Cliff – bagarreur en apparence décontracté sur qui plane pourtant l’ombre d’un meurtre conjugal. Comme il le dit lui-même, Cliff essaie d’être un bon ami mais le salut de Rick semble devoir d’abord passer un profond travail personnel et intérieur. Car dans ce Los Angeles de début 1969 (le film démarre en février), le lien social paraît déjà fragilisé et la confiance dans la collectivité entamée. Cliff, cow-boy solitaire accusé de diffuser de “mauvaises ondes” sur les plateaux, répare certes une antenne comme pour rétablir la communication entre les individus mais les longs trajets en voiture qu’il effectue donnent surtout un aperçu de la distance qui sépare les différents points de la ville, de la barrière érigée entre les communautés (“Ne pleure pas devant les Mexicains“, “Enfoirés de hippies“, entend-on de la bouche des deux comparses) et du fossé qui subsiste entre les rêves de gloire hollywoodienne et une réalité plus marginale qui pousse Cliff à vivre seul dans sa caravane avec son chien sans que Rick ne semble particulièrement s’émouvoir de sa situation.

À ces deux trajectoires vient s’ajouter celle de Sharon Tate, dont on entraperçoit des bribes de vie. Bien qu’elle se trouve avec son époux Roman Polanski du côté des artistes qui ont le vent en poupe à Hollywood, ses journées semblent posséder un aspect légèrement répétitif. Et le récit de Once Upon a Time… in Hollywood se révèle progressivement comme celui de la description de trois solitudes. Trois existences en proie à la stagnation sont ainsi mises en parallèle : Rick, qui fait du surplace dans ses feuilletons télé, éprouve les pires difficultés à élever ses ambitions et à vaincre son alcoolisme ; Cliff, éloigné de l’industrie à cause de son passé suspect et de son tempérament brutal qui lui collent à la peau, fait office de pestiféré; et Sharon, dont la carrière est en pleine ascension mais dont le spectateur sait pertinemment qu’elle n’a pas survécu à l’année 1969, se trouve a priori condamnée à rester prisonnière d’une époque l’ayant liée pour toujours à une des plus célèbres affaires criminelles américaines.

Si Quentin Tarantino ressuscite le Hollywood de 1969 par de multiples détails fétichistes et à l’aide d’une brillante direction artistique, son portrait californien s’avère donc nimbé d’une très perceptible tristesse… jusqu’au moment où le cinéaste met enfin ses personnages au contact de sensations inattendues. Le déclic va opérer pour chacun au moyen d’une ouverture de porte et d’un franchissement de seuil au cours d’un interminable dimanche qui prend des airs de vaste tunnel introspectif. Pour Rick Dalton, le sursaut a lieu lors du tournage d’une série western où il discute à la pause déjeuner avec une empathique actrice de huit ans admiratrice de Walt Disney, oublie ensuite son texte au beau milieu d’une scène, retourne piquer une crise dans sa caravane puis en ressort héroïquement pour surmonter les blocages qui le paralysaient et réussir son interprétation du méchant Caleb DeCoteau. Pour Cliff Booth, il s’agira de braver les interdictions d’une bande de hippies de la Manson Family qui lui déconseillent fortement de franchir l’entrée d’une cabane au bout de laquelle il est persuadé de trouver des réponses et de comprendre pourquoi le propriétaire des lieux reste invisible. Pour Sharon Tate, l’épreuve consiste à se décider à entrer à l’intérieur d’une salle de cinéma où est projeté The Wrecking Crew (Matt Helm règle son comte), comédie d’action de Phil Karlson dans laquelle elle joue. En se voyant ainsi sur grand écran et en constatant la satisfaction du public, l’actrice-spectatrice est parcourue de frissons. Comme si les sensations les plus vibrantes ne pouvaient décidément provenir que d’interactions créées par des jeux de miroirs cinématographiques.

Mettant en mouvement l’angoisse de l’engourdissement qui menaçait ses trois héros, Quentin Tarantino (sans doute lui-même conscient du risque de rester prisonnier de sa propre image) crée de fascinants allers-retours entre le réel et la fiction. Car tandis que Rick vient de verser de vraies larmes sur un plateau de tournage censé constituer un lieu d’artifice et que Sharon a pu constater les effets provoqués en salle par un film dont elle a participé au processus de fabrication, Cliff est lui invité au Spahn Ranch, ancien décor où furent tournés des films comme Duel au soleil et des séries comme Bonanza, désormais investi par la Manson Family. Le cascadeur, éternelle doublure de Rick, se confronte alors à la véritable histoire américaine et à des faits réels (George Spahn, le propriétaire du ranch, ayant effectivement autorisé Charles Manson et ses sbires à occuper les lieux) mais, sur ce champ de ruines cinématographiques où Tarantino fait patiemment monter le suspense, l’artifice paraît encore plus prégnant que dans les séquences précédentes où Rick et Sharon convoquaient pourtant la fabrication et l’illusion. Car Cliff, déjà gagné par la paranoïa et la méfiance généralisée qui séviront à Hollywood dans les années 1970, semble évoluer dans un film d’horreur proche de Massacre à la tronçonneuse (sorti en 1974). Ce brouillage entre le faux et le vrai aboutit à un dénouement sanglant (Cliff tabasse un hippie qui a crevé un pneu de voiture) et les apparences de décontraction ludique et d’harmonie collective basculent alors vers la violence barbare.

Une fois que Once Upon a Time… in Hollywood a transformé la déambulation initiale en réveil sensitif tangible, Quentin Tarantino peut aborder avec détermination le dernier acte. Il résulte d’une césure narrative de six mois, qui fait songer aux constructions en deux temps de Kill Bill, Boulevard de la mort ou Les Huit salopards. Mais cette partie conclusive s’avère ici plus courte et démarre par la chanson des Rolling Stones, Out Of Time, qui introduit l’idée d’un dérèglement temporel. Car c’est paradoxalement lorsque les personnages rentrent d’un séjour en Italie et arrivent à la date la plus documentée du film (le week-end du 9 août 1969, jour le plus chaud de l’année, qui a mené à l’assassinat de Sharon Tate) que l’irréalité va définitivement régner. Le vol Rome-Los Angeles descend des airs pour atterrir dans une ville qui a changé et pour pénétrer un monde où l’utilisation d’une voix-off explicative nous fait entrer dans le conte de fées. Quentin Tarantino a beau afficher à l’écran un minutage précis des évènements, le règlement de comptes final (grand-guignolesque dans son exécution) entérine la totale prise de liberté vis-à-vis de la réalité historique, comme y appellent les paroles du tube You Keep Me Hangin’ On qui retentit pendant ce déchaînement de sauvagerie : “Set me free, why don’t you babe ?”. Après la mort de trois adeptes de la Manson Family puis le départ de la police, les grilles de la villa voisine s’ouvrent devant Rick – comme si le château de la princesse devenait enfin accessible – et offrent un dépassement de barrière ultime : la vie peut rejoindre la mort, la télévision peut se jeter dans les bras du cinéma, la fiction peut rencontrer la réalité, Rick peut enlacer Sharon et ce grand rêve de réconciliation se matérialise au son de la mélancolique mélodie Miss Lily Langtry (composée en 1972 par Maurice Jarre pour le film Juge et Hors-la-loi) qui projette les héros vers un futur fantasmé.

Le cinéma de Quentin Tarantino avait déjà plusieurs fois ressuscité les morts. Dans Pulp Fiction, le personnage de John Travolta se faisait tuer par celui de Bruce Willis mais, par la grâce de la déconstruction narrative, on le voyait revivre dans la dernière partie. Et on se souvient que la fin de Kill Bill: volume 1 nous apprenait que la fille de Beatrix Kiddo (Uma Thurman) était encore en vie alors que le public et l’héroïne la croyaient morte, dans une volonté de relancer la fiction et de promettre de nouveaux rebondissements pour le deuxième volet. La fin de Once Upon a Time… in Hollywood propose le même type de renaissance d’un personnage que l’on croyait perdu sauf qu’il ne s’agit plus de sauver une créature de fiction mais une actrice ayant bel et bien existé. En libérant ainsi Sharon Tate et ses amis de leur statut de victimes, le film ne cède pas à un vulgaire révisionnisme comme on a pu le lire mais met en exergue, par la douceur utopique de son plan final, l’injustice des meurtres commis le 9 août 1969 et retranscrit délicatement le parfum d’éternité associé à cette nuit tragique.

L’allée que remonte Leonardo DiCaprio (incarnation suprême de la star hollywoodienne contemporaine) représente alors le bout du chemin proposé par l’imaginaire et sa possible impasse. En voulant restaurer la puissance salvatrice du cinéma, on croise aussi des fantômes et des morts-vivants. Plutôt que de s’axer sur les séparations et éclatements de groupes (comme dans Reservoir Dogs, Jackie Brown ou Les Huit salopards), la conclusion de Once Upon a Time… in Hollywood opte donc pour des retrouvailles similaires à celles observées à la fin de Kill Bill: volume 2, Django Unchained ou Boulevard de la mort (qui voyait le triomphe d’une bande de filles) mais cette union nostalgique des destins et des époques, autorisée par la souveraineté du septième art et célébrée par Quentin Tarantino, a bien conscience de sa dimension chimérique. En s’appropriant magistralement ce passé qui n’en finit plus de tourmenter l’inconscient hollywoodien, le cinéaste signe un déchirant épilogue dont la vitalité fantasmatique restera longtemps en tête.