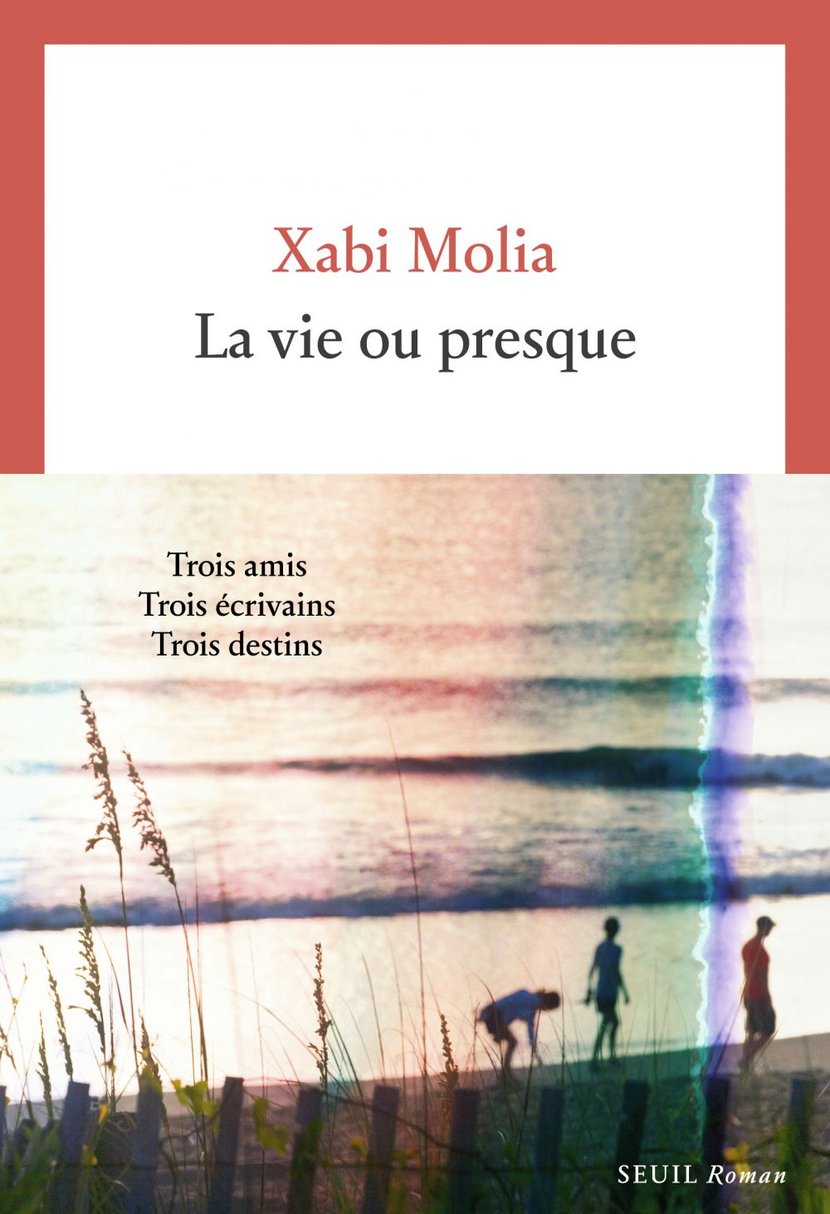

La Vie ou presque de Xabi Molia : supplément aux désirs vains

Publié le 19 août aux éditions du Seuil

De leur adolescence à leur mort, des années 1990 aux années 2070, La Vie ou presque suit le destin de trois écrivains, celui des frères Paul et Simon Marcillac, et de leur amie Idoya Bosz-Vidal. Forgés par les mêmes aspirations – le désir de consacrer leur vie à la littérature et la quête du bonheur – et des références communes, ils suivront des voies radicalement différentes, faites d’espoirs déçus, de trahisons et de brefs instants de joie. À travers leurs parcours, leurs positionnements et leurs postures, calculés ou sincères, leurs revirements et leurs réinventions, Xabi Molia dresse une cartographie des carrières possibles, qui aboutissent toutes au même constat : combien la littérature est à la fois vaine et essentielle. À une époque où il y a potentiellement plus d’écrivains que de lecteurs, où il existe suffisamment de chefs d’œuvres pour occuper une vie entière de lectures, et où les intelligences artificielles améliorent chaque jour leur capacité à reproduire le geste littéraire, la pratique du roman n’a jamais été autant dérisoire, tout en restant un moteur de vie puissant, à même de guider des existences.

Que Paul soit un auteur politique ou apolitique, qu’il soit reconnu pour sa valorisation des livres des autres ou pour le mépris que lui inspire ses confrères, qu’il se mette en rentrait ou tente par tous les moyens d’occuper le devant de la scène, il n’en tirera aucune aura. Que Simon connaisse l’échec, la fuite et la résurrection, qu’il soit une icône révolutionnaire ou qu’il sombre dans l’oubli, cela ne le rendra pas plus ou moins heureux. Que Idoya écrive ou pas, qu’elle retrouve son manuscrit perdu ou non, que l’on découvre le secret que cache son unique roman publié ou que personne ne remarque un jour son talent, tout se vaut également. Xabi Molia met en scène l’incapacité des carrières d’auteurs à revêtir une importance morale ou philosophique, et plus généralement à laisser une trace.

Et pourtant, entre les lignes, à la lecture des fabuleux pitchs de romans qu’il invente pour ses personnages, on devine combien l’inutile est indispensable. Cette manière de décrédibiliser la littérature – au point d’imaginer que, dans le futur, les IA seront des versions améliorées des vrais écrivains – et d’un même geste l’ériger comme l’une des expériences de vie ultime est au cœur du projet. Un dispositif qui fonctionne grâce à la sincérité de Xabi Molia. Nul atermoiement ici. L’auteur ne joue jamais au plus malin. Il ne parodie pas, ne moque pas le milieu de l’édition germanopratin, ne raconte pas les humiliations en festival, ne s’étend pas sur les petites mesquineries. Ce n’est jamais une collection d’anecdotes. Il désacralise et sacralise d’un même geste, dans un numéro d’équilibriste impressionnant.

On n’a jamais la sensation d’être dans de l’autofiction, ou dans un roman d’écrivain égocentré. Au contraire, La Vie ou presque déborde d’une envie de tout englober, au point de dresser un état des lieux du monde littéraire, où les romans de genre (science-fiction, western, super-héros…) revêtiraient une importance égale à ceux issus de la littérature blanche. Le récit de Xabi Molia se laisse d’ailleurs lui-même contaminer par le roman d’espionnage et par l’anticipation.

Prenant de la distance avec ses personnages, Xabi Molia raconte leur vie tel un biographe impartial, dans un style parfait, épuré et sensible, expurgé de tous défauts, comme l’aurait écrit – et c’est une idée brillante qui permet de faire coïncider le fond et la forme – une intelligence artificielle futuriste, narrant l’existence de protagonistes sur la base de toutes les données disponibles sur eux. Xabi Molia ne juge pas la toxicité de Paul ou l’indolence d’Idoya. Il décrit, tel un éthologue, cette espèce des écrivains, à la fois ancrés dans le monde et à sa marge. Ce qui, loin d’empêcher une justesse émotionnelle, la valorise au contraire, comme lors de ce passage où Paul se confie sur sa place dans le monde : « Je ne crois pas que personne m’ait jamais aimé, mais plusieurs ont eu de la pitié pour moi, et c’était doux, c’était agréable, ces gens-là m’ont fait du bien. Bien sûr, j’aurais préféré qu’ils m’aiment, ou au moins qu’ils m’admirent, mais leur pitié, honnêtement, c’était déjà pas si mal. »

Quand j’ai commencé, dans ma vingtaine, à m’intéresser à la lecture, le premier livre que j’ai acheté qui ne soit ni un classique ni un best-seller qu’il fallait avoir lu pour pouvoir en parler a été Supplément aux mondes inhabités de Xabi Molia (Gallimard, 2004). Depuis, il en a écrit beaucoup d’autres, mais c’est une lecture qui m’a profondément marqué, et dont le titre, je crois, synthétise la démarche de son auteur : cette volonté contradictoire de vouloir raconter quelles places peuvent occuper les hommes et les femmes dans le monde, tout en sachant pertinemment qu’aucune ne leur sied.

Débordant d’idées – il faudrait aussi parler des chapitres tirés des « Écrivains parfaits », projet inabouti d’Idoya Bosz-Vidal –, à la fois limpide en apparence et hyper complexe dans le fond, La Vie ou presque est à nouveau un roman qui m’accompagnera longtemps.