C’en est donc fini du Earl Sweatshirt vicieux et vicelard, gore et provocateur. Trois ans ont déjà passé et Earl Sweatshirt n’est plus le même. Plus mûr, plus réfléchi, il propose avec Doris un album sérieux et ambitieux, au point qu’on vous dira même que ce disque ferait une excellente publicité pour le centre de redressement au sein duquel Earl a séjourné plusieurs mois. Perso, je crois surtout que ce changement de cap n’est vraiment lié qu’à une seule chose : l’âge. Car, au fond, qu’est-ce qui est plus différent des préoccupations d’un ado de 16 ans que les ambitions d’un jeune adulte de 19. Peut-être que sa retraite lui a permis de murir plus vite, mais en entendant Doris on se dit surtout que l’évolution a été naturelle.

C’est incroyable d’avoir encore à le souligner comme une qualité, tant cela devrait être la norme, mais Doris est un album homogène et cohérent, que ce soit dans ses ambiances que dans son ton. A la première écoute, on pourrait par exemple être déçu que Franck Ocean ne fasse pas un peu plus du Franck Ocean sur Sunday, qu’il n’emmène pas le morceau ailleurs émotionnellement parlant, mais justement la force d’Earl, c’est de canaliser ses feats, de ne pas les laisser faire leur show au détriment de l’album. Car oui Doris est un album, pas une succession de quatre titres forts mis sur un piédestal par une douzaine de morceaux moyens et bâclés où il s’agit avant tout de faire de la pub pour les copains et de montrer qu’on appartient à un crew (au hasard My Name Is My Name de Pusha T qui ne sait plus comment faire comprendre au monde qu’il a été adoubé par Kanye West). Le fait qu’Earl soit producteur d’une partie des titres sous le pseudonyme de RandomBlackDude en dit long sur la démarche – on appréciera en passant la petite pique lancée aux types dont les prod sont interchangeables – : non seulement il y a une volonté de contrôle, mais le tout avec un souci de discrétion.

Même lorsqu’il sort de sa zone de confort, Earl Sweatshirt arrive à garder le cap et à insuffler sa personnalité dans des morceaux qui auraient pu lui échapper, et, du coup, les deux titres les plus en marge du disque font aussi partie des meilleurs de celui-ci. Il s’agit de Hoarse dont la prod est réalisée par BadBadNotGood, troublions du jazz qui ne se laissent imposer aucun code, et Whao, le morceau hyper attendu, en mode crew et drapeau Odd Future flottant dans le ciel, qui, compte-tenu de la noirceur du disque finit par en devenir complètement surprenant. Car Doris, et c’est important de le souligner, n’est pas du tout un album estampillé Odd Future ; au contraire même, il en prend souvent le contrepied, le regard plus tourné vers le passé (MF Doom ?) que vers le futur, semblant bien se foutre du renouveau trash et des tendances.

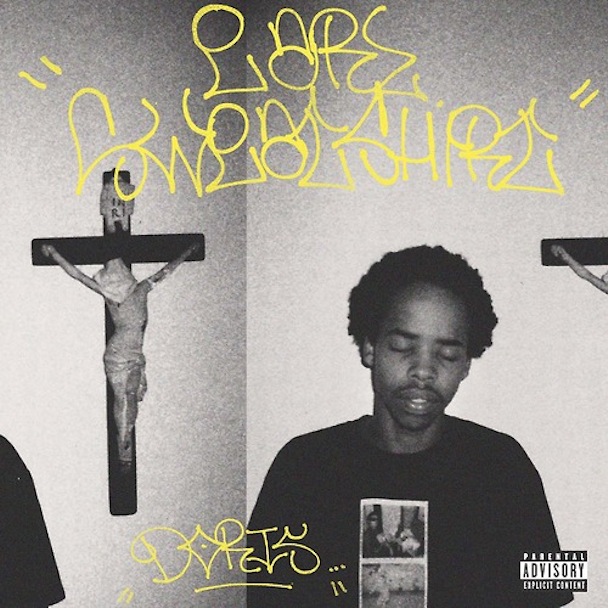

L’histoire d’Earl est maintenant bien connue : son entrée dans le milieu du rap avec la vidéo de Earl qui faisait aussi découvrir au monde Odd Future, sa disparition quelques mois après, la révélation par le magazine Complex selon laquelle il a été envoyé en camps de redressement par sa mère, professeur de droit qui s’inquiétait de la mauvaise pente sur laquelle il se trouvait, et aujourd’hui son retour en héros, qui après un exil de plus de deux ans, revient plus fort, avec un flow affuté et une ambition sans limite, tel un enfant prodige qui aurait entendu les appels de la campagne Free Earl et qui ne serait pas insensible à la mythologie des shōnen.

Du coup, il y avait de quoi se moquer de ce kid qui s’était retrouvé écarté du rap game par sa maman ; et pourtant très peu s’engouffreront dans la brèche. Car Earl Sweatshirt a admirablement bien géré la transition. Il ne fait pas semblant et il assume. Sa mère l’a envoyé en camp de redressement ? Très bien il n’en fait pas tout une histoire. Il ne fait pas comme s’il sortait de prison et ne nie pas l’expérience. Sa mère s’inquiétait pour lui, et il n’a pas honte de ça. Il en a profité pour reprendre le bon chemin et lire des livres. Point Barre. On se retrouve alors à mille lieux du gangsta rap, ce qui permet aisément à Earl de créer un lien intime avec l’auditeur, et de donner du corps à ses textes sur son père (It’s probably been twelve years since my father lef, left me fatherless. And I just used to say I hate him in dishonest jest. When honestly I miss this nigga, like when I was six), d’exprimer ses angoisses avec crédibilité (la carrière de rappeur dans un contexte familial). Ce n’est pas un type qui veut s’imposer, qui veut faire mordre la poussière à ses congénères, c’est plus un jeune gars de même pas vingt piges qui est déjà résigné et qui sait qu’il va devoir se débrouiller avec la merde de la vie. Pas étonnant alors qu’il décrive si bien les difficultés urbaines.

En tout cas, le parcours d’Earl Sweatshirt souligne la pertinence de la prise de recul dans le rap game. Se couper de la scène pour se plonger dans des livres peut aussi être un moyen de se repositionner et de se poser les bonnes questions. Dans cette société où tout va beaucoup trop vite, et où les mixtapes défilent plus vite que les heures, il est rassurant de constater que ceux qui enrayent, volontairement ou involontairement, la machine arrivent à tirer leur épingle du jeu.

Finalement, il s’agit d’une trajectoire presque opposée à Kevin Gates, l’autre grand nom du rap 2013 pour moi. The Luca Brasi Story avait permis à Gates d’offrir une réflexion intéressante sur l’homme derrière le gangster, sans négliger ni le game ni l’ambition d’en découdre. On s’attendrait du coup à ce que Stranger Than Fiction prolonge l’introspection et la prise de contrôle du personnage. Mais, au contraire, comme son nom le laissait peut-être sous-entendre, le premier album de Gates aura tout misé sur le côté Gangsta en montrant que la réalité était encore plus sombre que celle du personnage interprété précédemment. On se retrouve alors avec Earl Sweatshirt d’un côté pour le côté émo, et Kevin Gates de l’autre pour le côté canaille, le tout débouchant sur deux albums qui, dans leurs approches en matière de recherche de flow, de lyrics et d’ambition au niveau des prods, se rapprochent et se complètent.