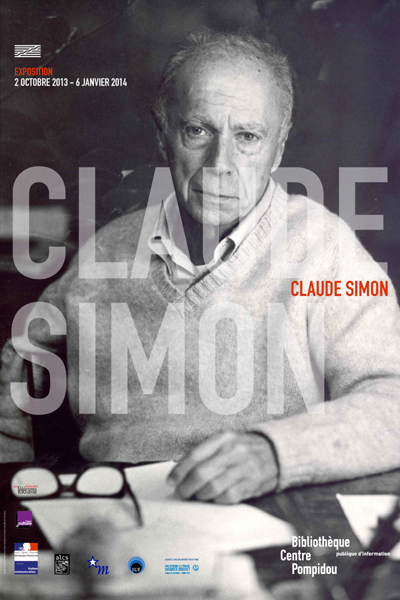

Le centenaire de la naissance de Claude Simon est l’occasion d’une très belle exposition, cet automne à la BPI, autour de l’oeuvre du prix Nobel. Par chance, c’est le moment que j’ai choisi pour enfin ouvrir L’Herbe, et découvrir pour la première fois l’écriture incomparable de cet auteur encore trop peu lu.

Et on n’entre pas dans ce livre comme dans n’importe quel livre : on est happé, empêtré et fasciné à la fois par ces phrases monstrueuses qui n’en finissent plus, se tissent comme une toile d’araignée pour tenter d’attraper l’insaisissable, tenter de retenir entre les pages ce temps qui fuit en décomposant les êtres et les objets.

Avec une maîtrise incroyable, Claude Simon laisse grossir ses phrases par le milieu, phrases-rhizomes qui s’étalent à la surface de la page comme une traînée d’huile, reliant en souterrain les hésitations d’une femme sur le point de quitter son mari, l’agonie d’une vieille tante stérile dont le dernier râle emplit la fin d’un été languissant, et les déchirements d’un vieux couple dont seuls les corps font saillie, leurs rides, leur gras : ici la débâcle des chairs fait échos à la débâcle de l’Histoire, au fil des deux guerres évoquées comme en passant, charriant elles aussi leur lot de mort et de chaos. Le tout se déploie avec langueur, avec d’interminables ralentis qui donnent à l’oeuvre une teneur picturale et une ampleur dramatique à couper le souffle.

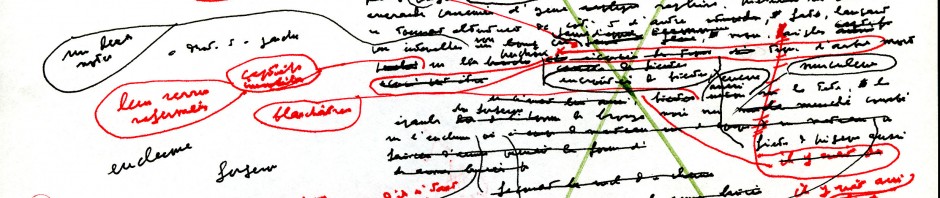

Il y a donc ce style désarçonnant, avec ces phrases interminables qui s’étendent sur plusieurs pages, à coups d’empilements de participes présents et d’emboîtements vertigineux de parenthèses. Voulait-il nous perdre en chemin ? L’exposition qui lui est consacrée, à la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou, m’a permis d’approfondir agréablement ma compréhension de cette oeuvre austère mais fascinante. Organisée en 4 cercles qui vont de la matière première de ses livres à leur réception, l’expo nous donne aussi accès à ses manuscrits, grâce une capture vidéo qui se promène dans ses notes, parmi ses jeux de couleurs qui organisent les séquences, ses lignes, ses flèches, ces mots qu’il jette dans une marge et vont proliférer ailleurs, ces bulles qui font gonfler le texte pour un dernier ajout. Jusqu’où mène sa phrase ?

Pourtant, cette exigence stylistique n’est pas un vain plaisir d’esthète, une volonté de décourager le lecteur peu assidu. Il y a dans cet effort titanesque une volonté de rassembler des fragments du réel – il travaille d’ailleurs à partir d’archives familiales, se disant incapable d’invention – et de leur donner forme dans la langue même, dans l’espace de la page. La pratique d’écriture lui permet de chercher un sens dans ce désordre qui n’en a aucun, de tenter de contenir et de maîtriser l’inépuisable chaos du monde (c’est d’ailleurs le titre de l’expo).

« Avant que je me mette à tracer des signes sur le papier il n’y a rien, sauf un magma informe de sensations plus ou moins confuses, de souvenirs plus ou moins accumulés, et un vague – très vague – projet. C’est seulement en écrivant que quelque chose se produit, dans tous les sens du terme. Ce qu’il y a pour moi de fascinant, c’est que ce quelque chose est toujours infiniment plus riche que ce que je me proposais de faire. »

Le geste de l’écriture, ce mouvement d’une voix qui avance, recule, se corrige, évoque aussi la manière cubiste, avec cette tentative d’embrasser tous les éléments présents, comme on regarderait un objet selon plusieurs points de vue à la fois, pour tâcher ensuite de recomposer une harmonie dans le chaos. Et si un peintre comme Georges Braque joue sur le déplacement géographique pour décomposer et recomposer ses sujets, Simon mise, lui, sur des superpositions de temporalités, grace aux analogies qui se déroulent comme une bobine à partir d’un motif quelconque. Sa phrase se déploie selon des associations infinies, dans un désir inquiet d’exhaustivité. Et d’analogie en analogie, un simple paquet de cigarettes amène à lui le monde entier.

Braque disait qu’il peignait non pas les choses, mais les rapports entre les choses. Ainsi, Claude Simon peignant les vergers dont les fruits trop mûrs pourrissent au pied des arbres, peignant la nuit opaque et visqueuse, peignant la lente progression de l’ombre d’un arbre sur la façade de la maison presque inanimée, peint les gens, les noeuds de leurs relations avortées, le poids de secrets de familles bourgeoises, et le lent travail du temps pour déstructurer les relations et les corps. Et sa toile d’araignée syntaxique finit par attraper ces éléments insaisissables qui constituent la trame de fond de l’existence humaine.

Hasard du calendrier, la rétrospective consacrée à Georges Braque au Grand Palais n’en finit pas de résonner avec celle sur Claude Simon (qui était peintre également, quoique médiocre, selon sa femme!). S’il y a un moment qui m’a touchée, dans cette expo sur Braque, c’est bien la salle des papiers collés. Les salles précédentes présentent son travail acharné sur l’espace, avec une représentation de plus en plus complexe d’un regard pendant la période du cubisme analytique. Et puis, dans un moment d’épiphanie, Braque se met à découper des morceaux de papier peint pour les intégrer à ses toiles. Des aplats de papiers imprimés qui font irruption, comme un extrait brut du réel, sans profondeur, évident dans sa simplicité.

Hasard du calendrier, la rétrospective consacrée à Georges Braque au Grand Palais n’en finit pas de résonner avec celle sur Claude Simon (qui était peintre également, quoique médiocre, selon sa femme!). S’il y a un moment qui m’a touchée, dans cette expo sur Braque, c’est bien la salle des papiers collés. Les salles précédentes présentent son travail acharné sur l’espace, avec une représentation de plus en plus complexe d’un regard pendant la période du cubisme analytique. Et puis, dans un moment d’épiphanie, Braque se met à découper des morceaux de papier peint pour les intégrer à ses toiles. Des aplats de papiers imprimés qui font irruption, comme un extrait brut du réel, sans profondeur, évident dans sa simplicité.

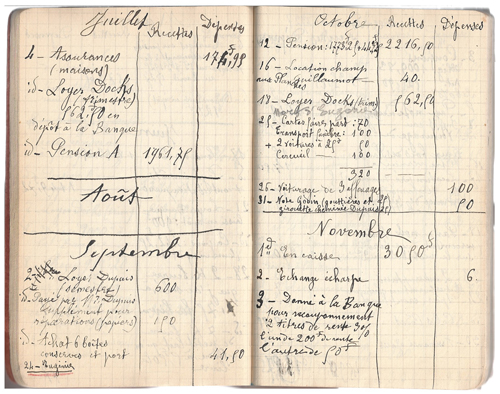

Tout comme Braque dans sa volonté de saisir l’espace, Simon, dans sa quête obstinée de représenter le temps, en arrive à un retour au matériau brut. Ainsi, le premier cercle de son expo, consacré à la matière première de ses oeuvres, nous donne accès aux carnets de sa vieille tante, carnets de comptes où toute une vie est résumée en dépenses et recettes, réparations de la maison, enterrement de la soeur, salaire du jardinier confondus. Claude Simon, se définissant comme un bricoleur, a beaucoup travaillé à partir d’archives, et va parfois jusqu’à « découper » des portions de ces archives pour les intégrer à ses oeuvres. À sa quête obstinée du temps répond ce carnet, brut, évident lui aussi, dont il intégrera tels quels des fragments à son oeuvre, comme un corps étranger autour duquel l’écriture s’organise.