Pourquoi avoir choisi l’université de Berkeley ?

Frederick Wiseman : J’ai toujours voulu faire un film sur une grande université publique, dans le cadre de ma série sur les institutions. Berkeley était mon premier choix. J’ai écrit une lettre pour leur présenter mon projet, ils m’ont immédiatement invité à déjeuner avec le président et le doyen. À l’issue du repas, ils m’ont donné leur accord. Tout a été extrêmement rapide et j’ai été très surpris.

Cela n’a donc rien à voir avec le fait que l’université traverse une crise financière ?

Frederick Wiseman : Non, car je n’avais aucune idée de la situation de l’université lorsque j’ai demandé la permission de filmer, je l’ai découvert lors du tournage. Là, j’ai compris que ça pouvait être un élément à utiliser dans le film. J’ai demandé à assister aux réunion des dirigeants, qui ont accepté. J’ai pensé que ce serait très intéressant pour moi mais aussi pour le public de découvrir comment le financement de l’université, par l’État, s’est effondré en quelques années.

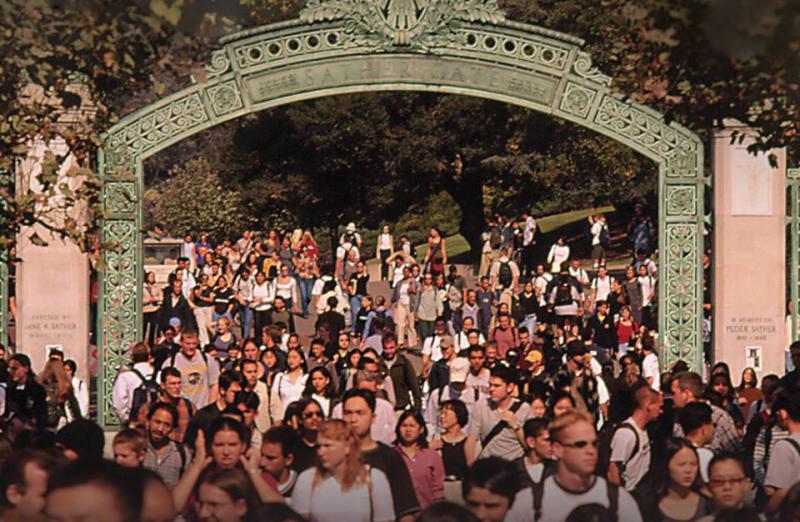

Vous filmez longuement une manifestation des étudiants, qui réclament la gratuité des frais d’inscription, puis lorsqu’elle est terminée vous vous en désintéressez très rapidement. Est-ce une manière de signifier que vous adhérez au discours du dirigeant, selon lequel les demandes des étudiants ne sont pas réalistes ?

Frederick Wiseman : Leurs demandes sont en effet impossibles à réaliser. La gratuité des études aux États-Unis, c’est un fantasme, tout le monde aimerait que ce soit le cas, même les dirigeants, mais c’est tout bonnement impensable : comment l’université pourrait-elle alors survivre, vu qu’elle perçoit déjà de moins en moins de subventions étatiques ? C’est assez naïf et décevant de la part des étudiants, la qualité de l’université en pâtirait énormément. Dans les années 60, les jeunes se battaient pour la liberté de parole politique à l’université (le « free speech movement »), pour la reconnaissance de certains droits civiques et même contre la guerre du Vietnam. Ça, c’était sérieux !

Après trois films très charnels (La Danse, Boxing Gym et Crazy Horse), qui forment quasiment une trilogie, vous revenez à une institution plus classique et statique. Est-ce un choix conscient ? Avez-vous l’impression d’avoir fait le tour de votre rapport au corps ?

Frederick Wiseman : Je crois en fait que At Berkeley s’inscrit dans le prolongement des trois films dont vous parlez, parce que c’est cette fois la voix qui est omniprésente. Je suis passé du corps à la voix, à la parole. Et puis, très honnêtement, j’avais juste envie de tourner un film sur une université depuis très longtemps, c’est le sujet et l’opportunité offerte par Berkeley qui ont guidé mon choix…

Vous avez déclaré qu’à vos yeux, la distinction entre documentaire et fiction n’a pas beaucoup de sens. Contrairement à un cinéaste classique, vous n’avez bien sûr aucun scénario écrit à l’avance mais vous créez du sens, une narration, lors du montage. J’imagine que c’est une étape déterminante dans votre processus créatif…

Frederick Wiseman : Oui, naturellement, j’adore le montage car c’est là que la portée du film se dessine, que je dois réfléchir au sens à donner à mon expérience. Pour At Berkeley, j’avais 250 heures de rushes. Je dois trouver le film dans ces 250 heures, assembler une histoire, créer du rythme, avec des pics émotionnels, de l’imprévisibilité, du suspense : en somme, une structure assez proche de celle d’un film de fiction. Documentaire et fiction sont du cinéma, dans des proportions égales. Je joue moi aussi avec le matériel mis à disposition, je crée un point de vue personnel. La seule différence c’est que moi, je n’ai aucune idée du scénario que je suis en train de tourner, puisqu’il se décide au montage. Je sais parfois pertinemment qu’une séquence se retrouvera dans le film fini, mais je ne sais pas à quelle autre séquence je vais l’associer, et de quelle manière.

Contrairement à une idée reçue sur les documentaires, vous ne prétendez donc pas à l’objectivité et à la retranscription des faits, il n’y a aucun ambiguité sur le fait que vous portez un regard subjectif et parcellaire sur vos sujets.

Frederick Wiseman : Oui, c’est net. Mais attention, je ne fais aucune mise en scène avec les gens sur le tournage. Ensuite, au montage, c’est une reconstruction. Par exemple sur At Berkeley, toutes les réunions des dirigeants auxquelles on assiste durent en réalité 90 minutes. Mais j’ai dû couper pour garder des séquences de 7 ou 8 minutes, en prenant plein de petits bouts qui me semblaient significatifs. Je monte pour donner l’illusion que la réunion s’est passée de cette manière, mais ce n’est pas vrai, je fais évidemment des choix pour créer du dynamisme. C’est ça la magie du montage. C’est là que se dévoile le sens abstrait de mes films, avec une portée moins évidente que celle immédiatement visible à l’écran. Et si le film est bon, c’est qu’il fonctionne sur deux niveaux : le niveau littéral et le niveau abstrait. C’est la relation entre ces deux strates qui est fondamentale.

En parlant de « niveau abstrait », il y a plusieurs séquences dans votre film, où un élève ou bien un professeur discutent de l’avenir de l’humanité, de ce que l’on léguera aux générations futures, de notre héritage. At Berkeley m’apparaît justement comme une œuvre qui remplit parfaitement cette fonction de « film témoin », que l’on pourrait placer dans une boîte à ne pas ouvrir avant un siècle ou deux.

Frederick Wiseman : Oui, c’est une question qui m’intéresse. J’espère que le film va durer et que les gens le verront dans 100 ans en se disant « on vivait comme ça au début du 20e siècle »… Mais c’est un peu le cas, je l’espère, de toute mon œuvre. Mes films sont tous liés entre eux, et peuvent donner un aperçu de l’époque contemporaine, comme un témoignage de l’histoire. Mais attention, ce n’est qu’un de mes objectifs : je souhaite avant tout que le film fonctionne, avec de la tension et des éléments dramatiques. Je veux aussi qu’il représente des petits instants anodins, des aspects de la vie quotidienne.

C’est pour cette raison que vous conservez au montage quelques séquences qui peuvent en apparence paraître secondaires : un couple qui danse sur le campus, le jardinier qui tond la pelouse, une jeune étudiante qui fait une sieste à l’ombre d’un arbre…

Frederick Wiseman : Oui, ce sont des séquences fondamentales. Elles permettent à la fois de respirer un peu, entre des blocs plus dramatiques, mais apportent aussi un autre regard sur la vie de tous les jours. Ça n’a l’air de rien mais c’est très important.

Ce sont aussi ces petites parenthèses, très poétiques, qui confèrent à votre œuvre toute sa singularité. Mis bout à bout, votre série sur les institutions forme même une sorte de tableau impressionniste de l’Amérique depuis les années 60.

Frederick Wiseman : Oui, c’est ce que j’ai essayé de faire. Mais c’est mieux si ce n’est pas moi qui le dit !

Pour ce qui est du niveau abstrait de vos films dont nous parlions tout à l’heure, il y a aussi dans At Berkeley de nombreuses séquences où les élèves ou les professeurs sont en représentation, lors d’un cours, sur une scène de théâtre ou dans l’enceinte d’un terrain de football. Jusqu’au générique, qui défile sur une sorte d’étrange chorégraphie, avec des comédiens costumés sur des échasses. Cela donne l’impression d’une grande comédie humaine, d’un gigantesque spectacle qui confine à l’absurde.

Frederick Wiseman : C’est exactement ce que j’ai essayé de faire oui, et c’est une idée qui est présente dans tous mes films. Il y a de l’absurdité, mais dans le bons sens du terme, et pas tout le temps. Par exemple, je ne pense pas que les difficultés financières exposées par le dirigeant dans At Berkeley soient absurdes. Le discours du médecin dans Near Death [réalisé en 1983 au sein d’une unité de soins intensifs] ne l’était pas non plus. À l’inverse, il y a beaucoup d’absurdité dans le comportement des psychiatres de Titicut Follies [premier film de Frederick Wiseman, en 1967, dans un hôpital pour aliénés criminels], qui sont probablement plus fous que les malades qu’ils traitent.

Nous parlions de la distinction entre documentaire et fiction tout à l’heure, qui selon vous est factice. Pourquoi, du coup, ne pas tourner un scénario avec des acteurs professionnels ?

Frederick Wiseman : J’ai écrit quelques fictions, mais je préfère l’aventure et l’imprévu. C’est un sport, cela demande une excellente condition physique et émotionnellement, c’est incomparable. Near Death, par exemple, c’est une expérience inoubliable. J’y suis resté six semaines et c’était très dur. Mais c’est ça, ma vie. Je ne connaissais rien et je pense avoir appris quelques petites choses…

Vous n’avez jamais pensé à tourner une série pour la télévision ? C’est un format fragmenté, par épisodes, mais il vous permettrait aussi de faire des films potentiellement plus longs.

Frederick Wiseman : Mais je ne me suis jamais senti limité par la durée, Near Death dure six heures, At Berkeley quatre heures ! Je fais véritablement ce que je veux. Une construction par épisode m’obligerait à scinder mes films en petits bouts de 50 ou 60 minutes et ça, c’est impossible. D’autant plus que certains de mes films s’avèrent plutôt courts et ne font que 90 minutes, c’est quelque chose que je ne peux pas décider à l’avance. C’est une question d’honnêteté vis-à-vis des gens qui apparaissent dans le film : j’ai une obligation de justesse envers eux. Si le sujet est compliqué, douloureux, alors le film doit l’être aussi.

Après le Crazy Horse à Paris, votre prochain film aura pour cadre la National Gallery à Londres. Pourquoi quitter les États-Unis ?

Frederick Wiseman : Tout simplement parce que ces deux institutions sont historiques, uniques et se trouvent en Europe. Il y avait auparavant une sorte de Crazy Horse à Las Vegas, mais il a fermé. En revanche j’aimerais que mon prochain film se fasse aux États-Unis, c’est vrai. Il ne me reste plus qu’à trouver un bon sujet. C’est nécessaire à ma santé mentale…