Lucio Fontana, le lion, l’enfant et l’illusionniste

Un texte Ă quatre mains Ă©crit avec Marianne Toussaint

Je l’ai découvert dans une exposition qui s’appelait « Repartir à zéro, comme si la peinture n’avait jamais existé », au Musée des beaux-arts de Lyon en 2009. Un parcours chaotique entre des oeuvres débordantes d’invention et de désespoir, se débattant à un moment de l’histoire où l’art cherche ses raisons d’exister encore, où il risque à tout moment d’être obscène face à l’ampleur du désastre, et se doit donc d’être d’une sincérité et d’une radicalité absolue.

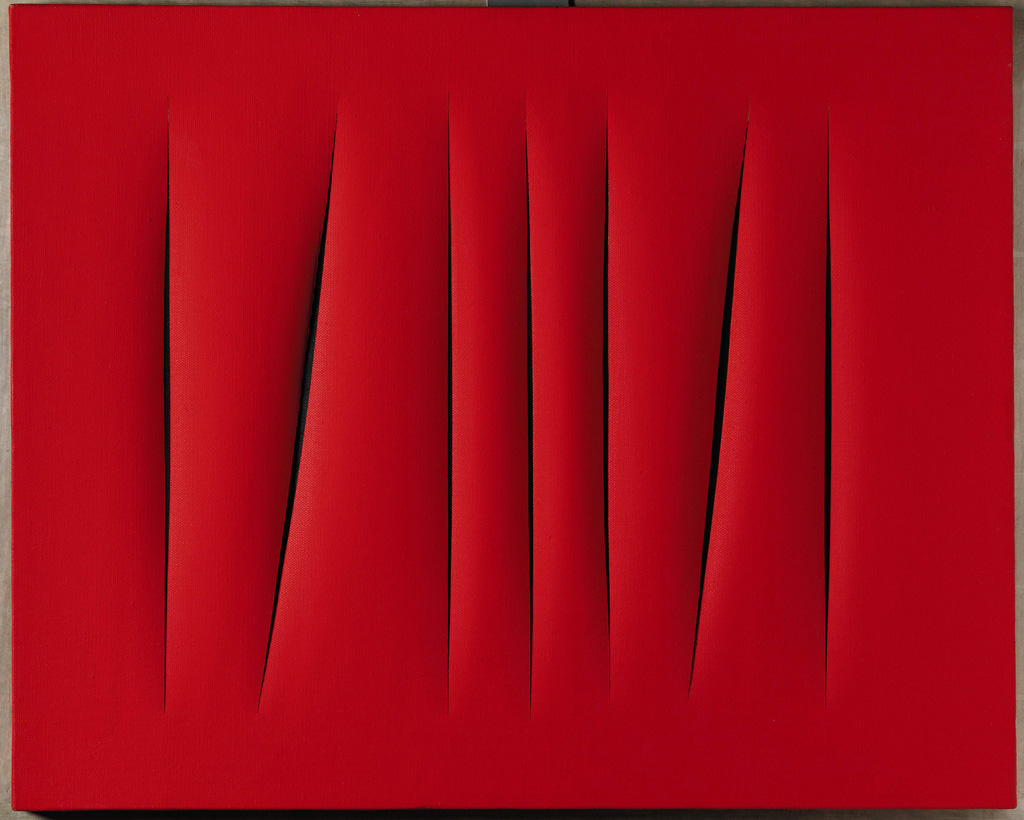

À la toute fin de ce parcours, il y avait une toile, percée de plusieurs coups de poinçon ; comme un renoncement ultime, une violence qui déborde de toute expression plastique pour n’être plus que la trace d’un geste irréversible: trouer, déchirer, détruire.

En allant la semaine dernière au Musée d’art moderne de Paris pour voir y la rétrospective consacré à Fontana, je m’attendais donc à découvrir cette oeuvre que je connais très mal, mais qui m’évoque toujours cette rage post-apocalyptique, d’un nihilisme proche de la figure du lion inventée par Nietzsche : « créer des valeurs neuves, même le lion ne le peut pas encore, mais se rendre libre pour une création nouvelle, voilà ce que peut la puissance du lion ».

Je pensais que je verrais ces toiles comme autant de champs de ruines, comme un grand dégagement qui précède la possibilité même de création.

Pourtant, en parcourant une Ă une les salles qui reconstituent la dĂ©marche artistique de Fontana, on rĂ©alise avec Ă©tonnement que c’est une impression de sĂ©rĂ©nitĂ© profonde qui se dĂ©gage de ses oeuvres les plus impressionnantes : quand les buchi, les trous, laissent place aux Tagli, les fentes, ou quand les ouvertures qui maltraitent la toile se font rĂ©gulières, on ressent l’espèce d’ascèse spirituelle dont l’oeuvre est le tĂ©moignage.

L’absence de matière à certains endroits de la toile fait appel d’air, ouvre sur une hétérogénéité de la peinture, qui intègre son environnement non pictural. Un effet de hors-champ où l’idée, la mémoire du geste, la volonté semblent plus importantes que la matérialité.

C’est surtout un plaisir immense. Comme dans cet incroyable « environnement », une installation en forme de labyrinthe entièrement blanc où une seule fente, dans une salle centrale, nous ramène à une tout autre « origine du monde » que celle de Courbet. Le labyrinthe est composé de perspectives géométriques incroyables ; Fontana sait trouver l’angle qui étonne, et on se prend à tester toutes les positions possibles, à se faufiler dans chaque recoin pour expérimenter toutes les « vues » de l’espace qui nous entoure. Le blanc est partout, les yeux en sont remplis, à droite à gauche, au-dessus en-dessous, et à la fin il y a cette ouverture qui nous happe.

Plus que le lion de Nietzsche, sa démarche s’apparente à l’enfant, l’étape suivante qui construit la possibilité du surhomme, du créateur : « L’enfant est innocence et oubli, un recommencement, un jeu, une roue qui se meut d’elle-même, un premier mouvement, un « oui » sacré ». Fontana rêve, comme un enfant devant Last Action Hero, de traverser l’écran pour y trouver autre chose, de plus grand, plus puissant, ou tout simplement une forme de plénitude.

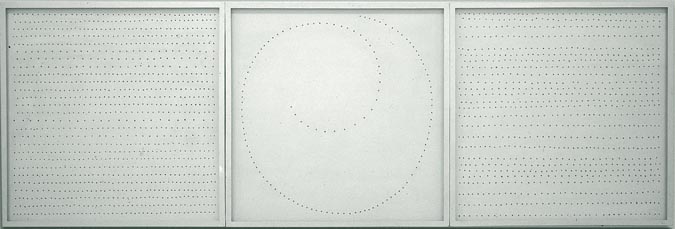

Par la répétition d’un geste parfait, on ressent l’intensité de la volonté de l’artiste, qui atteint son apogée pour moi dans le triptyque Trinita (ci-dessous), où le rythme que crée l’alignement des trous semble être le résultat d’un état modifié de conscience. Comme il le dit lui-même, il s’agit de « donner un sentiment de calme spatial, de rigueur cosmique, de sérénité avec un regard sur l’infini », le tout lors d’une pratique ritualisée.

Pourtant, l’exposition n’est jamais de tout repos : l’oeuvre de Fontana oscille entre une débauche de formes baroques et des monochromes austères, entre un kitsch flamboyant et une épure solennelle. Cette tension entre deux pôles difficilement compatibles se retrouve dans ces toiles fendues, qui portent en elle à la fois une quête spirituelle rigoureuse et dépouillée vers un absolu, et des connotations érotiques à la limite de l’obscénité.

Il faut voir ces vidĂ©os oĂą il retrousse les bords de ses fentes pour les faire tenir bien ouverte dans la toile. Ce geste lĂ , loin d’ĂŞtre naĂŻf, Fontana le met en scène, le travaille, le ritualise. Au mĂŞme titre que les surfaces roses bonbons, les amas de peinture et le dĂ©bordement de matière, il participe Ă la dimension charnelle de la toile, au sentiment de mal-ĂŞtre ou au contraire de plaisir sensuel qu’elle vĂ©hicule.

Je repense au récit d’Henri Miller, dans Tropique du Cancer, d’un homme qui s’agenouille devant le vagin de sa maîtresse pour l’explorer avec un lampe de poche : « Je le lui ai fait tenir ouvert, et j’ai dirigé la lampe dedans. Tu aurais dû me voir… c’était cocasse ! J’étais si emballé, que j’ai tout oublié d’elle. Je n’avais jamais dans ma vie examiné un con si sérieusement. Tu aurais cru que je n’en avais jamais vu avant. Et plus je le regardais, moins il était intéressant. Ça ne sert qu’à te montrer qu’il n’y a rien du tout là -dedans, surtout lorsqu’il est rasé. C’est les poils qui le rendent mystérieux. […] C’est si totalement dépourvu de sens, que ça me fascinait de le regarder. J’ai dû l’étudier dix minutes ou davantage. Quand tu le regardes de cette façon, avec détachement, quoi ! il te vient des drôles d’idées dans la tête. Tout ce mystère sur le sexe… et puis tu découvres qu’il n’y a rien… c’est le vide… Ça serait drôle si tu y trouvais un harmonica… ou un calendrier ! Mais il n’y a rien là -dedans, absolument rien… C’est dégoûtant. »

Y a-t-il une part de mensonge dans les oeuvres de Fontana ? Elles sont saisissantes non pas par ce qu’elles montrent, mais par ce qu’elles ne montrent pas, un peu comme le cosmos, ou le sexe d’une femme. Elles supposent quelque chose de plus grand qu’elles ne le sont elles-mĂŞmes : c’est au spectateur d’imaginer et de construire cette grandeur et cet infini. Ce que la bĂ©ance permet, elle le promet d’une certaine manière. Comme un illusionniste de son chapeau, Fontana nous promet de faire sortir de ses oeuvres l’infini et l’inconcevable, crĂ©ant en nous une attente – Concept spatial, attentes, c’est le nom de peut-ĂŞtre un millier de toiles fendues, rĂ©alisĂ©es entre 1960 et 1968. La contemplation n’est donc pas stable, il y a une tension, un dĂ©sir peut-ĂŞtre impossible de saut vers cet ailleurs entrevu. Chaque oeuvre est pensĂ©e comme une aventure, mais Ă la fin on reste, les bras ballants, devant le tableau qui nous a tout promis.

« Je ne veux pas faire un tableau, je veux ouvrir l’espace, crĂ©er pour l’art une nouvelle dimension, le rattacher au cosmos, tel qu’il s’Ă©tend, infini, au-delĂ de la surface plate de l’image »