À la lecture d’un roman, là où la fiction est reine, on se retrouve souvent à chercher à analyser, à creuser. On part à la recherche de ces messages secrets, des clins d’œil de l’auteur, de ce qu’il a vraiment voulu exprimer à travers ses personnages, ses intrigues, ses dialogues. On se réfugie ainsi sous les ailes chaleureuses de l’écrivain, et l’on se prépare à embrasser ou à rejeter son point de vue, sa vision, ses jugements. Derrière ce mécanisme, on suppose en fait que tout a une explication ou une raison. Que ce soient les réactions d’un personnage face aux ennuis que lui jette l’écrivain ou les raisons originelles de ces ennuis – le pourquoi l’auteur lui fait subir cela – on cherche à rationaliser une œuvre toute entière, de l’ensemble du processus d’écriture aux plus petits détails de l’intrigue.

C’est d’ailleurs une des choses que l’on apprend en classe de français, on y apprend à disséquer les œuvres, à interpréter des textes fermés à tout jamais – du fond de sa tombe, l’auteur ne pourra jamais vous répondre – dans le but de comprendre et d’expliquer. On veut comprendre le suicide d’Emma Bovary, les coups de feu de Meursault et les vers de Rimbaud. Ce presque devoir n’empêche pas d’apprécier ou de pleurer sur un roman, mais il est persistant. Le « pourquoi » est un moteur qui nous pousse à lire plus, à découvrir au fil des pages les raisons profondes d’actions futiles.

Wolf in White Van raconte l’histoire de Sean, défiguré après un « accident ». L’accident, et on le comprend assez rapidement, remonte à son adolescence, et implique un fusil qu’il a lui-même pointé sur son menton un soir. Sean est donc un fantôme, un survivant. Il est une âme qui erre au sud de la Californie, encore en vie alors que la mort aurait dû l’emporter, et il porte sur son visage le souvenir éternel de son acte.

La question qui suit est logique : pourquoi a-t-il fait cela ?

Il n’y a aucune raison. Aucune explication logique, aucun traumatisme. Rien. Sean le survivant ne le sait pas lui-même. Et John Darnielle encore moins. C’est le parti pris de l’auteur, il a créé ce personnage complexe comme un véritable être humain, et il s’engage à le suivre sans jugement, sans la condescendance de l’omnipotent écrivain, sans grandes explications. John Darnielle n’essaie même pas de comprendre Sean, il en est juste le messager, celui qui, par son pouvoir de narrateur omniscient, peut raconter son histoire.

Le chanteur des Mountain Goats créé ainsi un monde indépendant où nous sommes des spectateurs perdus dans les pensées et émotions de Sean, qui se succèdent sans véritable cohérence ni chronologie. Ce sont des bribes de vie entre l’accident et un « aujourd’hui » fictif, qui dressent le portrait d’un défiguré. Pourtant, jamais l’impression de passivité ne survient. On suit religieusement les pensées du héros, son amour pour la science-fiction (qui rappelle Kurt Vonnegut) et ses longues digressions. C’est en superposant toutes ces couches de Sean – celui coincé à l’hôpital, celui qui se remet de l’accident, celui qui vit sa vie tant bien que mal – que l’image prend forme.

Wolf in White Van est un véritable portrait, une mosaïque de photos d’un homme qui forment une grande toile et illustrent qui il est dans sa totalité, passé, présent et futur inclus. Un portrait qui s’attarde sur ce qui est et demeure, sans raison et sans explications.

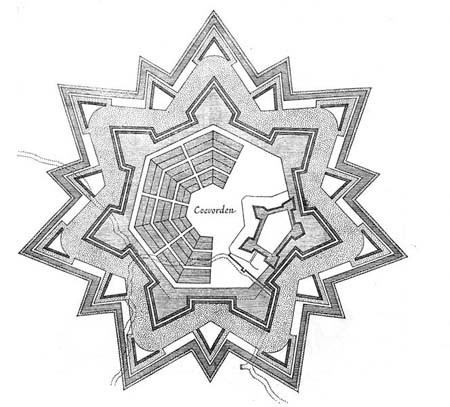

Plus encore, Wolf in White Van est une ode à l’imagination. Dans ses grandes digressions, Sean imagine des mondes entiers, des univers épiques et… des jeux de rôle. Le Sean de 2014 vit des fruits de son imagination et des longues journées passées dans les centres de traumatismes après l’accident. Condamné à fixer le plafond de sa chambre d’hôpital pendant des semaines, il s’évade par son esprit dans des mondes imaginaires où Conan se bat, où le monde s’effondre, ou encore où les survivants d’une catastrophe nucléaire partent à la recherche du Trace Italian, la trace italienne, une ville secrète et cachée où la vie est douce et sûre.

Trace Italian, c’est le jeu de rôle que Darnielle et son héros ont conçu, un jeu par courrier où, tour par tour, lettre par lettre, chaque action entraîne une réaction dans la quête vers la forteresse cachée. Cette fiction dans la fiction s’apparente au refuge du héros, un monde dans lequel il s’en allait pour fuir la douleur et les médicaments. Un monde où l’accident n’est jamais arrivé. Paradoxalement, ce monde fascinant, riche et complexe n’existerait pas sans cet accident. Trace Italian est pourtant loin d’être une mise en abyme un peu maladroite de la vie de Sean Phillips. C’est au contraire un exemple d’où l’imagination peut mener, et surtout une incitation à l’encourager malgré les discours et les jugements.

Et quand on remet en place toutes les pièces du puzzle, quand on prend du recul sur ce roman et ses nombreuses anecdotes et histoires parallèles qui sont aussi courtes qu’innocentes et sans conséquences sur l’histoire générale, on en revient au point de départ : il n’y a pas d’explications logiques et faciles à tout. Les jeux-vidéos n’encouragent pas les fusillades, les messages sataniques quand on passe les vinyles à l’envers n’ont pas d’implication sur les décisions des adolescents et non, une chanson n’a jamais tué personne.

Les événements arrivent pour des raisons bien plus complexes et inexplicables, des raisons que même les acteurs ne peuvent clarifier. C’est le point de départ de Wolf in White Van et son point d’arrivée. Chaque chapitre avance vers le récit de « l’accident ». Les détails n’éclairciront rien. Parce qu’il n’y a rien à éclaircir. Ce qui aurait dû être la fin d’une histoire d’un coup de fusil devient le début d’une autre histoire, d’une autre vie. Sean Phillips est un mille-feuilles de vécu, où tous les Sean s’entassent pour donner forme à un être vivant unique, sauvé par son imagination.

“It’s hard to overstate how deep the need can get for things to make sense.”

John Darnielle continue de chanter « The Best Ever Death Metal Band Out of Denton » avec toutes ses tripes, c’est un hymne qu’il reprend à chaque concert et où toute la salle hurle avec lui. Cette chanson, c’est sa vision du monde. Les choses arrivent parce qu’elles arrivent, justes ou injustes, belles ou immondes. C’est un monde où le monstrueux est aussi beau que le banal, où un visage défiguré cache une imagination magnifique. C’est un monde où Jeff et Cyrus auraient dû rester le meilleur groupe de Death Metal dans la banlieue de Denton.

“Hail Satan!”