C’est venu comme ça. À force de lectures de polars argentins, Buenos Aires et ses quartiers sont devenus pour moi le théâtre du nouveau roman noir. C’est le seul lieu aujourd’hui, où j’imagine encore voir cohabiter détectives privés officieux et truands, trafiquants en tous genres et parvenus des beaux quartiers.

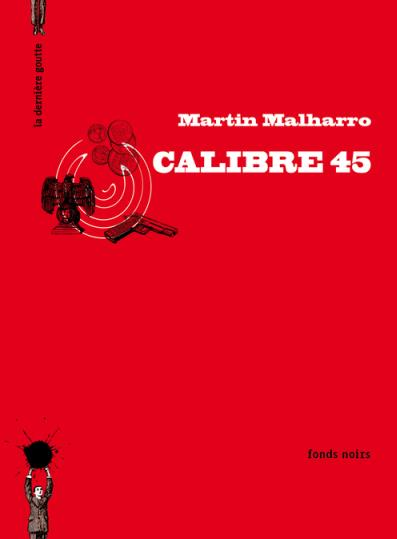

Calibre 45 de Martín Malharro a renforcé ce sentiment. C’est comme une recette de cuisine : les voitures et les rues, l’urbanisme et l’alcool, une fille à la voie suave dont la moindre intonation colle des érections au personnage principal, un détective de petite envergure mais au grand cœur. Ces ingrédients sont tous dosés savamment pour obtenir un polar haletant sur fond de manigances entre numismates. C’est une alchimie finalement. Avec ce que le terme peut laisser entendre de hasard et de mystère.

Le Buenos Aires que j’ai en tête est un parfait décor pour ça. Des troquets des quartiers pauvres aux bars chics des parties de la ville sans arrêt reconstruites par des architectes, c’est une ville que j’imagine perpétuellement au moment du crépuscule. Comme si le temps s’y était arrêté sur cet exact moment de la journée, entre chien et loup, un moment idéal pour enquiller les verres de gin. Dans mon imaginaire, sûrement, c’est une ville où traîner sa gueule de bois.

Je n’oublie jamais l’histoire trouble de l’Argentine, sa dictature, les bébés volés puis assignés à d’autres familles, les accointances avec d’anciens nazis, une certaine sympathie pour cette Allemagne-là. Pour moi, c’est un pays sombre, dur, triste et froid. Un pays qui laisse un sale goût dans la bouche. Et, d’expérience, ce sont les meilleurs endroits pour s’oublier dans l’alcool et les délicieuses spécialités locales (les empanadas dans ce cas précis), à écouter le bandonéon jouer sa plainte et sa fierté. Tiens, d’ailleurs, le bandonéon : encore une histoire entre l’Allemagne et l’Argentine.

C’est dans ces eaux troubles, donc, que s’épanouissent les meilleurs polars. L’histoire de Calibre 45 est classique : Mariani, un détective de petite envergure, est chargé de retrouver une collection de pièces anciennes d’une grande valeur disparues après un meurtre. La mission est bien payée, d’autant plus qu’elle ne consiste, au premier abord, qu’à passer quelques coups de fil. Mais un deuxième meurtre vient compliquer l’affaire et celle-ci se révèle être encore plus trouble qu’énoncée. Mariani s’enfonce peu à peu dans un univers qui lui était inconnu alors, celui des numismates, des collectionneurs et des passionnés dans lequel baignent évidemment aussi des trafiquants et des faussaires. Il joue sa vie avec nonchalance pour éclaircir le mystère.

Les deux vieilles tantes avec qui le héros cohabite, le meilleur ami cœur d’artichaut et la secrétaire dont notre héros pourrait bien tomber amoureux viennent compléter une galerie de personnages autant déjà vue qu’efficace. Ils sont les passeurs de l’histoire, ceux qui nous font avancer avec confiance vers une résolution étonnante. Ils ont le goût d’une recette ancienne qu’on réchauffe encore une fois, et encore une fois en se demandant si c’est vraiment possible qu’elle devienne meilleure à chaque fois. Et oui, c’est possible. Parce que nous vieillissons avec elle, que nos goûts s’affinent avec elle, que notre mémoire et la nostalgie ajoutent leur grain de sel.

Dans Calibre 45, s’exprime une certaine idée de la violence, apparaît une scission claire entre un Buenos Aires bourgeois et la vérité de ceux qui triment pour survivre. C’est de ce décalage, de ce constant aller-retour que fait le personnage entre ces deux mondes, que vient l’ambiance inégalable du roman noir. Avec ce regard affûté, seul ce qui se donne des allures de respectabilité lui semble louche. Tandis que lui, Mariani, est intemporel, universel. Ses soucis d’argent le poussent à accepter une mission hasardeuse mais n’entachent en rien ses qualités humaines. Les pauvres cœurs qui l’entourent, il les sait fidèles et droits. Les gens trop beaux ou trop riches pour être vrais, il leur reconnaît un cœur noir ou un esprit dérangé, une tendance à la cupidité ou aux luttes de pouvoir. Dans cet entre-deux, il se sait seul, désespérément seul. Incapable de trouver sa place, lui qui en sait trop et ne possède pas assez. Quelque part, il n’a même pas le désir de changer. Il est le garant de la justice, mais une justice de rue aussi implacable que cruelle.

Si l’on prend plaisir à attendre le dénouement de l’histoire, les caractères et les décisions des personnages questionnent notre époque et nos propres choix. L’histoire est un perpétuel recommencement. À l’heure où les disparités se font plus évidentes et les injustices quotidiennes, pas étonnant que le roman noir retrouve aujourd’hui un nouveau souffle. Son cœur bat en Argentine, mais nos rues en sont encore le théâtre malgré elles. Y croire c’est aussi croire que Mariani existe. Et nous avons bien besoin de Mariani.