Making a murderer : les choix de mise en scène de la réalité

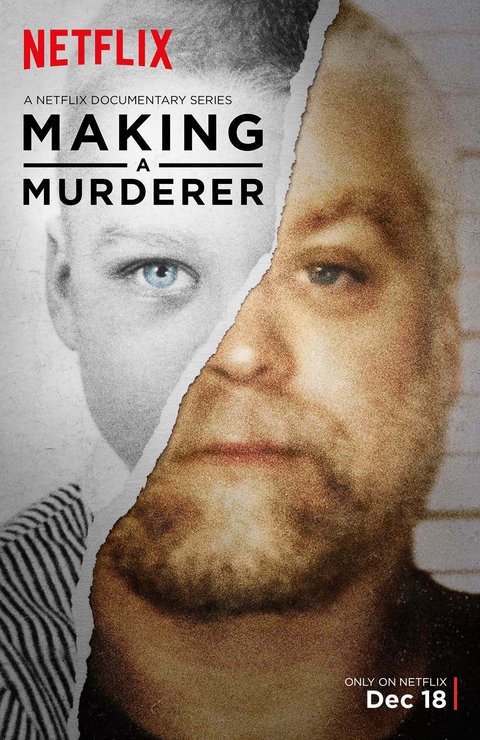

Making a murderer est une œuvre unique car hors normes, au sens propre : elle se dérobe aux qualificatifs que l’on peut tenter de lui attacher afin de l’y cantonner. Qu’une telle série ait été achetée par Netflix, grand prêtre des algorithmes et des mots-clés croisant la demande du public et l’offre de son catalogue, ne manque pas de sel. Il faut croire que de temps en temps (ce fut également le cas pour Sense8 des Wachowski) il se trouve quelqu’un au conseil d’administration du diffuseur pour avancer des arguments artistiques au milieu des recensements et graphiques commerciaux. Quelqu’un qui a cru en cette série documentaire tournée sur dix ans, par deux inconnues sans expérience, ayant en plus le culot d’afficher crânement du premier au dernier épisode un point de vue partial prenant comme adversaires la police et le système judiciaire des États-Unis – ou à tout le moins certains de ses agents.

Ce que Moira Demos et Laura Ricciardi ont filmé n’est que le dernier acte de l’histoire complète de Making a murderer, qui est presque aussi vieille qu’elles. Le cauchemar de Steven Avery a commencé en 1985, avec une première affaire reconstituée a posteriori via des moyens documentaires classiques (interviews, images d’archives) par les deux réalisatrices, dans les premiers épisodes. Une banale altercation en voiture va mener par ricochet Avery en prison, parce qu’il s’est accroché avec la mauvaise personne (l’épouse d’un adjoint du shérif) et surtout parce que lui-même est depuis toujours étiqueté comme n’étant pas une bonne personne – les Avery sont les pestiférés de la ville en marge de laquelle ils vivent, la cible automatique des moqueries et accusations en tous genres par les autoproclamés « braves gens ». Les policiers n’ont aucun scrupule à lui faire porter le chapeau d’une agression sexuelle commise par un autre, et il faudra dix-huit ans à Avery pour recouvrer sa liberté, grâce à un test ADN l’innocentant en confirmant l’identité du véritable auteur du crime. Identité qui était déjà quasi-certaine en 1985 (l’homme en question s’en était déjà pris à d’autres femmes dans le même comté, de la même manière), et qui avait été réaffirmée dix ans après à la police de Manitowoc par un inspecteur d’une autre partie de la région… Making a murderer débute en marchant dans les traces de la série Fargo, avec des flics encore plus pitoyables et surtout malintentionnés. On en viendra vite à regretter cette référence encore supportable, lorsqu’une fois arrivée dans les années 2000 la série change de braquet et se met à convoquer les mauvais esprits de Minority report et The Truman show.

Une fois libre et blanchi, Avery aspire à obtenir une reconnaissance du préjudice énorme qu’il a subi. L’enquête interne menée par l’administration judiciaire de l’État du Wisconsin ne débouchant sur rien de tel (ses services trouvant plus pertinent de se couvrir entre eux), Avery dépose une plainte en bonne et due forme au civil, avec demande de dommages et intérêts. Lesquels se chiffrent en millions de dollars s’il venait à l’emporter… sauf que la procédure n’ira jamais à son terme, étant interrompue par un meurtre dont Avery va se retrouver accusé d’office, placé en garde à vue sans indice préalable tandis que son domicile est fouillé pendant toute une semaine par les mêmes agents mis en cause dans son action au civil. La matérialisation du cauchemar arbitraire décrit dans Minority report est double : Avery est condamné en amont de l’enquête comme par les precogs de la nouvelle de Philip K. Dick, et la perquisition sans fin de son mobil-home débouche sur une « orgie de preuves » semblable à celle dénoncée par le personnage de Colin Farrell ; si abondante qu’elle en devient invraisemblable. Dans sa plaidoirie finale lors du procès un des deux avocats d’Avery parlera à leur sujet de « magic key », « magic bullet », les raccordant ainsi à la preuve douteuse originelle dans l’histoire américaine, la balle magique ayant supposément tué Kennedy à Dallas.

Un autre élément fondateur des États-Unis est malheureusement l’injonction « print the legend » mise en lumière dans L’homme qui tua Liberty Valance. Dans l’affaire Avery les médias se fichent du sérieux de l’accusation et de la valeur des éléments qui l’étayent : l’histoire qui leur est servie sur un plateau – un condamné à tort innocenté avant de réellement commettre un crime – est trop belle. Comprendre trop accrocheuse et spectaculaire pour se retenir d’en faire sa matière narrative principale, à coups de gros titres racoleurs, et d’émissions et reportages suivant et amplifiant l’enquête menée à charge, jouant jusqu’à la nausée le procès avant qu’il ait lieu. Les épisodes de Making a murderer qui décrivent les quinze mois (!) précédant le procès montrent le déchaînement de ce Truman show version trash et barbare, et surtout malheureusement bien réelle. La place des marginaux dans la société américaine nous apparaît crûment pour ce qu’elle est : ils servent de stock dans lequel puiser pour assigner les rôles de méchants, de croquemitaines dans ce flux continu de télé-réalité judiciaire choc, où deux des trois qualificatifs (la justice, la réalité) sont sacrifiés sur l’autel du spectacle fourni pour gaver non-stop le public.

Le procès qui arrive enfin est censé être le moment équitable pour l’accusé, mais on comprend vite qu’il n’en sera rien. Le procureur cherche moins la vérité qu’un coupable à condamner (si possible vendeur, pour favoriser sa réélection) ; le juge a plus à cœur de donner l’apparence de la justice que de rendre réellement la justice – comme celui du Pont des espions – et laisse percer la partialité de ses opinions (la sentence finale qu’il rendra sera le coup de grâce, ranimant la fable du faux premier crime d’Avery) ; et le travail de sape de l’esprit du public par la police et ses relais médiatiques en amont des débats a laissé une marque indélébile. Les avocats d’Avery le diront, lors de l’attente du verdict : contre les histoires disant tout et n’importe quoi, ils ne peuvent compter que sur l’esprit critique des jurés. Sont-ils prêts à gober tout ce qu’on leur raconte ? De judiciaire, l’interrogation devient naturellement une question de cinéma/série tv. Avec comme triste preuve par l’exemple de la réponse (positive) le cas du procès de Brendan, neveu de Steven Avery, condamné pour complicité de meurtre et de torture sans preuves, sur la seule base d’une confession qui ne colle pas du tout avec le récit développé lors du premier procès et d’un témoignage fourni par une cousine avouant par la suite l’avoir inventé, parce que les accusations portées contre Steven et Brendan à la télévision l’avaient convaincue. Les gens préfèrent ces histoires fragiles, biaisées qui leur sont assénées à l’absence d’histoire attachée à l’innocence « absolue » plaidée par Avery : il n’était pas là, il ne peut rien savoir, il n’a rien à dire.

Making a murderer déroule ainsi le terrible constat d’une société totalement paumée entre la réalité et la fiction, car absolument crédule à la mise en scène de la réalité qui lui est présentée par les référents en qui elle a une confiance aveugle : la police et la télévision (il faut voir le frère de la victime répéter comme un mantra « We love police » tout au long du procès). L’affaire relatée par la série est un exemple extrême où la police exploite de manière excessive ce statut qui lui est concédé, de metteur en scène de la réalité afin d’élucider les affaires criminelles et de préserver l’ordre et la sécurité de la communauté. Et le but des réalisatrices Moira Demos et Laura Ricciardi est d’apporter un moyen de contrer cela, de proposer une autre mise en scène de la réalité, ni plus ni moins partiale que ce qu’a élaboré la police, et autrement plus humaine. Car la « note d’intention » de la mise en scène par la police repose sur les deux bases suivantes : certaines vies ont infiniment moins de valeur que d’autres ; le système policier et judiciaire est too big to fail.

« On aurait plus facilement pu le tuer », « On doit éradiquer leur patrimoine génétique ici et maintenant » : voici deux des nombreuses phrases sortant de la bouche des policiers et exprimant clairement le peu de cas qu’ils font de la personne de Steven Avery, sans interruption depuis 1985. Au-delà du (gros) problème humain, le danger vient du fait que ces individus sont en position de pouvoir, donc en situation d’influer sur la société selon leurs préjugés – lesquels incluent également la misogynie qui transpire dans leur conduite des deux affaires Avery, deux agressions envers des femmes (un viol et un meurtre) détournées pour régler des comptes plutôt que de chercher à en arrêter les auteurs (dont un récidiviste identifié). Les policiers s’arrogent ainsi le droit de déterminer eux-mêmes leurs objectifs, en plus de quoi ils se considèrent comme les seuls en droit de se prononcer sur les méthodes qu’ils appliquent. Face à chaque contradiction légitime, chaque accroc conséquent, l’unique argument répété est « Faites-nous confiance, on est la police ».

Ce mélange d’un indéfectible sentiment d’impunité, et de la conviction angoissée – et erronée – que le moindre aveu d’une erreur mettrait à terre le système judiciaire, transforme le procès de Steven Avery en un affligeant festival de parjures maladroits et de piètres tentatives de rafistoler des déclarations préalables se retournant contre les policiers. La quête de la vérité sur l’identité du meurtrier, qui était déjà secondaire (charger le dossier d’Avery était la priorité), rétrograde au troisième plan. Au tribunal il s’agit avant tout de sauver la crédibilité de l’enquête, en impliquant de plus en plus d’appuis (jusqu’au FBI, pour un test scientifique aussi providentiel que branlant) et de façon de plus en plus grossière : dans son réquisitoire le procureur en arrive au raccourci extrême et cynique selon lequel acquitter Avery reviendrait à accuser la police d’avoir commis le meurtre. La protection de principe d’un système ayant failli à ses devoirs comme finalité, et l’obéissance aveugle à la figure d’autorité comme technique : cette mise en scène de la réalité n’a plus grand-chose de démocratique. Et la dernière digue est rompue quand on apprend, dans le dernier épisode, qu’une fois retiré pour délibérer après le procès le jury a été selon toute évidence infiltré et menacé afin qu’il rende le « bon » verdict, selon des pratiques mafieuses. Suite à ce coup de grâce on arrive au bout de Making a murderer défait, malade, mais habité d’une certitude : cette autre mise en scène élaborée par Demos et Ricciardi est une nécessité, l’exercice d’un contre-pouvoir devenant contrepoison contre les exactions policières comme – à une échelle différente – Merci patron ! de notre côté de l’Atlantique contre les abus économiques.