Cette critique a Ă©tĂ© Ă©crite par mon ami Matthieu de Baudelire. Pour ma part, je serai loin d’ici pour une quinzaine de jours le temps de congĂ©s bien mĂ©ritĂ©s Ă l’autre bout du monde :)

Le petit Filippo traîne, et Matteo s’agace, s’énerve, se fâche. Si seulement Giuliana n’avait pas dû aller travailler plus tôt ce matin là , elle aurait, comme à l’accoutumé, déposé leur fils à l’école, et lui pourrait déjà être dans son taxi à sillonner les rues de Naples en quête de clients. Alors, quand Filippo demande à s’arrêter pour simplement refaire son lacet, Matteo refuse. Plus en retard que jamais, il accélère même le pas, trainant quasiment son fils dont les courtes jambes semblent littéralement flotter sur le bitume tel un jeune danseur de ballet urbain. Pas une minute à perdre, chaque seconde semble alors si précieuse… Ah, malheureux, si tu pouvais seulement imaginer ce qu’une seconde peut bouleverser dans une vie. Ces quelques instants volés au temps qui amènent à se trouver parfois au mauvais endroit au mauvais moment, au pire moment… Et ces petites contrariétés matinales de paraitre soudain si superflues, ces parcelles de quotidien que l’on aurait vécues si différemment si jamais l’on avait su que le destin avait en cette sombre journée décidé de frapper, brisant un équilibre à nos yeux éternel mais en réalité aussi fragile qu’éphémère…

Car au détour d’un carrefour, la tragédie guette et attend patiemment son heure…celle où les si précieuses secondes gagnées par Matteo se teignent de rouge et où la vie enfile soudain son habit de deuil. Une fusillade éclate, règlement de compte mafieux en plein centre ville entre deux bandes napolitaines. Echanges de tirs. Insultes. Cris et hurlements. Balles perdues. Vies qui basculent…Le père se jette sur son rejeton, le couvre, le couve, le protège…puis se relève tandis que la menace semble s’être évanouie. Le sol est maculé de sang. Filippo gît inconscient, son lacet défait, victime innocente d’un projectile égaré.

« L’enfer c’est l’absence Ă©ternelle » avait Ă©crit Victor Hugo après avoir perdu sa si chère LĂ©opoldine. Comment vivre après ça en effet ? Comment survivre lorsque tout ne semble plus qu’ombres et tĂ©nèbres ? Pour Giuliana, effondrĂ©e, il n’y a qu’une alternative possible : retrouver ces hommes et venger par les armes le sang de son fils. Matteo s’y essaye, par amour pour sa femme, par amour pour son fils mais ne peut finalement s’y rĂ©soudre. NoyĂ©e de chagrin, déçue par son mari incapable de laver la mort de leur enfant, Giuliana s’enfuit alors, laissant Matteo Ă son dĂ©sespoir et à « l’enfer tout entier contenu dans ce mot : solitude » (Hugo). Matteo ère dès lors, sans vie, seul Ă bord de son taxi, en quĂŞte de vide et d’oubli. Jusqu’au jour oĂą il rencontre dans un bar un sombre inconnu, Provolone, et que cet homme lui rĂ©vèle alors un bien curieux secret : la Porte des Enfers existe ! La Porte des Enfers…celle-lĂ mĂŞme qui ouvre sur le monde des morts, celle-lĂ mĂŞme qui pourrait lui redonner son fils trop tĂ´t dĂ©cĂ©dĂ©, celle-lĂ mĂŞme qui lui offrirait le droit de rĂ©Ă©crire l’histoire… Ivre de chagrin et prĂŞt Ă tout pour sauver Filippo, Matteo accepte alors la proposition de Provolone de le mener au devant de cette si fameuse porte… S’immiscent alors pour le lecteur, derrière les allures et les propos de cet Ă©nigmatique personnage, les spectres d’autres dĂ©mons, aux abords pourtant angĂ©liques, ayant eux aussi hantĂ© les pages les plus infernales de la littĂ©rature mondiale. Car on croit Ă©videmment reconnaitre en ce Provolone le MĂ©phistophĂ©lès de Goethe scellant un pacte avec le Dr Faust, Lord Henry profitant de la vanitĂ© de Dorian Gray dans l’œuvre majeure d’Oscar Wilde ou encore l’AbbĂ© Herrera abusant de la confiance d’un Lucien de RubemprĂ© Ă un souffle du suicide dans les dernières pages de « Illusions perdues » de Balzac. Et pourtant il s’agit ici d’une rencontre d’un autre type, totalement dĂ©sintĂ©ressĂ©e. Loin d’être un bourreau, Provolone s’avère au contraire un maĂ®tre et un guide. Car cette Porte des Enfers existe rĂ©ellement, et Matteo y faisant face peut Ă son tour l’implorer de s’ouvrir, paraclausithyron de la dernière chance renvoyant au souvenir de Tibulle, dans ses « ElĂ©gies », suppliant alors la porte gardant l’être cher de s’ouvrir afin de lui permettre de retrouver sa DĂ©lie. Mais « La Porte des Enfers » ne s’ouvre malheureusement pas si facilement, mĂŞme vivant il faut ĂŞtre dĂ©jĂ un peu mort pour pĂ©nĂ©trer au royaume de ceux qui ne sont plus et avoir en partie enterrĂ© avec soi ses espoirs et ses rĂŞves. Car la porte, inflexible, met en garde : « Par moi on va vers la citĂ© dolente; par moi on va vers l’Ă©ternelle souffrance ; par moi on va chez les âmes errantes (…) Avant moi rien ne fut crĂ©Ă© sinon d’éternel. Et moi je dure Ă©ternellement. Vous qui entrez, abandonnez toute espĂ©rance » (Dante, « La Divine ComĂ©die »).

« La Porte des Enfers » est un roman d’une rare beautĂ©, livre coup de poing et coup de cĹ“ur, et adaptation moderne et bouleversante du mythe d’OrphĂ©e et Eurydice. Car pourquoi ce père descend-il aux Enfers chercher son fils ? Pour le retrouver inĂ©vitablement. Mais aussi et surtout par amour, par amour pour sa femme qui lui a demandĂ© de venger la mort de son fils ou de le lui ramener. Matteo ne va certes pas directement chercher son Eurydice aux Enfers…mais par son sacrifice, en lui redonnant son fils, il espère ainsi accomplir sa promesse et retrouver l’amour perdu de celle qu’il a toujours aimĂ©e…Car Matteo sait, Ă l’instar d’OrphĂ©e dans le texte de Cocteau, qu’ « Ă l’impossible il est tenu » pour obtenir le pardon et le retour de Giuliana. Et ce mĂŞme en ayant parfaitement conscience de la bien funeste prophĂ©tie d’Horace : « la mort rattrape toujours ceux qui la fuient »…

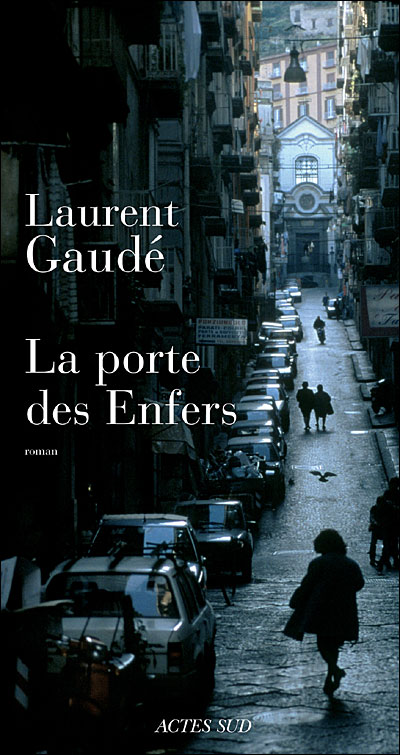

Après « Le soleil des Scorta » et « La mort du roi Tsangor », Laurent Gaudé signe probablement avec ce roman aux échos dantesques, son œuvre la plus poignante et une belle réflexion sur la frontière finalement si perméable entre la vie et la mort, ces deux mondes enlacés où les vivants meurent à petit feu de ces deuils qui ne passent pas et où les morts ne survivent dans l’au-delà que par la mémoire et le souvenir qu’ils laissent chez les vivants, ultimes souffles de vie avant de disparaitre, une fois définitivement oubliés, au centre de la spirale du royaume des Enfers : « Le centre de la spirale, c’est le néant, leur deuxième mort. C’est la règle du pays des morts. Les ombres auxquelles on pense encore dans le monde des vivants, celles dont on honore la mémoire et sur lesquelles on pleure, sont lumineuses. Elles avancent vers le néant imperceptiblement. Les autres, les morts oubliés, se ternissent et glissent à toute allure vers le centre de la spirale » (p194).

En ce mois de dĂ©cembre, pĂ©riode toujours propice aux bilans, s’instille le sentiment que « La Porte des Enfers » effectue une curieuse synthèse de ce que j’ai pu lire et chroniquer cette annĂ©e. Etrange impression en effet tant le roman semble emprunter à « Maus » les ressentiments de haine de vengeance, de l’Ă©vidence du “ne jamais oublier” Ă la difficile acceptation de conclure le serment et de “ne jamais haĂŻr” ; à « Terre des

affranchis » les sombres Ă©chos dĂ©moniaques Ă©manant de ces eaux infernales ; à « La route » le courage et la force d’un père prĂŞt Ă tous les sacrifices pour son fils ; et au « Vieil homme et la mer » les sentiments d’abnĂ©gation et de persĂ©vĂ©rance devant une lutte confinant Ă la folie… Mais plus qu’une synthèse, « La Porte des Enfers » me semble rĂ©sonner ce soir comme la fin d’un cycle, le terme d’une Ă©poque Ă jamais rĂ©volue, et la conclusion, peut-ĂŞtre, d’une phase d’Ă©criture Ă©minemment personnelle. Chacun s’est un jour heurtĂ© Ă une porte qui lui rĂ©sistait, Ă un rĂŞve Ă©chaudĂ©, Ă une ambition brisĂ©e, Ă un cĹ“ur fermĂ© Ă double tour… Que faire alors ? Insister et espĂ©rer ? Peut-ĂŞtre. Mais après ? Regarder par la serrure ce bonheur qui s’échappe et auquel il faut se rĂ©signer et renoncer. Et ensuite ? Ensuite peut-ĂŞtre tout simplement finir par accepter. Accepter et comprendre qu’il est inutile de forcer les serrures lorsque la « Porte des Enfers » semble bel et bien Ă jamais scellĂ©e ; accepter et comprendre qu’il est illusoire de « rĂŞver Ă l’impossible rĂŞve » et que le mieux demeure de partir, partir et marcher sans se retourner trop tĂ´t, sans se retourner jamais vers cette porte close, vestige d’un idĂ©al abandonnĂ©, pour Ă©viter ainsi, Ă l’instar d’OrphĂ©e, mort d’avoir trop impatiemment aimĂ©, de sombrer dĂ©finitivement dans ce cercle des Enfers nommĂ© regrets Ă©ternels ; accepter et comprendre surtout qu’il est vain de dissoudre ses forces dans une lutte dĂ©sespĂ©rĂ©e, et que mieux vaut alors savoir les rassembler pour se mettre en quĂŞte de nouvelles clĂ©s Ă mĂŞme d’ouvrir sur d’autres paradis…