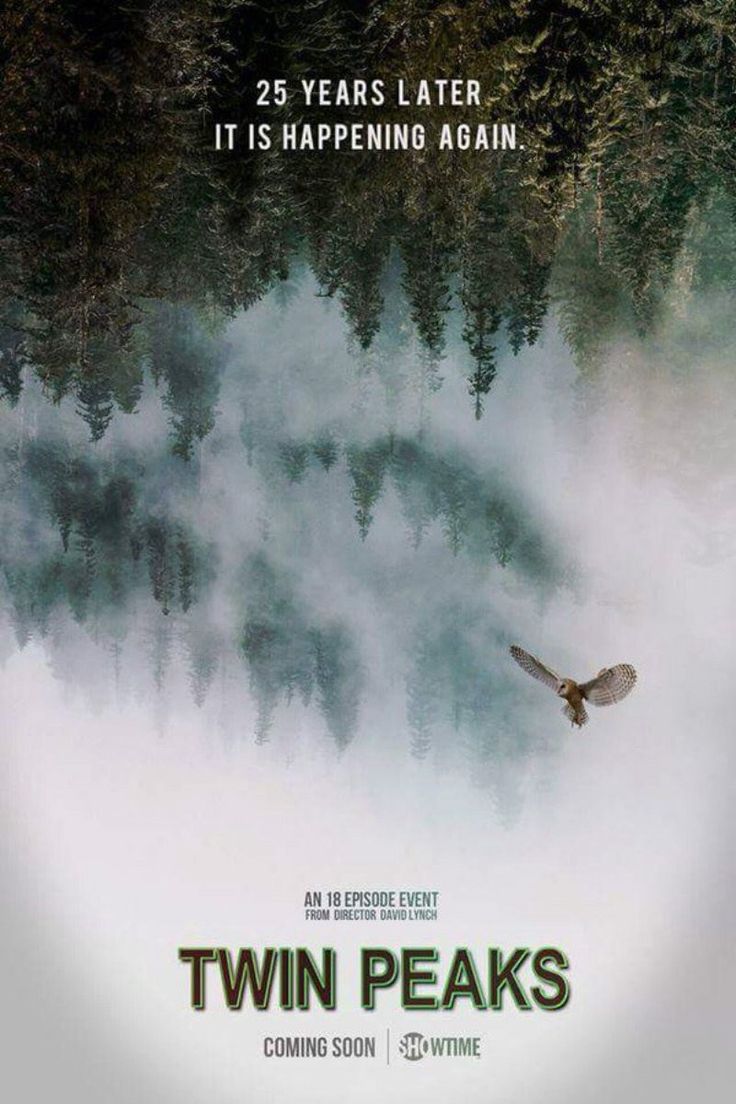

Au retour de Twin Peaks

25 ans plus tard, Twin Peaks s’est donc achevée une seconde fois. Le double épisode inaugural, troquant soap opéra contre expérimentation, forêts contre villes, établit clairement la position de Lynch vis-à-vis de ce come-back : l’histoire se déroule bien 25 ans plus tard et affirme sa rupture temporelle avec le dernier épisode de la saison 2. C’est autour de cette fracture, pas loin de refléter la propre retraite cinématographique de Lynch, qu’est bâti cette troisième saison. Le plan final, terrible, où le visage défiguré de Laura renvoie à celui de Cooper/BOB 25 ans plus tôt, illustre parfaitement cette dichotomie : moins copie que coup de projecteur sur l’abysse, il place le spectateur face au même suspens et réitère une même défaite, prouvant que Twin Peaks s’était déjà bien achevée une première fois, en 1991.

Rétrospectivement, Lynch ne pouvait raisonnablement pas reprendre les choses là où elles s’étaient arrêtées. Dans le seul univers de Twin Peaks, ces 25 années sont 25 ans durant lesquelles le mal (BOB) a vaqué librement sur terre. Ce qui frappe dans ce retour, c’est l’absence de subterfuges employés par Lynch pour combler cet exercice du temps. Peu de maquillages et de rustines. Au contraire, la série est perforée par une série de deuils. Deuil de la vie d’avant ; deuils métaphoriques (avec la carrière abordée de MacLachlan, dont Dougie pourrait être le commentaire) ; deuil impossible pour Sarah Palmer ; et enfin deuil du discours, notamment celui “alter” porté par Jacoby, dont l’echo est de plus en plus moindre dans nos sociétés. Mais aussi deuils bien réels : celui en forme d’hommage répété à Bowie, celui éprouvé en direct de Catherine E. Coulson, jusqu’à celui, quasiment anticipé, d’Harry Dean Stanton. Avoir traité ces deuils dans leur ensemble, sans en oublier aucun, est sans doute la part la plus émouvante de ce retour. Cela fait de la fiction une fiction consciente de son statut, de sa fragilité, qui laisse transparaitre une forme de lucidité, et par là-même de grande honnêteté, de la part de Lynch et Frost à ne pas s’être battus contre ce constat : celui que le temps n’est jamais suspendu à la suspension du récit.

Si cette troisième saison a fait de la question du mal un élément central de Twin Peaks, elle n’aurait pu le faire adéquatement sans, simultanément, se confronter à cet état intenable qu’est celui de la reprise. Le double mouvement présenté par la série, celui d’une intrigue principale en ligne droite (de Cooper enfermé à Cooper libre), hérissée d’apartés (les conversations entre filles au Bang Bang Club, Jacoby, les frères Horne, Rodd) relate moins une volonté de remplissage qu’une volonté de faire entrer le monde à l’intérieur du récit. La décentralisation vers d’autres territoires fait d’ailleurs écho à cette structure éclatée de la narration. En 2017, Twin Peaks ne pouvait plus être contenue par les frontières assaillies de sa ville éponyme. La série dilate ses origines (du meurtre de Laura à la bombe atomique), comme ses points de fuites. Toutes ces intrigues secondaires, plus ou moins autonomes, plus ou moins résolues, opèrent ainsi comme des marqueurs temporels, ceux d’un écoulement, et comme un manifeste : le désir de rendre compte du fleuve au sein duquel le récit a été suspendu. C’est ce rapport conflictuel du temps au récit qui rend si enviable le retour de Cooper en Cooper, ou si poignante la résolution accordée à Norma et Ed. Tout trois souffrants d’avoir été suspendus dans un continuum, puis délivrés par la jonction retrouvée entre récit et temps. À travers eux s’exprime un soulagement singulier : celui de réintégrer l’actuel. C’est-à-dire le monde, même si ce monde n’a plus rien de joyeux.

Si cette troisième saison parait plus noire que les précédentes, malgré l’impact lumineux du personnage de Dougie, ce n’est pas seulement parce qu’elle est portée à ses extrémités et en son centre (le fameux épisode 8) par trois épisodes glaçants. Ni parce que le happy-end sous-entendu par Lynch dans la seconde partie n’aura pas (complètement) lieu. C’est aussi parce que cette structure perméable, qui fait côtoyer le mal ancien (BOB), le mal à venir (Judy, désigné comme l’ancêtre de BOB) et le mal ressassé (celui des enfants notamment), incarne l’idée qu’une cartographie du mal ne peut désormais plus s’effectuer en deux dimensions. Que ses embranchements, interconnexions et routes parallèles, ne peuvent plus souffrir d’une bipolarisation telle que la white et la black lodge. La figure de Laura a toujours le mieux incarné cette ambiguïté – rédemptrice et déchue, victime et co-responsable. Dans la continuité du traitement appliqué à son personnage dans Fire walk with me, elle apparait plus que jamais comme le centre lumineux et obscur de la série, dont les existences semblent vouées à se confronter au mal – dans l’épisode 18, le cadavre inexpliqué dans son salon rappelle l’inertie dans laquelle sont prises toutes ses incarnations – sans que l’on ne sache plus si elle doit en être délivrée, ou si c’est le monde qui doit être délivré d’elle. Certes, les personnages de Dougie, Diane, la résolution accordée à Norma, Ed, Nadine, la reconversion de Bobby, font de cette saison 3 l’œuvre la plus humaniste de Lynch à ce jour, c’est-à-dire la plus amoureuse de l’humain. Mais cette bulle de résistance opérée par les « anciens » est régulièrement désignée par Lynch pour ce qu’elle est : une bulle. Twin Peaks, sa ville, ses préoccupations, est devenue mineure au sein du monde qui est désormais le sien. Foyer originaire du mal, mais foyer minuscule face à sa propagation.

C’est peut-être le sens à tirer du dernier épisode. BOB est de nouveau enfermé dans la black lodge. En échange, Cooper demande à ce que soit envoyé son tulpa auprès de Janie-E et Sonny Jim – le bien, affairé à chasser le mal, ne peut prétendre à la vie domestique. Cooper part à la recherche de Judy se retrouve dans le passé et tente de sauver Laura quelques heures avant son assassinat. Il ne faut pas se tromper, malgré ses apartés, Twin Peaks est bien la suite d’elle-même : un long mouvement qui tente d’embrasser à nouveau — et pas seulement métaphoriquement – ce qu’elle a été (jusqu’à, ultime libération, effacer le meurtre de Laura de sa chronologie). Embrasser, ici, devient aussi soigner. Mais parce que qu’on ne peut pas libérer Laura du poids qu’elle porte, l’affaire échoue. Cooper revient dans le présent, et en compagnie de Diane, traverse une réalité alternative où est sensée vivre Judy. Diane, qui ne s’appelle plus Diane, disparait. Cooper finit par rencontrer Laura, qui ne répond pas à son nom, et pour lui faire retrouver la mémoire décide de la ramener à Twin Peaks, dans sa maison natale. La maison n’est pas occupée par les Palmer, et ne semble jamais l’avoir été. Soudainement, Laura, en entendant son nom, se met à hurler. Fin. Ce qui est perturbant dans la seconde partie de cet épisode est l’abandon de tous les codes utilisés par la série. Lynch, soudainement, filme ses dernières scènes à la manière d’un polar désabusé. Finit les couleurs criardes, finit le jeu d’acteur “over the top”. Les personnages eux-mêmes perdent leur nom. Et l’on s’étonne presque que la blonde quinquagénaire qui ouvre la porte à “Cooper” ne réponde pas directement à celui de Sheryl Lee. Car c’est l’impression que donne cette conclusion, celle que Twin Peaks vient de quitter son monde pour entrer dans celui qu’elle avait laissé filtrer, c’est-à-dire le nôtre. À la manière dont la fin de la seconde saison opérait l’entrée définitive du monde de la black lodge dans celui de Twin Peaks, le mal désormais semble avoir pris résidence dans le nôtre. Le cri de Laura pose la question suivante : et si partir à la recherche du mal n’était pas, in fine, partir à la recherche de notre monde ? Sur le chemin du retour, c’est nous que Twin Peaks a fini par trouver.