Entretien avec Serge Bozon, pour la sortie de Madame Hyde

Sortie du film le 28 mars 2018

Pourquoi avoir choisi de situer l’action dans un lycée technique en banlieue parisienne ?

Je trouve qu’il y a quelque chose à faire, que les films sociaux ne font pas forcément – peut-être pas comme il faut. Je me dis toujours que c’est un terreau de fiction ; ça me ferait plus d’effet d’avoir un jeune prédestiné à l’échec qui à la fin du film veut être scientifique que quelqu’un qui est à Henri IV et brillant, et à la fin veut être scientifique. Parce que l’écart entre le début et la fin du film sera très faible dans le second cas, alors qu’il sera maximum dans le premier cas. Et je pense qu’un des plaisirs du cinéma fonctionne lorsqu’il se passe des choses étonnantes, avec de vrais écarts, de vrais franchissements. Quand ça part de loin. Pour arriver ailleurs. Au lieu d’être tout le temps dans une zone mitoyenne. C’est aussi plastique, j’avais envie de filmer un endroit. Les romantiques allemands disaient : « l’Art, c’est l’épreuve de l’étranger ». Et bien je trouve qu’à cause du documentaire, les gens demandent toujours qu’on soit légitime. Or je pense que ce qui est beau dans le cinéma – quand Howard Hawks réalise Tiger Shark, il n’a pas fait un stage chez les pêcheurs de requins ! Pour les westerns, les cinéastes n’ont pas lu de bouquins avec des conseillers pour leur indiquer comment monter à cheval, comment tirer avec un fusil. C’est-à-dire qu’il faut tenter des choses, non seulement affronter l’inconnu, mais aussi – presque comme dans un film de Douglas Sirk – faire de la vraie fiction, où il se passe des choses presqu’impossibles ! Ce qu’il se passe dans mon film ne peut pas arriver, et pas seulement pour des questions liées au fantastique, mais peut-être aussi pour des questions sociales. Mais c’est précisément ce qui est excitant, faire en sorte que les cancres au fond de la classe ne soient pas uniquement des racailles qui bordélisent le cours et qu’on oublie, mais qu’ils puissent se transformer autant qu’Isabelle Huppert. Aller dans des horizons qu’on ne peut pas du tout anticiper. Leur donner des vrais personnages qui ne soient pas reléguables à des statuts de victimes auto-désignées, et ne pas non plus appréhender des cours « slam » comme dans Entre les murs. Finalement, être plus frontal, et montrer comment on enseigne. Du dur, des maths, de la physique. Les choses les moins immédiatement sexy.

L’adaptation que vous faites du livre de Stevenson part de cette idée de l’enseignement, de la transmission ?

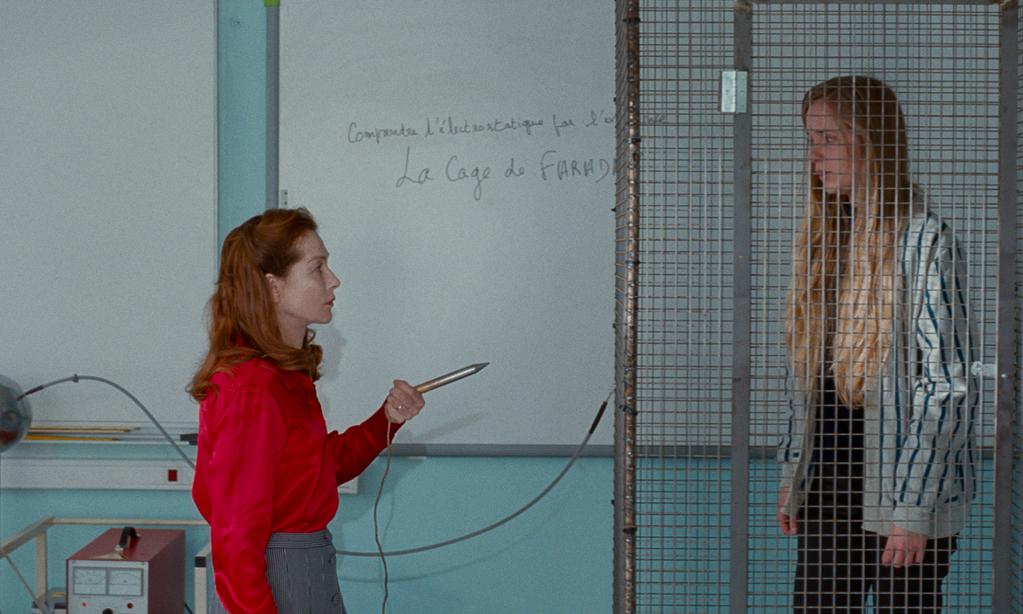

Oui précisément. En gros, pour évoquer le travail de l’enseignant, il faut partir de quelqu’un qui n’y arrive pas – s’il y arrive déjà, il n’y a rien à filmer, c’est bon. Que le personnage soit en échec. Je ne voulais pas qu’elle échoue depuis deux jours pour des raisons personnelles, il fallait qu’elle soit en échec depuis le début de sa carrière. Un échec total, simple, net, précis. Et le problème est qu’elle se trouve en fin de carrière. Si elle avait pu changer, elle l’aurait fait, c’est donc trop tard pour changer naturellement. Qu’est-ce qu’il lui reste comme possibilité de changement ? Par définition, un changement qui n’est pas naturel. Accidentel. D’où Stevenson. Il nous donne l’accident dans le labo. C’est accident, elle n’a pas voulu ce changement, et ne sait donc pas où cela va l’amener. C’est une métamorphose qui est subie. Pas choisie. Le fantastique permet de déclencher un changement chez quelqu’un pour qui ce serait trop tard de changer. Il fallait quelque chose qui ne soit pas naturel, comme un flash de fiction, pour permettre à madame Géquil, sans s’en rendre compte, d’enfin se transformer et parvenir à enseigner, en faisant par exemple des expériences, et pas seulement des cours théoriques. Il y a pour moi une intrication entre le fantastique et le film sur l’éducation. Ce ne sont pas deux trajectoires parallèles. C’était le nœud dès le départ. Les effets spéciaux étaient centraux dès le début : elle parvient à transmettre un savoir et devenir une lumière. C’est pourquoi les effets spéciaux ne sont pas du feu, mais de la lumière. Je voulais rester dans ce système très classique entre savoir et lumière, entre savoir et connaissance. Les métaphores liées à la lumière ne sont pas un hasard, je n’ai rien inventé.

De la même façon, la comédie et la tragédie sont totalement imbriquées.

Tout-à-fait. J’aimerais d’ailleurs qu’à la fin, les gens pleurent. Le film se transforme aussi peu à peu, au début, on peut dire que c’est un film social avec des pointes de comique, puis il y a une forme de mélange entre didactique et fantastique qui se met en place, et peu à peu, un désarroi, quelque chose de plus noir, d’un peu démuni. Ce n’est pas une émotion liée à une identification, mais davantage une émotion stupéfiante, avec une sorte de désarroi. On se retrouve sans rien, les choses sont allées trop vite. On ne sait pas trop quoi. Je cherchais à aller vers une certaine émotion. La façon dont nous avons travaillé ensemble avec Isabelle Huppert allait progressivement vers une forme d’émotion, comme pour son dernier cours. Pas sentimental parce qu’elle développe tout une argumentation imparable d’un point de vue didactique, sur l’interaction. Mais cela permet un rapport plus politique, elle demande en gros aux étudiants ce qu’ils doivent à leur environnement et à leur gène. Comme leur environnement, c’est la banlieue, qu’est-ce qui aurait changé s’ils étaient nés ailleurs ? Peut-être leur taille, leur caractère, leur vie ? Ce dernier cours met en rapport ces propos, la fragilité de la prof qui s’écroule, l’attention des élèves – entre gêne et pleurs. Il y a pour moi un partage, quelque chose d’un peu douloureux qui n’est pas un échec mutuel, mais plutôt une douleur partagée. Il faut reconnaître que ce n’est pas un film extrêmement fluide qui accompagne pas à pas les spectateurs. J’éprouve un certain plaisir à accélérer certaines choses, en ralentir d’autres. Créer des saccades, par exemple, dans une scène comique, arrêter un peu plus tôt que dans un film classique pour que le rire ne devienne pas trop confortable. Et qu’on garde une certaine adrénaline pour ce qu’il se passe après.

Pour être très simple, au début, il y a du comique, et à la fin, non. Il y a du tragique à la fin, et pas au début. C’est davantage pour moi un film qui évolue plutôt qu’un film qui ferait heurter en temps réel tragique et comique. Dans le cinéma classique hollywoodien, les films qui démarrent comme des comédies et se terminent en tragédie, ou qui alternent de façon brute, scène comique, scène tragique, sans le petit matelas qui permet aux spectateurs de gérer son émotion, étaient très courants. Malheureusement, ces ruptures de tons, ces changements de registre font figure aujourd’hui d’originalité. Alors qu’au fond, j’essaie de faire des films assez classiques. La stylisation vient du cinéma populaire. Qu’est-ce qu’il y a de plus stylisé qu’un Giallo, qu’un film érotique japonais, qu’un péplum ? La stylisation, comme l’invraisemblance étaient là, dès le début. Comme le fait de raconter des histoires folles. Le réalisme n’a jamais été quelque chose de propre au cinéma populaire. Le cinéma populaire s’est toujours opposé au cinéma réaliste. La vraisemblance, au contraire, au lieu de nous permettre de toucher un sujet dans ce qu’il a de plus profond, est obligé de faire tellement de nuances que ça devient mou. Si je voulais être vraisemblable, Madame Géquil, au début n’aurait pas été si isolée, elle aurait discuté avec un CPE, elle aurait eu un relai syndical. On aurait alors eu une prof qui se trouve en échec, mais pas complètement. Des élèves qui foutent le bordel, mais pas trop. Bref, on serait obligé de tout estomper. Qu’il n’y ait plus de vraies lignes de force. Je trouve que la vraisemblance vise en général à amollir les films. Plus rien n’est tranché. Alors que ce qui est beau dans les films, dans les maths, c’est quand les choses sont simples, tranchées. L’élégance en mathématique, c’est juste quand quelqu’un a réussi à faire une preuve plus simple, plus économe que l’autre. Plus facile à comprendre. C’est pourquoi dans mon film, tout repose sur des oppositions très simples : dans une classe, il n’y a que des mecs, sauf deux filles. Ils sont tous noirs ou arabes, sauf deux blanches. Ce goût du contraste, je pense que le réalisme l’interdit.

Les choix de mise en scène sont aussi tranchés.

La plupart des films sont aujourd’hui semi-documentaires – à cause de cette infection du documentaire – avec deux ou trois caméras à l’épaule, une lumière au plafond pour tourner dans tous les sens sans se prendre de projecteurs dans le champ – comme Kechiche, Cantet, Campillo, Maïwen. Il n’y a plus de travail de la lumière plan à plan. Je suis plus excité par des méthodes qui supposent une plus grande frontalité, plus de précision. Plus simple. Il y a des mouvements de caméra, parfois sinueux mais ce n’est pas mis en avant. Je cherche une certaine simplicité et de trouver comment, dans l’économie, on peut être frontal sans être dans une sécheresse constante. La mise en scène c’est l’art du détail – la lumière, le choix de la pellicule, les costumes etc. Ce sont des choix multiples, ce n’est pas théorique. Je n’ai d’ailleurs pas une façon de filmer, mes films diffèrent en fonction du sujet par exemple. Je garde la pellicule, une caméra sur pied, le fait de ne pas sur-découper les scènes et je m’interdis le côté océan de rushes dans lequel on va couper au montage. J’essaie de garder ce rapport à l’économie, à la simplicité.

Comment travaillez-vous avec les acteurs ?

Je suis pour un truc de l’instant. Comme pour tout le reste. C’est pourquoi j’aime aussi la pellicule – en numérique, que tu fasses une ou quarante prises, ça te coûte pareil. T’es tenté d’en faire beaucoup. Donc pas de préparation. Je n’ai rien dit à Isabelle Huppert. C’est très simple ma direction d’acteur : Huppert, c’est timide. Je disais juste « plus timide, plus timide ». José Garcia, c’est doux. Et Romain Duris, c’est « vas-y ! ». Je n’aime pas le travail de répétition, de mise en place – ça peut être très bien, c’est personnel, pas du tout un discours théorique. J’aime ça, on arrive sur le plateau, seule ma sœur, la chef opératrice a une idée de ce qu’il y aura à l’image – je n’ai pas de combo sur mes tournages, aucun retour image. On ne peut pas regarder une scène, se revoir. Ni moi, ni les acteurs. Comme dans le cinéma traditionnel, j’aime l’idée qu’il y a un mystère, une économie et un temps très limité. Tu ne te couvres pas, tu choisis un plan et tu tournes.

Recueillis par Quentin Mével à Paris, le 16 mars 2018.