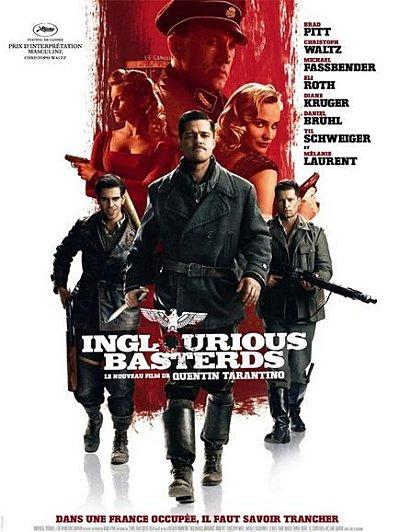

Bien que peu de personnes semblent s’en offusquer (à part peut-être Benjamin Rozovas), « Inglourious Basterds » marque la fin du règne de Quentin Tarantino dans le traitement de la pop-culture comme forme d’art absolu. Au travers de ses six premiers films, le réalisateur avait toujours réussi à se situer juste en dessous de la limite qui sépare un film ultra référencée mais à l’identité propre du pastiche de série b de mauvais goût. Aujourd’hui cette ligne semble clairement être franchie. Quentin Tarantino était jusque là un cas d’école, il était quasiment le seul réalisateur au monde à concevoir des films artistiquement parfaits (que ce soit en terme de réalisation, de structures narratives et de rendu visuel), tout en conservant comme objectif ultime le plaisir du spectateur, la jouissance immédiate. Le réalisateur américain ne prenait jamais le public de haut sans pour autant minimiser sa capacité à interpréter ses films, il réalisait des films pour nous, pour lui et pour la postérité. Il ne faut pas sous estimer la difficulté à réaliser un chef d’œuvre qui soit aussi un divertissement, l’alchimie parfaite qu’il faut entre deux univers que tout oppose. Par exemple, « Un prophète » de Jacques Audiard (l’autre film « important » du mois d’Août) nie clairement la notion de divertissement pour arriver à ses fins ; le film a beau être exceptionnel, il ne se place que du côté de l’œuvre.

« Inglourious Basterds » laisse perplexe. On a dit que pour la première fois, Quentin Tarantino a réalisé un film qui lui est propre, qui n’est ni un hommage ni une succession de références, et qu’en ça, il s’agit de son premier vrai film. Cette analyse me semble peu pertinente, et si elle l’était, elle indiquerait juste que depuis « Reservoir Dogs » nous avons été dupés. La principale caractéristique du film est qu’il est nombriliste. Le metteur en scène, dont le nom était devenu un adjectif synonyme de jouissif, puissant et énorme, a réalisé un long métrage qui est tout sauf tarantinesque. On le voit s’amuser avec ses acteurs, se lancer dans des dialogues vaudevillesques, rigoler des accents de ses personnages, et assouvir comme il se doit son fétichisme pour les pieds, mais à aucun moment on ne le sent ambitieux, nerveux, à la recherche de l’équilibre parfait.

A bien des niveaux, « Inglourious Basterds » ne répond pas à la promesse vendue. La seconde guerre mondiale ressemble ici à une scène de théâtre de boulevard, et aucun des acteurs interprétants des personnages historiques ne sont à la hauteur de leur modèle. On s’attendait à une boucherie, à la « Une nuit en enfer » avec des Nazis, à une dose extrême d’adrénaline, à un « Full Metal Jacket » qui se serait clos sur un duel violent Brad Pitt / Hitler. Au lieu de ça, on se retrouve avec un scénario étonnamment banal où il est question d’un énième attentat contre l’état major allemand, avec des agents infiltrés, déguisés, essayant de masquer leurs langues natales. On y trouve des scènes un peu lourdingues comme le rendez-vous dans le bar avec Diane Kruger, des scènes où les dialogues, spécialités du maître, tombent à plat. En fait toute les scènes avec Mélanie Laurent et cette histoire de cinéma viennent amputer le film de son fun. Dans la cinquième partie, on se croirait presque dans un mauvais Steven Soderbergh (« Ocean’s Twelve » au choix). Les personnages des Basterds sont sous développés / exploités et à peine présentés. Le casting est pour la première fois excessivement décevant avec des seconds rôles fades et des nazis en carton pâte. Seul Christoph Waltz tire son épingle du jeu livrant un personnage fantasque aux répliques excellentes.

Alors certes, le film ne manque évidemment pas de virtuosité technique et on frissonne lorsque que le film de Shosanna est projeté sur la fumée émanant de la salle en flamme, et oui la manière dont Quentin Tarantino joue avec l’Histoire est succulente. Mais on aurait définitivement souhaité que la « vengeance juive » s’exprime autrement que par cette métaphore autour de ce cinéma transformé en four.

Ainsi on finit par ne voir dans « Inglourious Basterds » qu’une version haut de gamme et plus violente de « La grande vadrouille », une farce qui fait parfois sourire, mais qui reste le plus souvent grossière voir ennuyeuse. Quentin Tarantino devait revisiter la seconde guerre mondiale… il n’arrive même pas à revisiter son propre univers. Un septième film qui met un terme à une filmographie jusque là sans faille et qui me rappelle combien il est attristant d’être abandonné par l’un de ses réalisateurs phares.

Note : 4/10