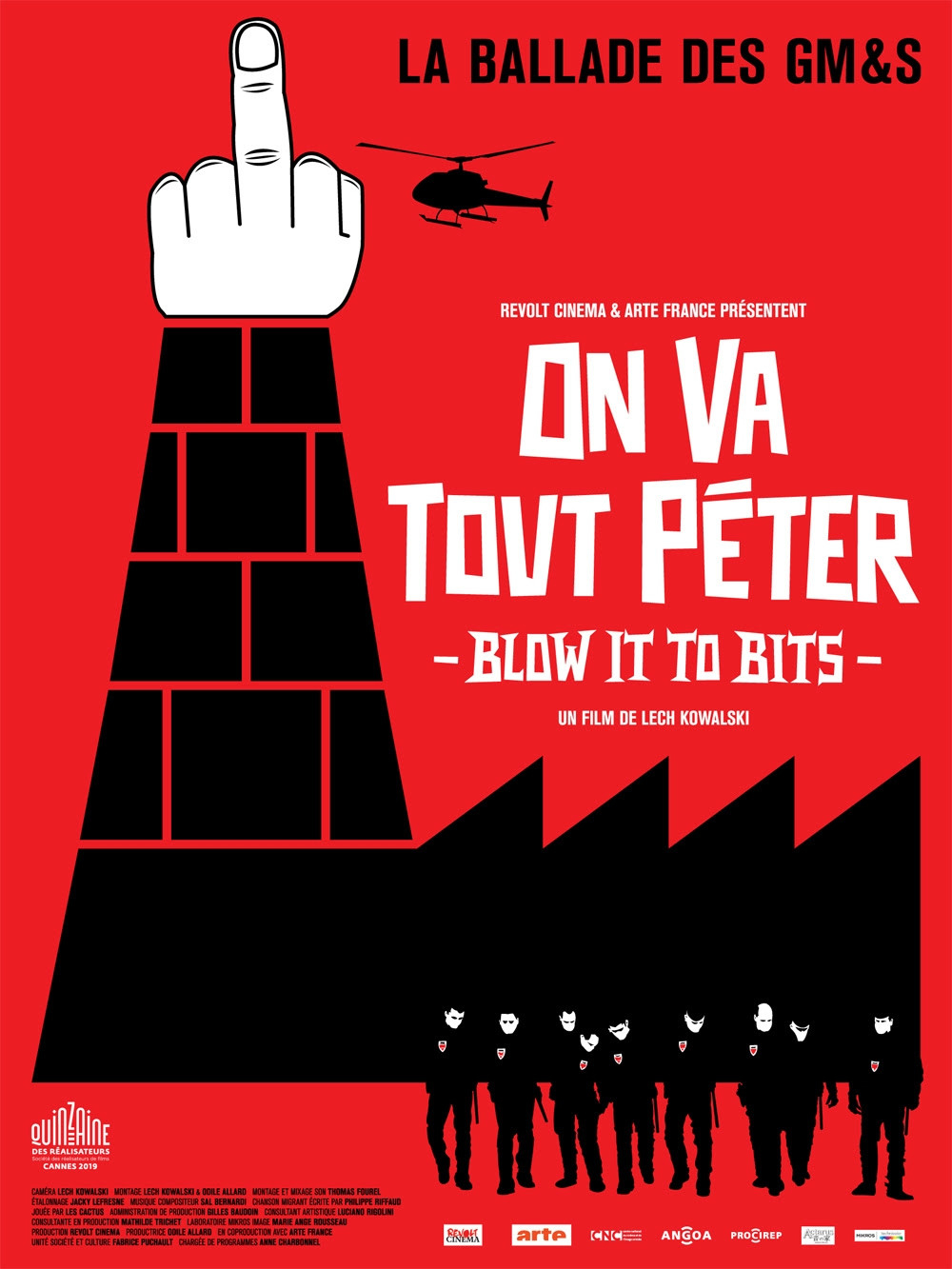

Entretien avec Lech Kowalski pour la sortie de On va tout péter

Sortie du film le 9 octobre 2019.

Vous avez tourné des films dans les fosses des concerts punk. Plus récemment, vous avez filmé des petits exploitants agricoles en Pologne. Aujourd’hui, vous filmez les salariés de GM&S. Ce qui marque votre cinéma, votre façon de travailler, c’est d’être en immersion avec les personnes que vous filmez. D’où cela vient-il, et quel sens cela a-t-il pour vous, d’être à ces endroits-là ?

Je filme toujours avec la technique du Kino-eye, le style cinématographique de Vertov, dans lequel on ne filme pas seulement en étant observateur : on essaie aussi de filmer du point de vue des personnes que l’on filme. C’est essentiel pour moi, parce que je m’identifie toujours aux personnes que je filme. Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment elles regardent le monde et comment le monde les regarde. Alors je réagis en fonction de ce qui m’entoure au moment même où les choses se déroulent.

Quand je filmais, il y avait toujours des types des RT, renseignements territoriaux, qui observaient ce qui se passait. Toujours. Et je voyais que je les agaçais, parce que je les filmais eux aussi, puisque je filmais tout ! Les médias, eux, ne filment que depuis leur point de vue. Ils ne filment pas les RG parce que c’est comme ça, c’est une position officielle à respecter : on ne filme pas les RG. Et c’est évidemment l’une des raisons pour lesquelles j’ai été arrêté à la préfecture de Guéret. Ce jour-là, il y avait environ 25 reporters qui prenaient des photos, qui filmaient, mais j’ai été le seul à être arrêté et porté de force à l’extérieur de la préfecture par les CRS, d’abord parce que je n’ai pas de carte de presse, ensuite parce qu’ils me considéraient comme faisant partie des salariés qui étaient dans le bâtiment. Les GM&S s’étaient accrochés les uns aux autres et à moi, aussi, qui étais là et qui essayais de filmer de leur point de vue. Comme les flics ne font pas la différence entre les GM&S et moi, on les voit s’attaquer à la caméra, autrement dit aux yeux des travailleurs. C’est la meilleure façon pour moi de répondre à votre question.

C’est très net dans vos films : votre caméra et votre corps travaillent ensemble ; votre façon de filmer est intuitive, spontanée : elle accompagne un mouvement…

C’est difficile pour moi d’expliquer cette façon de faire, parce qu’elle est effectivement purement intuitive. Ce qui m’intéresse, quand je filme, c’est la chorégraphie de l’action. Je ne cherche pas à « faire des plans », j’essaie de filmer en anticipant les mouvements, l’action suivante, en suivant constamment mon instinct : « Vers où ça va aller ? » Un peu comme le fait un joueur de basket. Il doit pressentir où la balle va partir pour avoir un petit temps d’avance sur l’action. Et si parfois je suis un peu en retard, il me faut rattraper le mouvement, sans cesse aller, venir… ce qui crée une sorte de chorégraphie.

Je ne pense jamais, quand je filme, parce qu’il est trop tard pour penser. Pour moi, le tournage, c’est l’émotion. L’intellect intervient au montage. Comme c’est moi qui monte mes films, j’essaie de tourner d’une certaine façon qui me permette de ne pas avoir de coupes sèches dans une séquence. J’essaie donc de réaliser une chorégraphie avec la caméra aussi pour avoir mes plans de coupe pendant l’action. C’est le même genre de mise en scène qu’en fiction. À vrai dire, ce film est structuré comme une fiction grâce à la manière dont je filme, aussi.

La caméra a une grande vitalité parce qu’elle essaie de saisir un endroit d’où les corps, les langues s’émancipent, comme si vous essayiez de saisir ce qu’est la vie…

Les gens me demandent comment je peux filmer alors que je ne comprends pas vraiment ce qui se dit (Lech Kowalski est anglophone, ndlr). Si on écrit un scénario de fiction, par exemple – ce que j’ai fait –, on s’intéresse surtout aux actions. Les dialogues sont un petit bonus. La plupart des documentaristes, eux, s’intéressent surtout aux mots, à ce que les gens disent. Ce qui m’intéresse davantage, moi, c’est le contexte des mots. C’est ça, le cinéma, à mes yeux. C’est comprendre l’endroit dans lequel on filme, comprendre ce qui s’y passe. Quand je filme, j’essaie de capter ce qui se joue à un endroit précis. Et je me pose toujours, toujours cette question : « Quelle est la meilleure place pour moi ? » Une fois que je l’ai trouvée, et même si je me suis trompé, je me débrouille pour faire avec cette place, pour résoudre les éventuels problèmes qui vont se poser du fait d’avoir choisi cette place-là. Je ne cours pas dans tous les sens pour essayer de filmer partout. C’est pour ça que je ne tourne jamais (ou très rarement) avec deux caméras. On utilise une deuxième caméra pour des raisons techniques de montage, surtout. Et puis je pense que la caméra donne une énergie incroyable à celui qui filme, et ça a un impact sur ce qui se passe autour de lui. Il faut faire très attention à ça, alors j’essaie de me rendre invisible. S’il y a une deuxième caméra, c’est encore plus difficile d’y parvenir. Mais à vrai dire, le plus grand problème pour moi, quand je filme, ce n’est pas tellement la caméra, c’est le micro (rires). Dès qu’on installe une perche, ça bouleverse le moment, parce que les gens ont encore plus peur de la perche que de la caméra ! La règle du percheur, c’est de mettre le micro en l’air, pointé vers le bas. Je demande toujours à mes preneurs de son, quand j’en ai, de casser cette règle : ils mettent la perche en-dessous, pour qu’elle soit la moins voyante possible. La perche en l’air, ça intimide les gens. Sur le film avec les GM&S, quand les salariés en lutte étaient paranos, ce n’était pas du fait de ma présence, mais à cause du dispositif de prise de son.

Ce sont des trucs de tournage très basiques… difficiles à expliquer… mais ils sont très importants dans un film comme celui-là, qui est totalement tourné en immersion – et pas pendant quelques jours seulement : j’y suis resté 7 mois.

Dans un film central de votre filmographie (East of Paradise, 2005), vous filmez votre mère et touchez à un endroit précis : l’horreur qu’elle a vécue (ndlr : elle a été envoyée dans un camp de travail en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale) et sa capacité à vivre, à s’inventer, à survivre. Vous aimez profondément les gens qui luttent, qui protestent, et vous filmez toujours des personnes en rébellion contre l’ordre, les institutions, la marche du monde. Qu’est-ce qui vous a intéressé chez les GM&S ? Pourquoi être allé les filmer ?

Je ne considère pas les GM&S comme des rebelles. Ce qui m’intéresse dans l’absolu, ce sont les gens qui aiment la vie, et ils en font partie. Ils sont totalement engagés dans le présent, dans le moment qu’ils sont en train de vivre. La plupart des gens, de nos jours, se demandent : « Qu’est-ce que je vais faire demain ? Comment je vais me débrouiller pour l’argent ? Pour qui voter ? » Ils sont dispersés. Les salariés de GM&S, parce qu’ils sont en lutte, sont très conscients de la situation qu’ils sont en train de vivre. Se rebeller, ce n’est pas abstrait, c’est une façon de dire : « Je n’ai pas envie que ma vie soit détruite à cause d’événements qui vont m’enfermer, me mettre dans une sorte de prison ». Pour moi, ces personnes crient avec joie. Elles n’ont pas peur de s’affirmer en tant qu’individus, de ne pas seulement faire partie de la masse. Si c’est ça, la rébellion, alors oui, ce sont des rebelles.

La plupart des gens ont peur de faire ce que les GM&S ont fait. C’est que les GM&S vivent loin des grandes villes, loin des métropoles. Il y a de l’espace autour d’eux, ce qui leur permet de comprendre les choses essentielles de la vie que les gens qui vivent dans des lieux plus comprimés, comme Paris, ont oubliées. Ces salariés ne luttent pas avec l’intellect. Ils sont comparables à des partisans. Ils défendent leur mode de vie, comme on l’entend dans le film.

Ce que j’essaie de dire, c’est que l’idée du « rebelle » qui existait au 19e et au 20e siècle n’est plus valable aujourd’hui, je crois, pour une raison simple : à l’heure actuelle, il est trop tard pour se rebeller, parce qu’on ne peut pas gagner – « gagner » dans le sens qu’a redéfini le capitalisme : gagner de l’argent. Alors oui, décidément, dans le système capitaliste, il est trop tard pour se rebeller. Mais dans un sens moral, et si on arrive à changer le modèle de pensée actuelle, si on arrive à inverser l’échelle des valeurs, alors non, il n’est pas trop tard. Je pense de toute façon que, si on ne le fait pas avant, on n’aura plus d’autre choix après le choc écologique qui s’annonce et qui nous forcera tous à changer très vite de système.

Les GM&S se battent de façon viscérale. Ils disent : « Nous aimons notre vie, laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre à notre façon. » C’est ça qui m’intéresse chez ces salariés. Parmi eux, certains ont voté Le Pen, certains trop écœurés ne vont plus voter, certains sont communistes, d’autres d’extrême gauche ou du centre, mais ils étaient tous unis dans le combat. Ils ont mis toutes leurs opinions personnelles de côté. Or je crois que les structures de pouvoir (les structures politiques, les grandes entreprises) aiment quand les gens sont divisés, parce que pendant que les gens se bagarrent entre eux, ceux qui détiennent le pouvoir peuvent continuer à faire du fric ! (rires)

Ce qui est intéressant, c’est que la façon dont vous redéfinissez le politique, le combat, ressemble beaucoup au mouvement actuel des gilets jaunes : la gauche s’en est méfiée au début, la droite s’en méfie naturellement… C’est un mouvement qui casse les lignes. Des gens habituellement silencieux s’imposent tout à coup devant les caméras. Vous avez filmé le mouvement des gilets jaunes avant qu’il n’émerge vraiment !

Pendant le mixage, quand on a travaillé sur la scène où les GM&S sont sur le rond-point, j’ai réalisé à quel point l’Histoire et le cinéma se rejoignaient, là…

C’est extraordinaire. Je regardais les gilets jaunes ! C’est la même technique, la même idée, la même frustration, la même colère. Dans mon film, ce blocage n’était pas du tout prémédité, il est survenu suite à un autre blocage, celui du bus des GM&S. Ils sont sortis de ce bus et se sont dit : « Si on ne peut pas bloquer l’usine, on va bloquer cette putain d’autoroute ! » Je trouve que c’est un très bon exemple de la situation dans laquelle on est tous : « Qu’est-ce qu’on fait ? Il faut faire quelque chose ! » C’est un « fuck you » émotionnel ! On verra bien ce qui se passe ensuite…

Le problème avec notre système, c’est que tout le monde essaye de calculer. Les gens de gauche calculent, les gens de droite calculent, les multinationales calculent comment gagner toujours plus d’argent, les politiciens calculent comment recevoir de l’argent des multinationales. Dans le même temps, particulièrement en France, au moment de voter pour le second tour, on ne vote jamais pour la personne qu’on aimerait voir élue. On vote sans passion, on vote surtout contre. Ce n’est pas ça, la démocratie. Je crois que le film parle de cela.

Voter pour éliminer l’autre, sans satisfaction, alors que vous avez filmé des gens qui sont dans la joie et dans le plaisir d’être ensemble… À quel moment avez-vous décidé d’aller les filmer ? Le conflit avait déjà commencé ? Un élément particulier a déclenché votre envie d’y aller ?

Il y a en fait eu deux parties de tournage. La première a été tournée il y a huit ans à Crépy-en-Valois, dans l’Oise, où j’ai filmé une usine d’équipement automobile (Sodimatex, ndlr) que ses salariés menaçaient de faire exploser. Quand je suis arrivée là-bas, j’ai eu peur. Je me disais : « Ouah, ces gens sont désespérés, ils vont peut-être tout faire sauter. » Je filmais juste à côté de la bombe, j’étais stressé, je me demandais ce que je faisais là – je ne les connaissais pas encore. J’ai filmé des séquences très fortes, au plus haut de leur désespoir, mais je n’ai jamais rien fait de ces rushes.

L’idée du film qui est devenu « On va tout péter », au début, c’était de retourner à Crépy huit ans plus tard pour voir ce qui était arrivé à ces gens. On était en pleine campagne présidentielle, en 2017. J’étais curieux de savoir ce que ces salariés étaient devenus, s’ils voteraient Le Pen aux élections – ce qui arrive souvent en France chez les ouvriers de gauche. Quand j’y suis retourné, j’ai passé un mois dans un endroit où, parmi les anciens salariés, l’un s’était suicidé et un autre avait tenté de se suicider. L’usine était fermée depuis huit ans déjà, pourtant ces salariés étaient encore aux Prudhommes pour essayer de toucher une compensation… un petit quelque chose au moins, quoi ! Incroyable ! Ces hommes et ces femmes avaient 40, 50, 60 ans quand ils ont perdu leur travail. Comme les GM&S.

J’ai bel et bien filmé à Crépy, en 2017, mais c’était vraiment dur. Les gens étaient paranos à cause du procès qui durait toujours. Je me disais : « Je vais faire un film totalement déprimant… » (j’ai de fait 50 heures de rushes très déprimantes !) J’ai essayé de trouver un point de vue pour rendre le projet moins plombant, mais j’étais très inquiet. Et puis j’ai compris que c’était dingue, de faire ce que je faisais, parce que, au fond, je ne voulais pas réaliser un film sur des gens qui avaient perdu, même si leur histoire méritait d’être connue. Je pensais donc à tout ça – et vous pouvez me croire, j’étais très déprimé –, quand un matin, ma productrice a entendu à la radio que des salariés menaçaient de faire péter leur usine à La Souterraine, dans la Creuse. On s’est dit : « C’est incroyable, quand même. Ça n’arrive pas si souvent, d’aller jusque-là ! » Il faut bien comprendre que les salariés ne détruisent pas leurs machines de bon cœur. C’est comme si je cassais ma caméra. C’est fou !

Il y avait deux frères formidables à Crépy, deux anciens salariés de Sodimatex. J’ai eu l’idée de les emmener avec moi à La Souterraine. On a pris le train, je les ai filmés là-bas… et voilà : c’est maintenant l’une des premières séquences du film.

J’ai vraiment ressenti quelque chose de fort chez ces deux anciens salariés, quand on est arrivés chez GM&S. Ils pleuraient avant même qu’on n’atteigne le portail d’entrée de l’usine. Nous sommes arrivés un matin, la bombe était déjà installée. Je n’ai pas dit aux salariés de GM&S qui j’étais. On voit dans le film comment ça s’est passé : de façon très naturelle. Une heure après notre arrivée, je savais qu’il était là, le film que je voulais faire. C’est comme ça qu’a démarré le tournage, ou plutôt sa deuxième partie.

Comment avez-vous présenté votre projet, votre travail, aux salariés de GM&S ?

Je n’ai rien dit du tout. Il faut bien comprendre que c’était le désespoir, dans cette usine. Les salariés avaient besoin des médias, donc ils ne me regardaient pas de façon objective, ils ne se demandaient pas : « C’est qui le gars qui ne parle pas bien français et qui veut nous filmer ? » Ils voulaient qu’il y ait des caméras, je me suis donc facilement mêlé à tout ça. Et c’était important, pour moi, de ne pas me présenter. Imaginez quelqu’un qui arrive pour faire un film sur votre vie. Il vous serre la main et dit : « Je travaille pour Arte et je veux faire un film sur vous. » Ça fausse la donne, parce que vous vous mettez à agir de telle ou telle manière ; vous vous mettez à jouer, comme un acteur. Je voulais éviter cela. Alors je n’ai rien dit, et ça a duré un mois. Puis ils ont su que je travaillais pour Arte mais, à ce moment-là, j’avais déjà 100 heures de rushes et, surtout, j’avais déjà acquis leur confiance.

Je n’ai pas plus dit à Arte que je filmais les GM&S. J’étais censé filmer les ex-salariés de Sodimatex… Arte a appris que je tournais à La Souterraine quand j’ai été arrêté au cours de l’action des salariés à la Préfecture de Guéret : ils sont tombés sur un tweet de ma productrice qui diffusait l’information.

Quand je filmais chez GM&S, j’attendais qu’il se passe quelque chose qui conclurait l’histoire. Mais comme on est en France, la résolution du conflit a pris un temps fou (rires). J’ai fini par m’installer à La Souterraine et je n’ai pas arrêté de filmer.

Si je n’ai pas prévenu Arte tout de suite, c’est parce que je n’avais pas encore trouvé la façon de relier les deux histoires, « Sodimatex/GM&S ». Et puis je n’aime pas expliquer les choses, quand je suis en tournage. Je veux juste tourner. Quand je filme, je suis comme dans une limousine : tout est possible, et je ne veux rien savoir de la réalité. C’est comme être dans une pièce fermée en étant protégé grâce à l’excitation du tournage. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans le monde. Je ne voulais pas me couper de cet état spécial pour discuter avec Arte. Je suis réalisateur, je sais ce que je fais et je savais que je tenais une histoire qui ferait un film. Et puis j’avais confiance dans les gens d’Arte avec qui je travaille. Je savais qu’ils comprendraient, le jour où je leur en parlerai.

Vous aviez des informations sur les éventuels rendez-vous à venir dans des ministères, la tenue des assemblées générales… pour savoir ce que vous alliez filmer ? On vous tenait au courant ou bien vous étiez là et filmiez avec votre intuition, dont vous parliez plus tôt ?

J’arrivais à l’usine tous les jours à 7 h 30 et j’y restais jusqu’à la fermeture, parfois après, et je filmais. Comme ça, jour après jour. Est arrivé le moment où les salariés ne me voyaient plus.

Il y avait plus de 270 personnes, là-bas, donc on finit par créer des liens avec les gens, et ça ouvre des portes. Le « macro », le « plan large » ne m’intéressaient pas. Ce qui m’intéressait, c’étaient les petites histoires. J’allais de petites histoires en petites histoires en petites histoires pour trouver la grande histoire. C’est vraiment une affaire de contacts humains.

Quant aux informations… on était comme eux, en fait : ils arrivaient le matin et ne savaient pas ce qui allait se passer. Et petit à petit, « Tiens, untel a téléphoné », « Tiens, on va faire ça », « Tiens, il va y avoir une AG »… Ça circulait comme ça. C’est de l’adaptation permanente, comme il est dit dans le film. Et c’était souvent très difficile, pour tous, de comprendre ce qui se passait, notamment du point de vue juridique. Tout le monde nageait dans la confusion. Personne ne savait vraiment ce qui allait arriver, tout le monde apprenait des tas de choses en même temps qu’il les vivait. L’atmosphère se dégradait de jour en jour, devenait de plus en plus déprimante… Ça rendait le tournage difficile. Quand on filme un homme adulte en train de pleurer parce qu’il est en train de perdre son boulot ou parce qu’il l’a perdu, il faut vraiment bien cerner la relation qui te lie à cette personne pour savoir quand tu peux filmer et quand il faut t’arrêter. J’en ai vu, des hommes pleurer ou sur le point de le faire… C’est dur. Mais à ce moment-là, ils me connaissaient et me faisaient confiance.

Je suis allé pêcher avec eux, j’ai mangé, j’ai bu avec eux. J’ai même beaucoup mangé, et bien mangé, car ce sont de vrais gourmets, qui se nourrissent de très bons produits souvent récoltés dans leur jardin. Ils font très bien la cuisine, avec goût. Et j’ai aussi beaucoup et bien bu ! Des vins de qualité, achetés en gros. Les GM&S parlent énormément de nourriture et de vin, en connaisseurs.

Il y a quelque chose de très beau dans le film, qu’on retrouve dans le film précédent sur les petits exploitants polonais, c’est l’idée de communauté qui se crée. C’est un groupe de personnes qui ont un intérêt commun et qui, dans une situation de grande fragilité, de grande joie aussi, se construisent, se réalisent…

Tout ça se passe réellement, dans la vraie vie ! Mais j’ai réussi à capter ça parce que je suis resté là-bas très longtemps.

Souvent, je filme des choses dont je sais que je n’aurai pas besoin, mais je le fais pour être avec la, ou les mêmes personnes pendant longtemps. Et finalement, j’obtiens ce que je cherchais. C’est pour ça que j’ai 500 heures de rushes de ce film. Je savais que j’en jetterai 400, qui seraient nulles ou pas terribles. Il en reste en effet 100, qui sont plutôt bonnes, et parmi celles-là, j’en ai 10, peut-être 8, qui sont vraiment bien… et il a fallu que je fasse le film avec ces 10 heures. Forcément, il y a de très belles séquences que je n’ai pas pu garder dans le montage final. Mais ce qu’on voit dans ce montage final résulte de ces indispensables centaines d’heures de tournage.

C’est quelque chose que vous recherchez, la communauté ? La construction d’un collectif ?

La première séquence que j’ai filmée, c’est celle avec les deux frères de Sodimatex. Il était deux heures de l’après-midi et je me suis clairement dit : « Je reviendrai et je tournerai un film collectif. »

Je ne voulais pas tomber dans le piège du cinéma hollywoodien : le super ouvrier, le leader. C’est pour ça que le montage a pris autant de temps : il fallait trouver la façon de faire ressentir cette collectivité. Un des moyens possibles, c’est de revoir les mêmes visages à l’écran. Les répéter. Il ne faut pas créer de dramaturgie autour d’un ou deux personnages principaux : c’est une construction abstraite qui s’est imposée dans le cinéma et qui vient du théâtre, où il faut un protagoniste. Je ne voulais pas faire ça. Le plus important, c’est qu’ils soient tous des protagonistes, puisque c’est un collectif.

Quand j’étais là-bas, un élément du réel a eu un énorme effet sur moi : les portraits des salariés en noir et blanc affichés dans la cour de l’usine. Mettons de côté le fait que je sois réalisateur. En tant qu’être humain, quand on entre et qu’on voit ça, on est psychiquement atteint. C’est très, très puissant. Je ne crois pas que les salariés qui ont eu l’idée d’installer cette banderole se soient doutés de la force qu’elle aurait. C’est vraiment très puissant. Et, en quelque sorte, le film commence et se termine avec ces photos.

Quand je pense à cette communauté, je pense aussi, forcément, au cinéma de John Ford. Ce que je trouve très beau, dans votre film, c’est son côté « film américain » : les grands espaces et le blues. Pourquoi ces choix ? J’imagine que vous n’avez pas consciemment voulu faire un « film américain en France » !

J’étais très conscient de l’importance de l’espace. Les films documentaires qui sont faits sur ce type de sujets s’intéressent peu à l’espace ; ils s’intéressent aux mots. Ils sont souvent de gauche, et de gauche ennuyeuse ! Comme je l’ai déjà dit, la chorégraphie de l’espace est très importante pour moi, et j’essaie de la renforcer dans le film, de renforcer le ressenti de la situation physique des choses.

Considérons la situation comme si on était dans un western : l’usine GM&S serait le fort entouré d’Indiens et les gens à l’intérieur du fort – de l’usine – devraient le protéger contre les attaques de ces Indiens. C’est une idée très importante, dans ce film, de sauvegarder un lieu. Dans leur esprit, les salariés protègent leur espace. Et c’est la réalité : ils ont deux espaces à eux, dans leur vie. Leur maison et leur seconde maison, l’usine. Si on n’arrive pas à faire passer ça dans le film, on passe à côté de 90 % de l’histoire. Imaginez : vous travaillez au même endroit depuis 25, 30 ans ; de facto, cet endroit fait partie de votre personnalité. Et il faut le défendre contre les « bad guys ». C’est très américain, comme de filmer les espaces. Les Etats-Unis sont le pays de la conquête de l’espace : un pays aussi grand… forcément ! Il n’y a que là qu’on puisse tourner des road-movies. C’est quasi impossible en France puisque l’enjeu du road-movie, c’est la peur de ne pas connaître l’issue du voyage.

Et la musique ? Ce blues… ?

Pendant que je tournais et que je pensais au film, je me suis demandé quel genre de musique écoutaient les salariés de GM&S. Je l’ai appris ensuite : du rock, pour beaucoup.

Pour le film, je voulais une musique qui donne l’idée d’espace et, aussi… Vous connaissez le fado ? Un style de musique portugaise qui évoque la souffrance. La base du blues, c’est la souffrance. Mais l’avantage du blues, c’est qu’il rend la souffrance agréable à écouter !

Je ne voulais pas de musique électronique pour ce film. Avec la musique électronique, on n’entend jamais la moindre imperfection. C’est contraire aux ressentis des gens de l’usine GM&S, contraire à leur image, à leurs visages.

Je voulais donc qu’on entende les instruments. Or j’ai un ami compositeur américain qui vit à Paris – mais qui se cache du monde. Un musicien qui a joué avec des grands : Willy DeVille, Rickie Lee Jones… C’est finalement lui qui a composé la bande originale du film. On a regardé les images ensemble, devant la table de montage. Il est venu avec sa guitare et a improvisé une percussion : une bouteille remplie d’eau. Il tapait en rythme sur sa chaise, aussi, ou sur sa guitare… Un musicien très créatif. Et très bon.

On a parlé de l’espace, mais pas encore de ce que vous faites beaucoup : des très gros plans sur les mains, sur des visages… Vous filmez des corps. Vous vous intéressez à la matière même de ce que vous filmez. En quoi est-ce important, pour vous, de filmer au plus près, de capter un geste, une partie du corps… ?

Une chose m’est vite apparue évidente : filmer les mains des travailleurs. Le film commence d’ailleurs avec un gros plan sur les mains d’un des salariés de GM&S, ses ongles sales… des mains magnifiques. Les mains d’un ouvrier. Pour moi, c’est très important de filmer puis de montrer ces plans-là. L’idée de fabriquer des choses avec ses propres mains se perd, dans notre société. Ces hommes et ces femmes-là fabriquent des choses. Je veux montrer celles et ceux qui font des choses. Comment ils s’habillent. Leurs chaussures. Montrer la vie d’un salarié de 40, 50, 60 ans : quel est l’impact de son dévouement à l’usine sur son visage ? Je regardais tout le temps les visages. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai autant filmé : je voulais trouver le meilleur angle à filmer pour tous. Il ne s’agit pas de faire de la propagande, mais de montrer la beauté de la vie. Je veux que l’image soit belle aussi parce que je raconte une histoire triste : l’histoire du monde tel que nous le connaissions et qui disparaît. Il faut donc proposer une dimension humaine très forte pour contrebalancer cette histoire déprimante. D’où les gros plans sur les visages. Imaginez : vous perdez votre emploi… En fait, vous ne perdez pas seulement cela : vous perdez la vie que vous avez construite. Si quelqu’un me disait que je ne pourrai plus jamais faire de films, je tomberais en dépression. Je ne sais même pas si j’aurais envie de continuer à vivre.

Je crois que le film est représentatif de ce qui est en voie d’extinction dans notre société aujourd’hui. Heureusement, il y a des gens qui se battent encore, et attention : ce ne sont pas des dinosaures. C’est très important de ne pas oublier cela, d’autant que les politiciens et les chefs des grosses entreprises ne cessent d’asséner : « Les choses changent ! Il faut s’adapter ! » Mais personne ne nous a demandé si nous trouvions que les choses changeaient pour de bonnes raisons ! Certains salariés de GM&S sont très, très brillants. Si les patrons des grosses entreprises leur demandaient de réfléchir à la façon de construire une voiture plus écologique, ils trouveraient des moyens pour y arriver. Autrement dit, pas la peine d’aller consulter les experts : les experts sont déjà là. Les GM&S n’ont pas fait d’études supérieures, mais je suis sûr que si on mettait les plus actifs d’entre eux dans n’importe quelle situation à Paris, avec des gens soi-disant très sophistiqués, on leur prêterait grande attention grâce à leur intelligence et à leur charisme.

La raison pour laquelle les choses changent, c’est parce que, dans la chaîne de notre environnement économique, une donnée chasse toutes les autres : le profit. C’est la définition du profit qui doit changer. Le profit, ce n’est pas « faire de l’argent ». Le profit devrait viser à « avoir une bonne vie ». Je crois que c’est ce pour quoi les salariés de GM&S se battent. L’un d’entre eux, qui anime souvent les assemblées générales, s’est pourtant trouvé confronté à un dilemme : faire en sorte que la motivation des salariés ne baisse pas tout en sachant qu’ils allaient perdre… parce que c’est très rare, dans ce genre de conflit social, que les travailleurs gagnent.

Le film aurait donc pu s’intituler « Born to Lose » (ndlr : titre d’un autre film de Lech Kowalski consacré au musicien Johnny Thunders) !

Oui ! (rires)

Je crois que c’est de cela que parle le film. Mais in fine, même si ces salariés ont perdu, ils ont gagné un moment de vie intense. Nos victoires, c’est notamment l’entraide, l’amitié.

Le vrai moment fordien du film, c’est quand ils montent dans le bus et décident de se battre. C’est l’inverse des westerns : ici, les cow-boys quittent le fort. Pas à cheval, mais en bus. Ils partent attaquer la grosse entreprise alors qu’ils savent qu’ils vont mourir. Et ce qui est terrible, c’est que les « Indiens », les multinationales et les politiciens, sont invisibles. Un des salariés dit dans le film qu’ils ont plus souvent affaire au ministère de l’Intérieur qu’au ministère de l’Économie. Et ça c’était très dur, pour les salariés. Ils ne pouvaient pas avoir de vrais dialogues. En tant qu’êtres humains, c’est terrible, de n’avoir personne avec qui parler ! C’est encore un sujet dont parle le film. Le système est si puissant qu’il est impossible de converser avec quiconque a le pouvoir.

Le festival de Cannes, est-ce l’occasion ultime d’être un porte-voix, de s’adresser directement au pouvoir (ndlr : l’interview a été réalisé le 25 avril 2019, soit avant le début du festival) ?

Je suis très ambivalent sur le fait d’aller à Cannes avec ce film. À Cannes, le héros, c’est le réalisateur… Mais puisque les festivals utilisent les réalisateurs, les réalisateurs doivent utiliser les festivals. Alors puisqu’on va à Cannes, comment présenter la lutte des salariés au monde, pour que le monde comprenne qu’il s’est passé une chose spéciale, et très rare, en France : des salariés, dans une usine située au milieu de nulle part, ont décidé de prendre position et de défendre leur mode de vie coûte que coûte. C’est ce que j’aimerais montrer au monde.

Il faut trouver des moyens de mettre la pression sur les pouvoirs en place, et je crois que les festivals sont un de ces moyens. L’ironie de cette histoire, c’est que, en ce moment-même, Carlos Ghosn (le patron de Renault, le plus gros client de GM&S avec Peugeot, ndlr) est en prison. Les salariés de GM&S, eux, ne le sont pas. Et même si plus de la moitié ont perdu leur travail, ils se sentent tous fiers. Leur lutte les a changés alors que Carlos Ghosn ne pourra pas changer, parce qu’il ne sait pas comment faire.

Cannes, c’est donc l’occasion de présenter ce film non seulement au public, mais aussi à ceux qui détiennent le pouvoir.

Propos recueillis par Quentin Mével en avril 2019, à Pantin. Entretien retranscrit par Mathilde Trichet.