Lors de mon adolescence (comprendre une période passée mais qui du haut de mes 27 ans n’est pas toujours totalement révolue), je ne cache pas avoir porté une certaine affection pour les romans de Frédéric Beigbeder. Ses théories sur tout et n’importe quoi, son style en mode zapping (« Vacances dans le coma », ses grandes théories (« L’amour dure trois ans »), ses jokes un peu rebelles, ses punch lines à tout va (« 99 Francs »), et surtout une certaine connivence culturelle (à l’époque je trouvais génial qu’un auteur parle d’un groupe de musique que j’aimais dans ses bouquins) me faisaient régulièrement sourire. Puis il y a eu « Windows on the World », un bon roman finalement qui n’a pas usurpé son rapprochement avec Brett Easton Ellis. Non vraiment on peut le dire, j’aimais bien Frédéric Beigbeder. Enfin bon tout ça, c’était avant, j’étais jeune et je n’avais pas encore eu le temps de me lasser de lui.

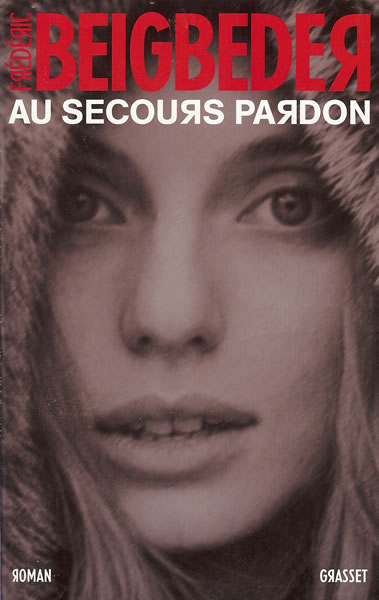

« Au secours, Pardon » est censé être la suite de « 99 Francs », un peu comme si un enfant qui avait fait une mauvaise blague pour laquelle il avait été puni – même si la blague en question avait fait rire tout le monde – décidait quand même de remettre ça, croyant sincèrement que les gens riraient aussi la seconde fois. Passons vite sur le pitch sans intérêt : le héros est chasseur de mannequin, il va en Russie pour dénicher la perle rare pour L’Idéal, homonyme fictif et un brin ridicule de L’Oréal. A partir de là rien ne nous est épargné : tous les trucs que Beigbeder a déjà dit reviennent d’une manière à peine détournée. L’amour superficiel s’oppose aux baises sous coke, des riches picolent avec d’autres riches, puisque les gens se foutent des non riches formatés comme ils ont été par la télé, et blablabla et blablabla. On saupoudre le tout d’une pointe de religion, d’une histoire d’amour entre le héros, incarnation de Beigbeder qui ne remet nullement en cause sa passion pour l’auto-fiction, et une gamine de 15 ans dont on découvrira à la fin qu’il est le père. Malheureusement on est ni dans « Lolita », ni dans « Old Boy ».

Le lecteur navigue entre punch lines has been et jeux de mots forcés. Franchement il faut se les taper les phrases comme « Jesus Christ : c’est nous qui l’appelons au secours et c’est lui qui nous demande pardon. Il ne se la pète pas pour un fils de Dieu. J’ai connu des « fils de » qui se la racontait vachement plus. », franchement on se dirait plus dans un sketch d’Anne Roumanoff que dans un grand roman français. Même lorsqu’il sort une phrase potable comme « L’église gravée dans le marbre me fournissait à la fois un repère et un repaire. », il faut que Beigbeder s’assure que tout le monde ait bien compris son trait d’esprit (« vous comprendrez cette petite homophonie intraduisible en cyrillique »). Et encore je ne parle pas des « Il a plu et elle m’a plu ». De plus, dans sa quête du bon mot, Beigbeder part dans tous les sens, sur une page c’est l’amour qui n’existe plus, le nous sommes tous seul, la société qui est à l’origine de la fin des sentiments et nanani et nanana et puis sur la suivante on lit « Nos histoires nous unissent » et ça part sur une thèse complètement différente.

Et puis au fond que faire d’un roman où l’on justifie des thèses en s’appuyant plus sur « Nip/Tuck » que sur ses aînés ?

Dans ce livre, il n’y a qu’une très jolie phrase avec laquelle je suis vraiment en accord avec Beigbeder : « Le XXIème siècle ne se remettra pas d’avoir ridiculisé le lyrisme ». C’est tout à fait vrai, néanmoins on se demande un peu la faute à qui.

Note : 3/10